玉屋2060%(Wienners)×ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)、対バンを前に語り合う ライブや楽曲制作での新たな気づき

Wiennersが2年ぶりにフルアルバム『TREASURE』をリリース。さらに、7月26日からは本作を携えた20カ所を回る対バンツアーも始まっている。そこで、リアルサウンドではWiennersのフロントマン玉屋2060%とツアーの対バン相手からキュウソネコカミのヤマサキセイヤとの対談を企画。エンターテインメント性の高い楽曲とライブパフォーマンスでライブシーンを牽引してきた2組の音楽のルーツから、コロナ禍のライブ、楽曲制作について話を聞いた。(編集部)

キュウソは柔道で「どかーん」、Wiennersはカンフーで「アチョー」

──Wiennersのツアー『TREASURE TOUR 2022』にキュウソネコカミが出演するということで、今回お二人に対談していただくことになりました。

玉屋2060%(以下、玉屋):出演ありがとうございます!

ヤマサキセイヤ(以下、ヤマサキ):こちらこそありがとうございます! ツアーのメンツめっちゃいいですよね。先輩から後輩まで、いろんなバンドを呼んでいて。

玉屋:今回はマジで勝負のツアーなんで、みんなの力を借りて……というか、しがみつかせてもらって(笑)。

ヤマサキ:いやいや! Wiennersのライブはエグいんで、僕らも真っ向勝負ですよ。じゃないと、ファン持って行かれますからね。

玉屋:そんなことない! 戦って……分け合おう(笑)。

ヤマサキ:ああ、そうですね!

──お互いのライブに対して、すごいと思うところや「自分たちにはないな」と思うところはありますか?

玉屋:お客さんの持って行き方ですね。キュウソとの初めての対バンは2012年に梅田Shangri-Laでやったイベントなんですけど、鮮明に覚えていて。キュウソのライブのときにお客さんが爆上がりしてたんですよ。そのあともフェスやイベントで一緒になるたびにライブを見てたけど、いい意味で泥くさく、お客さんを持って行っていて。当時の尖ってた俺らには恥ずかしくてできなかったことを、キュウソは当時から必死にやってたから、今があるんだろうなと思いますね。

ヤマサキ:俺らは力技ですからね。

玉屋:俺らは東京のローカルシーンで育ってきたから、そういう姿勢が必要だということすら知らなくて。でもキュウソだけじゃなくて、フェスのメインステージとか大きな舞台に立っている人たちは、お客さんを振り向かせて持って行くためにはどうしたらいいかということを、必死に考えて死ぬ気でやってたんだなということに気づかせてくれたのがキュウソのライブでした。

ヤマサキ:Wiennersは楽器で引っ張っていける瞬間があるんですよね。それは俺らにはないことで。「おおるないとじゃっぷせっしょん」とかすごいじゃないですか。ミュージシャンとして憧れます。“ああいうふうにやれるようになりたいけど、やれるようにはならんだろう”って。なんていうか、軽音部の超うまい先輩みたいな。

玉屋:本当!? うれしいね。

ヤマサキ:でも似てるところもあるんですよね。シンセも入っているし、鳴ってる音は近い。

玉屋:うん、あとはエンターテインメント性もあるし。表現の仕方が違うだけで、その根底は一緒というか。

ヤマサキ:俺らは柔道で「どかーん」みたいな感じやけど、Wiennersはカンフーで「アチョー」みたいな。

玉屋:そうだね(笑)。

二人のルーツに共通するGOING STEADYの存在

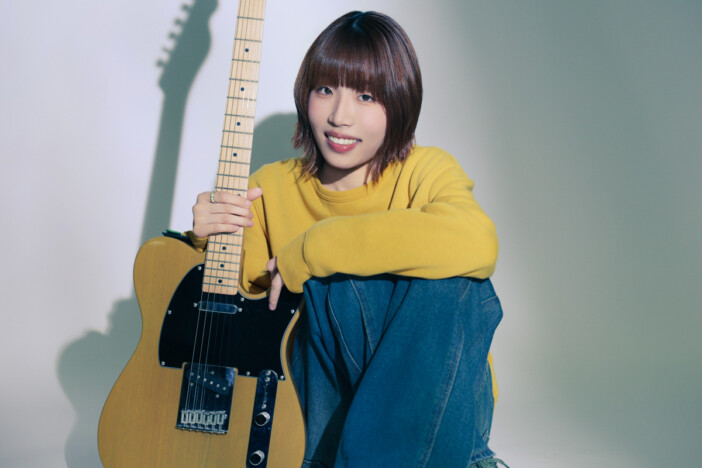

ヤマサキ:玉屋さんって何がきっかけで楽器を始めたんですか?

玉屋:ギターを始めたのは中3か高1くらいのとき。それまではサッカーをやってたんだけど。

ヤマサキ:サッカーからのエレキって、めちゃめちゃモテ路線!

玉屋:でしょ(笑)。膝を怪我しちゃって、休んでた時期にギターを弾き始めたら面白くなっちゃった。俺、本当にませてると思うんだけど、小学生の頃からJ-POPが嫌いで。でもテレビに出ていたDragon Ashを見たときに、「こんな音楽があるんだ!」「俺もやりたい!」と思って、家にあったギターを始めたの。楽譜が読めないからコピーができなくて、コピーするより自分で曲作ったほうが早いなってなった。

ヤマサキ:わぁ、ほぼ一緒です! 僕も、Arctic Monkeysを聴いたときに「俺でも曲作れるんじゃね?」って思って。それまで聴いていたほかの音楽は全然弾けなかったけど、Arctic Monkeysは寄り添ってくれたんですよ、できない俺に(笑)。で、曲を作り始めたんです。

──ヤマサキさんは、玉屋さんで言うDragon Ashのような、楽器を始めるきっかけになったアーティストはいますか?

ヤマサキ:GOING STEADYと銀杏BOYZですね。音楽というよりも生き様みたいなものに影響を受けてしまって。“むちゃくちゃなことしてるのに、人の心を動かしていてすごい!”って。発売日にみんなでCDを買いに行ったこともありました。

玉屋:俺も人生で初めてライブハウスに行ったのはGOING STEADYのライブだったよ。

ヤマサキ:そうなんですか!?

玉屋:中3のときに、新宿JAMに見に行った。5バンドくらい出るイベントで、お客さんは30人くらい。そのとき、新曲として「アホンダラ行進曲」を1曲目に披露したんだけど、音はデカいし、峯田(和伸)さんは叫んでるしで、「新曲はハードコアなんだ~」って思ったくらい。衝撃的だったね。

ヤマサキ:生でGOING STEADYのライブを体験しているの、うらやましいです。

玉屋:その頃GOING STEADYのいたシーンがすごく好きで、西荻WATTSでライブをしていたハードコアのバンドをよく見に行ってたよ。海外のアーティストを聴くのは、セイヤくんのほうが早かったんじゃないかな?

ヤマサキ:いや、僕も国内のバンドをよく聴いてましたよ。青春パンクのバンドがたくさん活動していた時代だったし、レンタルにないCDを買いにインディーズのCDを扱っている店に行って試聴しまくって、みたいな。

玉屋:当時は何を聴いてたの?

ヤマサキ:ガガガSP、藍坊主、マスラヲコミッショナーとか……『ストリートロックファイル』についていたCDを聴いてました。その中に北海道のThe SANYONSっていうバンドがいて。「叫べシャケベン」という曲があったんですけど、そのバンドはたぶん、僕の作詞に影響を与えています。面白くてカッコよくて泣けるみたいな。そういう音楽をやりたくて大学に行ったんですけど、そこでArctic Monkeysと出会うんですよ。

玉屋:なるほどね。

ヤマサキ:青春パンクは聴いていてもコードが全然わからなかったのに、Arctic Monkeysはパワーコードでザクザクしていて聴き取りやすいから、一気にひらけて。「僕がやりたいのはこれだ!」となった。そうしたら、そのあとすぐにThe Mirrazが出てきて「ってことは、俺はこれをやればいいのか」となって、その後、the telephonesと出会って。この2つのバンドと出会ったことによって、僕のやりたい音楽性が定まっていきました。