『十』インタビュー

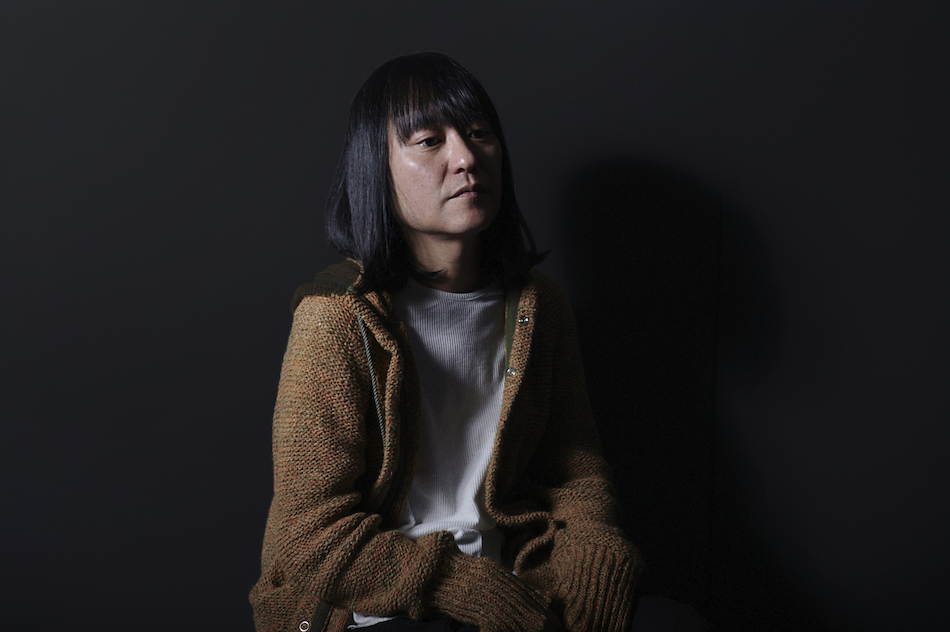

中村一義、全ての“喜怒哀楽”を詰め込んだ『十』を語る 「中村一義の脳みそを音楽で確認できて良かった」

中村一義による、デビューから通算10枚目となるアルバム、その名も『十』が2月5日にリリースされた。

Hermann H. & The Pacemakersのメンバーや、元BEAT CRUSADERSのマシータら多方面で活躍するミュージシャンとともに結成したバンド、海賊と共に作り上げた前作『海賊盤』(2016年)からおよそ4年ぶりとなる本作は、全ての楽曲を自宅スタジオにてレコーディング。歌やコーラスはもちろん、楽器演奏まで全て中村一人で作り上げたという意味でも、サウンドの質感としても、彼のデビューアルバム『金字塔』(1997年)を彷彿とさせずにはいられない。ポップなメロディはもちろん、独特のグルーヴ感を持つドラミングや、歌うように自由に動き回るベースフレーズなど、「これぞ中村一義!」と快哉を叫びたくなる瞬間がふんだんに詰め込まれている。

「宇宙から砂粒まで全ての事象を、喜怒哀楽全ての感情をアルバムに詰め込んだ」とインタビューで話してくれた中村。『金字塔』の発表から22年が経った今、再び彼が一人で多重録音と向き合ったのはなぜだろうか。『金字塔』の頃と今とでは、何が変わり、何が変わらなかったのか。本人に話を聞いた。(黒田隆憲)

『十』は『金字塔』の頃から支えてくれた人たちへのプレゼントのような作品

ーー『十』というタイトルもアートワークも、とてもコンセプチュアルでインパクトも強烈ですよね。このアイデアはいつ頃から考えていたのですか?

中村:2012年に『対音楽』という、ベートーヴェンと向き合うアルバムを作った頃から、もし10枚目のアルバムを作る時がきたら、タイトルは漢字の『十』にしようかなとなんとなく決めていました。それから9枚目となる前作『海賊盤』も出したし、だんだん『十』が近づいてきているな、足音がそこまで聞こえてきたぞ……みたいな(笑)、そんなことを考えていたのがこの数年間でしたね。

この『十』は、それ自体が見た人によって様々なイメージを喚起させる字体だと思うんです。「十字架」を連想する人もいるだろうし、数記号の「+」(プラス)だったり、斜めにすれば「X」(かける)にも見えたりする。昨今、何かと何かを掛け合わせる、いわゆる「コラボレーション」みたいなことってマーケティング的にも多いですよね。他にも、平仮名にすれば「じゆう=自由」とも読めたりして。

ーー文字として非常に多様性がありますね。アルバムジャケットは窓枠のようにも見えます。

中村:実際、アルバムジャケットは窓枠の写真を使っているんですよ。デビュー時からずっと僕のことを撮ってくれているフォトグラファーの佐内正史さんが、1年前にライブに遊びに来てくれた時に「ここから1年かけて、佐内さんが「十」に見えるものを写真に撮っておいてください」と頼んでいて。佐内さんは撮影で海外とか色んなところへ行くので、ものすごく膨大な量の「十」を撮ってきてくれたんです。その中から選んだ「十」を今作のアートワークに使わせてもらっています。

ーーサウンド的には、これまでの中村さんのアルバムの中で、最も『金字塔』にテイストが近いなと思いました。「これを待っていた!」と思うファンも多いんじゃないでしょうか。

中村:今でも『金字塔』を好きでいてくださる人が沢山いて、その人たちには「お待たせしました」という気持ちですね(笑)。20年近く、ずっと支えてくれた人たちへのプレゼントというか……。やっぱり20年くらい経つと、自然と総決算になってくるというか、今このタイミングだから出せた作品ともいえます。というのも、例えばアルバムの中の「それでいいのだ!」は、実は10年前に作ったんですよ。

ーー「それでいいのだ!」は、「犬と猫」(『金字塔』収録曲)のアンサーソングという気もします。本作の中でも最も『金字塔』色の強い楽曲ですよね。

中村:そうなんです。なので作った時には「まだ発表するのは早いな」という気持ちがあって、そのままストックしておいたんです。で、『十』を作り始めた時にこの曲のことを思い出して、今ならちょうどいいかもしれないなと。それでようやく完成させることができたんですよね。

ーー確か『対音楽』も、中村さんが一人で演奏して作ったアルバムでしたよね。

中村:『対音楽』は、プログラミングやエディットもたくさん使っているし、「ベートーヴェンと対峙する」というコンセプトもあったので、一人で演奏して作ったとは言いづらいですね。『金字塔』は僕が20歳そこそこで、高野寛さんに一部の曲でギターを弾いてもらった以外は全て自分一人で演奏して作ったアルバムだったのですが、それから22年経った今回の『十』では完全に自分一人で楽器を弾いて歌っています。

ーー特にドラムのタイム感やグルーヴ、ベースラインなど「中村印」が炸裂しまくっています。中村さんは本当に優秀なドラマーだしベーシストだなって改めて思いました。

中村:ありがとうございます(笑)。今回は「いのち感」というか……2019年は災害など命について考えさせられる出来事も多かったので、音の生命感や温度みたいなものをより一層大切にしたかったんです。

ーー確かに、今回のアルバムは瑞々しい生命感に満ち溢れているんですけど、同時にどこか「弔い」の空気を感じます。中でも「叶しみの道」という楽曲は、今おっしゃったように昨年災害で大切な人や物を失くしてしまった人たちが、「ここからまた歩き出そう」とする気持ちに寄り添おうとしているようにも聴こえるんですよね。

中村:もちろんそういう意味も含まれていますが、「叶しみの道」に関していうと、曲ができたそもそものきっかけは、以前飼っていたフクロウが死んでしまったことだったんです。その翌日に書き上げたんですけど、死んだフクロウを「失う」のではなく、フクロウへの思いも一緒に「連れていく」という気持ちを歌詞にしました。この曲からアルバム作りが始まったので、これはきっと大変な道のりになるだろうなという予感もありました。『十』というタイトルは決まっていたので、まるでキリストがゴルゴダの丘を、十字架を担いで歩いているような。でも、どれだけ険しい道でも、その先には「アルバムが完成する」という未来が待っているし、何かが「叶う」はずという希望も込めたかった。

ーーそれで「哀しい」と「叶う」をかけて(クロスして)「叶しみの道」という曲名にしたわけですね。

中村:はい。辛い出来事があった時は「こんなに辛いなら、絶対にいいことがある」って思ってしまうタイプなんです。だから、アルバム全体には「追悼」というメッセージだけでなく、「喜怒哀楽」の全てを詰め込んだ感じでしたね。砂粒から宇宙まで。

ーーなるほど。「森羅万象」がテーマともいえるかもしれないですね。中村さんが『金字塔』を作った頃は、まだPro Toolsも普及していなかったし、ある意味では「他に選択肢がないから宅録という制作方法を選んだ」と思うんですけど、22年経った今は、あらゆることがコンピューター内で出来るような環境で、そこであえて宅録をやるのでは、そこも意味合いが大きく違いますよね。

中村:確かにそうですね。だから、20代くらいの子たちが「バンド」という形態でデビューしているのを見ると、「今のご時世でよくバンド組んだな!」と思ってすごく嬉しくなって(笑)、しかも音楽も良かったりすると心から応援したくなっちゃうんですよね。「やってくれてありがとう!」って。だったら自分も、生楽器でレコーディングさせてもらえる環境にあるんだから、これをちゃんと使わなきゃアカン! という気持ちになったのだと思います。体ももう固くてバキバキで(笑)、ドラムもちょっと練習期間を設けたりして。魂(ゴン:中村の飼い犬)と走りまくって体を鍛えました。