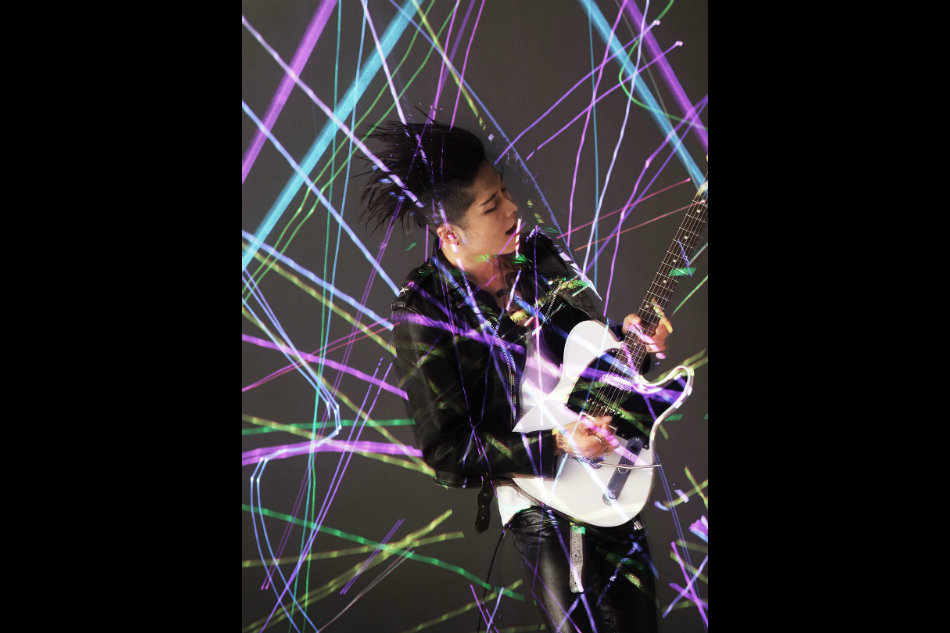

MIYAVI『Fire Blird』インタビュー

MIYAVI、挑戦し続ける理由を語る「自分自身にスリルを感じながら生きていたい」

「ギターの持つ衝動を、この現代にもう一回取り戻したい」

──前作は「洋楽と和の融合」というイメージが強かったですが、今作ではそこからさらに一歩踏み出した内容になっていますよね。

MIYAVI:はい。だから前作はパンベースの作品なんですよね。米がなかったんで。だから今回は米とかしょう油とかいろいろ持ち込んで作った感じ。プロデューサーのレニー(・スコリニク)もすごい働き者で。日本人より働くアメリカ人というのを初めて見ましたね(笑)そして、当の俺自身よりもMIYAVIのことを信じてくれている。俺より熱いですから。彼だけじゃなくて他の若いライターも含めて、今の流れ、どこに向かっていくべきなのかっていうのを意識しながら作れた。「NEW BEAT, NEW FUTURE」というテーマに関しても、やっぱり時代ってビートとともに変わると思うんですよ。結局人って踊りたいんですよね。歌いたくて、踊りたい。日々嫌なことやつらいことがあって、それを外に吐き出したいんですよ。ある種排泄行為やカタルシスみたいなものなんじゃないですかね。

──確かにそういう側面はありますよね。

MIYAVI:そこで、音楽を供給する側としてはしっかりとした栄養素を入れたい。あとはビート感……さっきも言ったように、ビートがその時代を作ると言っても過言ではないぐらい、結局ビートなんですよ。ジャズでもロックでもヒップホップでもR&Bでも、全部そこなんですね。そこで今回、トラップビートとかフューチャリスティックなガレージサウンドを入れてみたんです。新しいビートを感じられると、おのずと“NEW FUTURE”が見えてくるというか。

──例えば、年齢的な差で出てくる曲のアイデアやメロディの要素は変わってくるものなんですか?

MIYAVI:世代的な差は確かにありますね。聴いてきた音楽も違うし、もっと言えば、ターンテーブルを回したことのないDJもいるわけじゃないですか。うちの子供たちだって雑誌代わりに、普通に(スマホやタブレットを)フリックして、SkypeとかYouTubeとかで情報を得るようになってる。何が正しいとかではなくて、その時代の中でどうクリエイトしていくか、サヴァイヴしていくかってことだと思うので、そういう意味で僕も新しい世代のギタリストとして、今までのやり方、今までギタリストとして当たり前だったことを踏襲しないというか、ギターの弾き方、奏で方、使い方ひとつにしても邪道と言われても関係ない。もしかしたら、他のギタリストからしたら俺はギタリストじゃないのかもしれない。けど、そんな固定概念なんてクソ食らえだし。現に今ってギターミュージックが鳴ってないじゃないですか。

──確かに。

MIYAVI:いいバンドはたくさんいるんですよ、ALABAMA SHAKESとかTAME IMPALAとか。でもギターミュージックかと言われると、俺の思うそれとはちょっと違う。俺はギタリストとしてギターという楽器の持つ衝動を、この現代にもう一回取り戻したいんですよね。それがある種ギタリストとしての責任だとも思ってます。

「俺が歌わないほうがその曲が映えるんであれば、それでよくね?」

──その意志は、このアルバムを聴いたときに強く感じました。ギターをひとつの素材にして、そこから新しい音楽を作っていこうと実践してるなと。

MIYAVI:でもまだまだ進化の途中だと思います。この作品を通じてまた幅が広がって新しい引き出しを作ることができたと感じています。なによりやっぱり、今作ではギターで歌うことができるようになったというのがすごく大きくて。今まではどちらかというとスラップでの縦のアプローチが多かったんですけど、今回はメロディを奏でる、ギターで歌うということにチャレンジできた。ある種その一歩を大きく進められた作品になったんじゃないかなと思います。

──なるほど。あとメロディに関して言うと、歌という部分においても必ずしもMIYAVIさんが歌わなくていい曲も増えましたよね。そこもかなり新鮮でした。

MIYAVI:もう、そこどうでもいいやと思って(笑)。別にそれ前提で作らないくていいというか、他の表現で完結できるんだったらそれでいいかなと。もちろん歌いますし、叫び続けますけど、歌い手のそれと比べたら表現力の差っていうのをどこかで感じてしまうんですね。でもある種コンポーザーとしては、演者の能力でその楽曲のポテンシャルを制限したくない。シンガーとしては歌いたいですよ。自分の声で、自分の言葉で表現したいという気持ちはあるんだけど、まずは「なんのために音楽をやってるの?」と。「メッセージを伝えたいんでしょ?」と。極論はそこで、コンポーザーやプロデューサーとしての視点で見たときに、「俺が歌わないほうがその曲が映えるんであれば、それでよくね?」っていう。そこらへん頭を切り替えていかないと、いつまで経っても世界を変えられないし、古い世界にいたままだと思う。特にギターミュージックはそのフェーズに10年くらい前から突っ込んでるんですけど、もうそろそろ次、行かないとダメですよね。