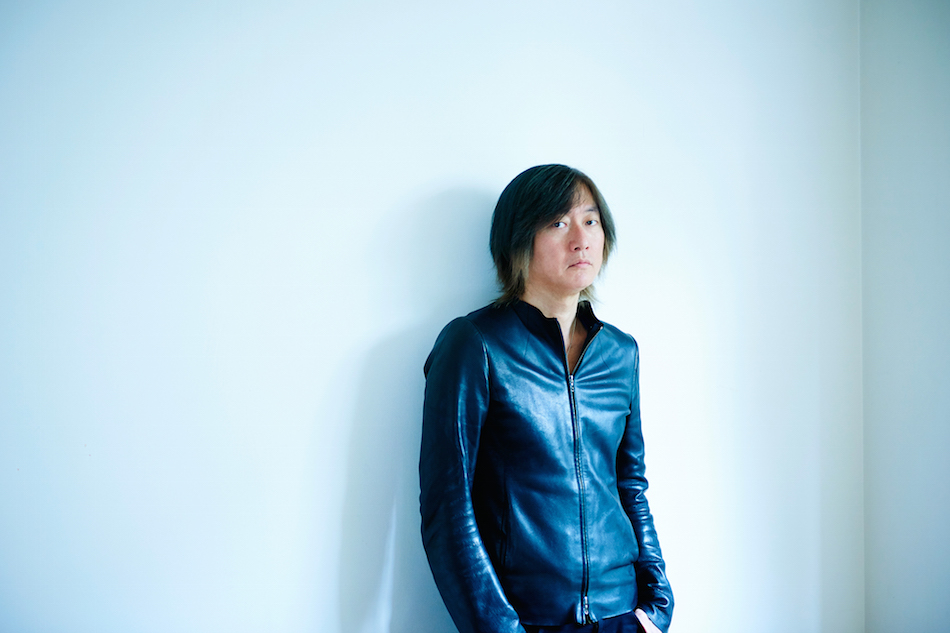

My Little Lover 20th Anniversary Album『re:evergreen』インタビュー

小林武史が語る、My Little Loverの音楽が普遍性を持つ理由「akkoは稀有な魅力とバランスの上にいるシンガー」

「My Little Loverの音楽には、時間に耐える強さがある」

ーー『Android&Human Being』(Salyu)についてのインタビューで、日本のポップミュージックは歌謡曲の流れにあるメロディと、ビートルズなどからの流れにあるホーリーなメロディがあって、Salyuの場合は、ホーリーな部分を追求しているというお話が印象的でした。そうしたメロディの系譜でいうと、マイラバはどのような位置にあるのでしょうか。

小林:Salyuとの比較で言うと、彼女の場合は宇宙だったり、哲学だったり、日常の外側にある大きなものをイメージする部分があるのですが、マイラバはもっと日常のなかで、例えばついつい習慣的に身につけてしまうアイテムとか、昔から喫茶店で普通に出てくるハムとチーズのサンドイッチのようなものかもしれなくて。それだけに、時間に耐える強さがあるというか。ただ、とても日常的なんだけど、そのなかに解決不可能な物語もある。日常って、意外とそんなに平穏ではないんですよ。

ーー確かに。

小林:男女がいたとして、実際の関係はあまり平穏ではなかったり(笑)。けれど、安定した状態から極端にはみ出さない、という感覚ですね。当然、コンサバティブな方向性になるんだけれど、そうじゃないと音楽のバトンは渡っていかない、という面もあって。『re:evergreen』はそういう軸のあるアルバムになっていると思います。

ーー音楽的な面では、ベーシックなポップソングでありながら、生演奏によって楽曲にふくよかさ、奥行きが生まれていますね。小林さんがポップソングを作るうえで重視するものは?

小林:僕にとって納得のいく究極のポップミュージックを追求する上で、やっぱり演奏やアレンジはきちんとしていなければならないんだけれど、そのなかにしっかりグルーヴしていくエモーショナルなものがなければつまらない。akkoも、淡さや滲む感じを持ちながら、エモーショナルな方向性もしっかり出せる人なんですよね。かわいらしいけれど、声にそういう“動き”というものを持っている。スピード感やパワーがまず出るように気をつけて、最終的には編集段階で、今のテクノロジーもフルに使いながら、きちんとした領域にまとめ上げました。生演奏でも、昔のスティーリー・ダンみたいに徹底的にストイックにつくっていくという、演奏哲学のようなプロセスもあるけれど、そこまでは追い込んでいなくて。エモーショナルな方向で進んで、僕はプロデューサーとしてその熱を損なわずに、きちんとバランスを取っていく。そういうことをコツコツ繰り返しました。

ーーなるほど。一曲、一曲ということですね。

小林:まずは人間の息吹のようなものをドカンと入れて……曲作りのところから、全部そうでしたね。完全にエモーショナルなところから始まって、そのなかでメロディを響かせていく。僕の中では、定番の作り方ですね。自分の中で、今回の曲はすべて、その時期のローテーションにずっと入る曲になり得ると思っています。リフレインにも耐えられるメロディというか、一筆書きで行ったきりという楽曲はもちろんあってもいいんだけれど、それはポップミュージックとはなかなか言い難い。とは言え単純すぎたらつまらないし、そういう一つひとつの積み重ねですね。

ーーエモーションのあり方について、akkoさんの歌声が持つ“淡さ”というのも、今作の魅力になっているのでは。

小林:そうですね。自分のなかにマニュアルのようなものは全然ないんですけど、やっぱりベタにならないというか、絶えず相反する要素のなかで、動きを内包している、というのがポイントかもしれませんね。

ーー歌詞もある意味ではオーソドックスで、情景描写があって、そこからさまざまな思いが伝わるものになっていますが、20年の時間を経たなかでしか出てこない部分も、もちろんあると思います。小林さんは今作における時代性について、どうお考えでしょうか。「夏からの手紙」の歌詞などが印象的でしたがーー。

小林:ああ、まさに今、その曲について言おうかと思っていました(笑)。akkoは男性、女性、少年性や少女性というさまざまなものを映し出せるボーカリストで、そんな彼女が今、どういう座標軸を取っているのか、というところで、20年という時間を経た時代性というものが見えてくると思います。僕としても、もちろん年齢を重ねたからという部分も大きいと思いますが、当時見えなかったものが見えてきたところもあって。当時は人間関係も男女関係も、もう少しシンプルなところで成立していた気もするし、今は社会システムの複雑さも顕在化していますね。

そして、話に出た「夏からの手紙」はわかりやすい。ap bankというプロジェクトをやっていることもあり、震災後に東北に何度も通ったんです。akkoも(岩手県)野田村というところに縁があり、「贈る図書館」という活動やボランティアで歌いに行っています。被災地がどういうふうに復興していくのか、ということを考えるなかで生まれた曲ですから、やはり時代性というのは出ている。

最近よく言うことなのですが、社会のシステムが複雑になっていくなかで、時間がどんどん圧縮されて、そのなかで生きていかなければならなくなっています。そして、常に「何が正しいのか」ということを選択しなければいけない。それは人間にとって都合のいい面も、悪い面もあって。そういう窮屈なところを、もう少し解き放っていいんじゃないか、という思いもあるんです。時間の感覚とか、心のありようもそうかもしれないけれど、人間同士の関係性について考えることも多くなっていて。ただ、メッセージとして強く訴えるというより、それは日常的な会話のなかにこそ存在する思いというか。

ーーなるほど。日常のあり方というのは、この20年間で変化したと感じますか。

小林:今は言いたいことも、目指すものも、情報として“はっきりとした点である/核がある”という感じになりがちですよね。だから、最近は“気配”という言葉をよく使うんです。つまり、どこに核があるかというものでなく、さまざまなものが共鳴していくような日常感というものが、生き物としての僕らに相応しいと思う。そもそも、僕らは命を授かって、細胞を生まれ変わらせながら生きていて、どこに生き物としての核となる座標があるか、というとそれは難しいでしょう。

ーー確かにそうですね。

小林:気に入るか気に入らないか、白か黒かではないし、マニュアルで決まったやり取りで決まるものでもない。そういう“振り幅”が日常なんだと思う。