『ファインディング・ドリー』が持つ、小市民映画としてのやさしさーー痛みとともに描く人生の意味

「キャラクターに歌わせないこと」、「願いごとをするシーンを入れないこと」、「幸せな村を描かないこと」、そして「ラブストーリーを排除すること」。これらが、結成から間もない時代にピクサー・スタジオのクリエイターたちの間で決められた作品づくりのルールだという。それは『美女と野獣』に代表される「ディズニー第二期黄金期」と呼ばれる90年代当時、繰り返し描かれていた典型的表現への反発であり、より新しいものを生み出そうとする彼らの心意気だった。

ピクサー・アニメーション・スタジオ立ち上げ以来、作品の製作を続けているジョン・ラセターは、もともとディズニー・スタジオのクリエイターだったが、CGによるアニメーション作品の可能性を訴えたことで非難を浴び、失意の中で会社を解雇されたという過去を持っている。だが彼が中心となったピクサー作品が快進撃を続けることで、かつて追い出されたディズニー・スタジオに再び招かれ、ラセターがディズニー、ピクサー両スタジオを統括するようになった今では、そんな彼らの作品づくりこそがむしろ主流となり始めている。だから、両スタジオでは現在、『インサイド・ヘッド』や『ズートピア』など、既成の物語や決まりきった描写を逸脱するような傑作が次々に生まれているのだ。

『ファインディング・ニモ』は、まさにこうした精神が行き渡ったピクサーの代表的作品である。オーストラリア、グレート・バリア・リーフの海に二匹で暮らしているクマノミの父子が離ればなれになりながらも互いを理解し合い自分を変えていくという物語は、それまでのディズニーアニメの構築してきた表現に頼らず、自分たちが考え抜いた描写を徹底することで、人生の普遍的な問題について深いところまで伝えることに成功している。

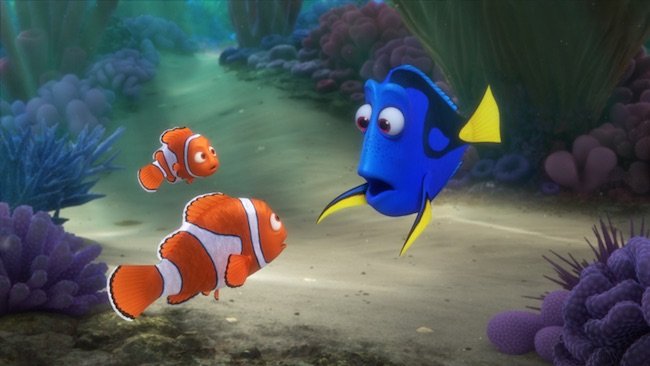

ニモを捜す父親マーリンの旅に同行してくれるのが、ナンヨウハギという鮮やかなブルーの魚のキャラクター、ドリーだ。彼女は極度に忘れっぽく、数秒前のこともすぐ忘れてしまうので、マーリンは息子捜しを協力してもらいながら、彼女のケアにも追われることになる。監督のアンドリュー・スタントンによると、ドリーはニモのいない間の擬似的な子供としての役割が担わされており、マーリンが親として成長していくために必要な存在になっているという。もうひとつ重要なのは、ドリーという存在が、ピクサーの物語づくりの手法を象徴しているということだ。スタントン監督は、物語には強いテーマと登場人物の目的が必要だが、その物語を観客が楽しんでいる瞬間瞬間では、それらを意識させず、忘れさせていなければならないと述べる。

続編である本作『ファインディング・ドリー』では、彼女が主人公となり、今度は彼女の子供時代に生き別れになった両親を捜す旅が描かれることになる。ドリーは続編になってやっと自分に家族がいたことを思い出したのだが、この「忘れっぽい」描写は、本作ではユーモア表現をはるかに超えて痛みすらともなうものとなっている。彼女の生活や冒険が逐一描かれていくことによって、物事を長い時間覚えていられないということが、どんなに不便でつらいことなのかということが観客に印象付けられていく。ニモの片方のヒレが生まれつき小さいように、ドリーにも生まれつきこのような不便な特徴が与えられている。だがスタントン監督や、脚本に関わるピクサーのスタッフたちは、もちろんここでそれを安易に「克服すべき障害」として、現実に存在しないような魔法で記憶を取り戻させ「解決」するようなことをするわけではない。そのような決して軽くない困難と付き合いながら、どのように生きていくのかを描いているのだ。