『TOSHIKI KADOMATSU 35th Anniversary Live~逢えて良かった~』レポート

角松敏生は今も「未来」を見据えているーー35周年ライブを20歳のライターが詳細レポート

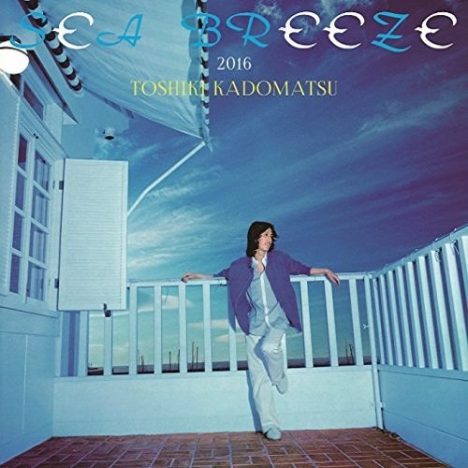

1981年のデビューから35年、2016年は角松敏生のキャリアにおいて重要な一年となるだろう。今年3月にはデビューアルバム『SEA BREEZE』のリミックスアルバム『SEA BREEZE 2016』を発表。当時の力量不足によるボーカルテイクに心残りを持っていたという作品を丁寧に再構築、改めてボーカルを吹き込んだ。常に楽曲のアップデートを繰り返してきた角松らしい試みだ。

95年生まれの私は、角松のキャリアの大部分をリアルタイムで知らないが、彼を後追いしようとする若いリスナーは、まず最初にいわゆるシティポップのトップアーティストとしての角松敏生を知ることになる。80年代前半、彼は当時USで流行していたAORやフュージョンなどを消化し、日本語ポップスに落とし込んだ。その作品の纏う黒さと洗練されたサウンド、リゾートや都会を舞台とした詞は、今の若手シティポップ勢に親しんだ耳にも新鮮に響く。

当時の角松サウンドは同シーンの他のアーティストと聴き比べても、良い意味で違和感がある。それは彼がかなり早い段階で取り入れていた、同時代の海外のブギーファンクやエレクトロファンクなどで使われていた独特なシンセサウンド、また、ラップ・スクラッチ等の日本ではまだ一般的ではなかった技法によるものだろう。Awesome City Club、Shiggy Jr.らに顕著だが、現在の若手シーンで散見されるブギーサウンドの先駆者であり、彼らの活躍の下地を作ったのが他でもない角松だ。彼の試みは現在まで脈々と受け継がれており、それゆえ今聴いても古さが全く感じられない。

角松はその後もプロデューサー、シンガーソングライターとして成熟した作品を発表していくが、その中でも沖縄音楽やアイヌ音楽を取り入れ新しい表現手段を模索するなど、彼の実験的な姿勢は今日に至るまで一貫している。

そして、先日7月2日、横浜アリーナにて彼の35周年記念ライブ『TOSHIKI KADOMATSU 35th Anniversary Live~逢えて良かった~』が開催された。リニューアル後の横浜アリーナのこけら落としでもあった本公演。客層は主に青春時代にリアルタイムで角松を聴いていたであろう世代で、家族連れの姿も目立つ。

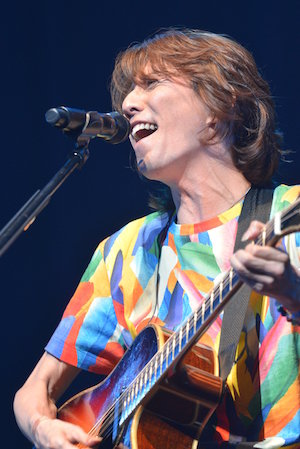

この日のライブでは、ドラム3台、キーボード3台、角松を含めたギター3人にベース、パーカッション、管楽器、コーラスを加えた大所帯バンドで構成されていた。照明の落とされた会場に「これからもずっと」のイントロが流れ始め、角松らしき人物がステージに登場するがなんとそれはダミー、会場中央の特設リフターに本人が登場し、観衆を沸かせた。その後「Startin’」「Realize」「CINDERELLA」続けて、「OFF SHORE」「LUCKY LADY FEEL SO GOOD」とミドルテンポのファンクチューンを披露し、徐々に会場の温度を上げていく。6曲を歌い終えたところで「既に押し始めています(笑)。マラソンのようなライブになると思いますが、皆さんはランナーを沿道で見守る観衆になったつもりで応援していただければと思います」と会場の笑いを誘った。

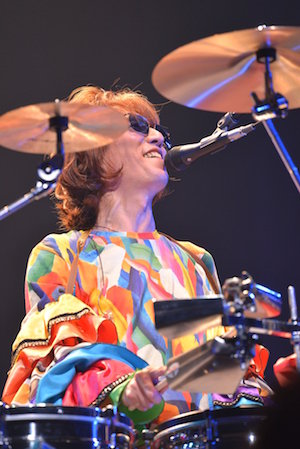

そして、本公演が満員御礼となったことに触れ「多くの要素が考えられますが、大きな理由のひとつは、やはりの『SEA BREEZE 2016』のリリースがあったからだと思います。この周年、今夜その『SEA BREEZE』を、ほぼレコードアレンジのまま、曲順通りにライブで再現したいと思います。それを演奏するにあたって必要不可欠なミュージシャンをご紹介します」と、なんと葉巻をくわえた村上”PONTA”秀一がゲストドラマーとして登場し、デビュー曲「YOKOHAMA Twillight Time」を含む『SEA BREEZE』全8曲を完全再現。日本のトップドラマーの一人である村上”PONTA”秀一を招き、通常のライブでは考えられないドラム3台という編成を実現してしまうのは、角松のリズムへの強いこだわりによるものだろう。ブラックミュージック由来の彼のダンサンブルな楽曲群は、リズムに厚みを持たせることにより生かされる。音源では味わえない生身のグルーヴ感は、『SEA BREEZE』がどんなアレンジにも耐えうる強度を持った楽曲群からなる名盤であることを教えてくれた。