3rdアルバム『Obscure Ride』レビュー

ceroがもたらした衝撃とは何か 日本のポップミュージック史のなかに新作を位置付ける

洋楽先行という宿命

満を持してリリースしたceroの3rdアルバム『Obscure Ride』は、間違いなく10年に一枚あるかないかのマスターピースであり、この作品により日本のポピュラーミュージックの水準は一気に引き上げられることになるだろう。新時代のメルクマールたる大傑作『Obscure Ride』の音楽的達成とは何なのか。

英語にgenuineという形容詞がある。「本物の」「正真正銘の」「混じり気のない」といった意味に訳されるが、日本でポップミュージックを創ろうという人間にとって、この言葉、というか感覚は、意識的であれ無意識的であれ、長い間付きまとってきたものだ。

言うまでもなく、ロック、ポップス、ジャズ、ヒップホップ……ゲーム音楽や昨今のEDMを除けば、日本で流通しているポピュラー音楽の大半はそのオリジンを欧米に求める。であるがゆえに、自分の鳴らす音にgenuineな、「本物の」響きは宿っているのか――ミュージシャンたちは常に己と作品に対し、この極東の島国ならではの厳しい吟味を加えてきた。古くはロックは日本語で歌うべきか、英語で歌うべきか、内田裕也一派とはっぴいえんど一派に分かれて議論が巻き起こった「日本語ロック論争」というのもあったし、本場に少しでもアプローチするため海外レコーディングが大流行した時代もあった。

退屈な歴史の話をしているのではない。たとえば、質・量ともにJ-POP史上屈指の実績と評価を誇る小沢健二が、長い沈黙を破って2002年に発表したきわめて洋楽的なR&Bアルバム『Eclectic』はいまだに謎めいた作品として評価が定まっていないし、オルタナロック界においては、いわゆる98世代の出現以降海外シーンとの時間差・品質差は劇的に縮められたものの、今も昔も洋楽先行の状況であることは、そのミュージシャンが先鋭的であればあるほど痛感していることだろう。何より日本の音楽シーンのマグマ的な原動力になっているのが「洋楽コンプレックス」であることは、少しでも縦軸で音楽を捉えたことがあるのなら、誰でも思い当たる。

この、洋楽先行という宿命に対し「本物の」作品を追い求めていくという日本のミュージシャンのあり方は、cero『Obscure Ride』を通過することで、もしかしたら様相が変わってくるかもしれない。『Obscure Ride』は、内容面で最先端の洋楽作品に伍しているのみならず、大いなる刺激を洋楽から受け取りながら、日本のポップミュージックならではの「本物」を実現している。参照の跡は見えても、そこにコンプレックスは欠片も見当たらない。

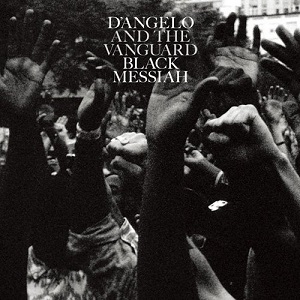

和製ブラックミュージックの作法

日本人には再現が極めて困難な、「本物の」グルーヴをどこまで追求できるか――この命題にとりわけストイックなのは、ブラックミュージックの学徒であろう。実際、ヒップホップやレゲエといったジャンルでは本場に渡航するミュージシャンは今でも少なくない。より一般的なチャートアクションが望めるR&Bにおいても、アーティスト固有の世界観やパーソナリティ以前に、技巧の程度が問われることは常である。

日本でブラックミュージックの再現を試みる音楽家は、ざっくり言うと二つの潮流に分けられる。一つは原理主義的アプローチをとる流れで、ファッションやスタイルからパフォーマンスまで、限りなく黒人のそれと距離感を詰めていこうとする者たちだ。こういったファンダメンタリストたちに対しオリジナリティの欠如を指摘することはたやすいが、本家とみなす対象へのアプローチとして模倣というのは古典にして王道といえるし、彼らが高い音楽的達成を獲得してきた事例は枚挙に暇がない。

もう一つは日本人としての表現の中にブラックのエッセンスを取り入れようとする流れで、日本人が最も得意とする、舶来品を自家薬篭中の物とする手法を採用する者たちだ。具体例を挙げると、初期渋谷系におけるフリーソウルの流れや、ヒップホップにおいて等身大の日常をライムしたLBネイションの活動がそれにあたる。

この二派は歴史上、時に激しく対立したり、時に交差することもあったが、巨視的にとらえれば、洋楽先行を宿命づけられた日本の音楽シーンを発展させ深耕するうえでどちらも不可欠な流れであり、補完的な関係であるともいえるだろう。