15年遅れの超“いまさら”プレイを通して気づいた、『安藤ケンサク』の史料的価値と不遇の良作たるワケ

先日の4月29日のことになるが、任天堂の家庭用ゲーム機「Wii」向けゲームソフト『安藤ケンサク』の発売から15年が経った。検索エンジン大手のGoogleと任天堂がタッグを組んで開発された「検索ことばあそび」なるジャンルのゲームだ。

タイトルは検索テクニックのひとつで、複数のワードで結果を絞り込むテクニック「AND検索」のもじりである。人の名前を由来にしているわけではない。ちなみにパッケージジャケットなどに描かれたロボットのキャラクターにも同じ名前が付けられている。

本作は、数ある任天堂のゲームの中でもひときわ売れなかったことで知られる。どれほど売れなかったかは、発売間もなくして新品の販売価格が1,000円を割り、一時期には100円寸前まで下がったことが物語る通りである。絵に描いたような空回りだった。逆に、ゲームの中身よりも、その値崩れの方が話題と注目を集めてしまったほどだ。

筆者も発売当時は特に興味を抱くこともなく、別のゲーム機で発売された話題作の方に目を向けていた。その後、派手な値崩れを起こした出来事をリアルタイムで目にしていたが、それで購入に至ることもなく、気づけば15年の年月が過ぎ去った。

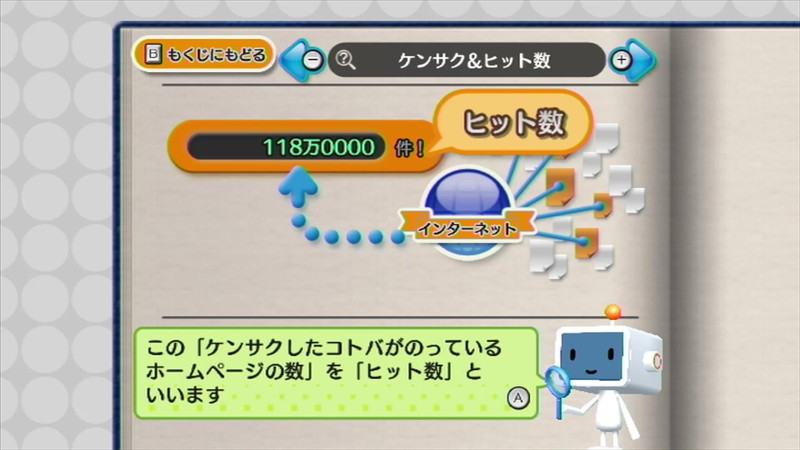

それでふと考えた。本作は「検索結果の件数」こと「ヒット数」をテーマに掲げたタイトルとなっている。ヒット数のデータは15年前の2010年よりも前、正確には2004年から2009年ごろのものが採用されている。2025年現在から見れば「古(いにしえ)のデータ」である。

逆に考えれば……だ。2025年のいまに遊ぶと何か発見があるんでは? データが古いからこそ、史料的な価値が足されていたりするんじゃないの?!

そんなことを考えた筆者は、「あえていま、やってみる意義があるかもしれぬ!」と決心し、『安藤ケンサク』をGoogle検索(ちょいと通販サイト検索)フル活用の上でゲーム本体を調達。15年遅れのプレイを決め込むことにしたのであった。

果たして、15年遅れの超“いまさら”なプレイで、どんな発見があったのか?

『安藤ケンサク』は振れ幅の大きな一喜一憂を味わえる、唯一無二の体験が凝縮された良作パーティーゲームだった

結論から言おう。『安藤ケンサク』は2025年のいまに遊んでも新鮮な体験が得られる良作だ。同時にパーティーゲームとして、極めて高いポテンシャルを秘めた注目に値する1本である。

「なにをいまさらッッッ!」と、当時遊ばれたプレイヤーの方々から、助走をつけて鉄拳制裁されるのも止むなしなのは重々承知している。実際、いまさらにもホドがある。ただ、15年前のゲームながらいま遊んでも新鮮に感じられる見どころが多くあった。

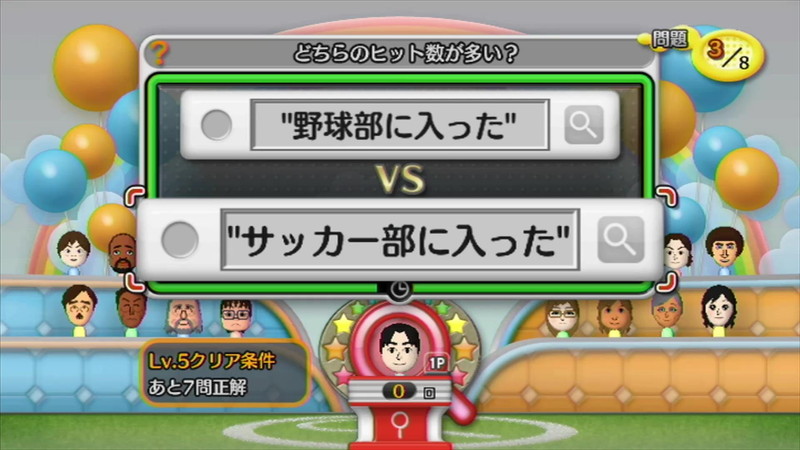

そのなかでも唸らされたのが、振れ幅の大きい一喜一憂を味わえる全体の作りだ。前述したように本作は、検索結果のヒット数をテーマに掲げたタイトルであり、そこから着想を得た14種類のミニゲームを自由に楽しむ形となっている。

ミニゲームは全体的にクイズ寄りのものが多く、ヒット数にちなんだ選択問題を解きながら、高い正答率を目指すというのが主な目標になる。これだけなら、単純なクイズゲームも同然だが、本作が面白いのは知識を問うものではないことだ。

たとえば「パソコンのパソは何の略?」みたいな問題なら、答えはただひとつで明白である。しかし、本作に出題される問題は「パソコンとPC、どちらの呼び方が多い?」といった答えの想像しにくいものがほとんど。そして、その指標になるのがヒット数という名の検索エンジンが返す反応(リアクション)だ。

それもあって、問題の多くはどうしても推測を根拠に回答する形になってしまう。しかも、明確な答えがないゆえ、特に初見時であればどんな結果が飛び出すのか、まったく予想できない展開になる。

結果、「これなら高いヒット数が出るはず!」として選んだものが推測を遥かに下回るヒット数が出てハズレになってしまったり、逆に「そんなにヒット数出ないだろ」と雑に選んだものが想定以上のヒット数を叩き出し、正解になるようなことが普通に起こる。

この振れ幅の大きな一喜一憂を味わえる体験こそが本作、『安藤ケンサク』の持ち味であると同時に、ほかのクイズ形式のゲームにはない個性となっている。プレイヤーが目を向けるのは答えという名の唯一無二のものではない。日々、ありとあらゆる言葉を飲み込み続ける検索エンジンというインターネット上のブラックホールが叩き出す統計データである。

だからこそ、常識を覆す展開が平然と起こる。これが大変面白く、2025年のいまに体験しても新しいと感じられるもので、筆者としては唸るしかなかった。また、一般的に馴染みある遊びにヒット数という要素が加わることで、新しい面白さと手ごわさがプラスされる体験を得られたのも興味深いものがあった。

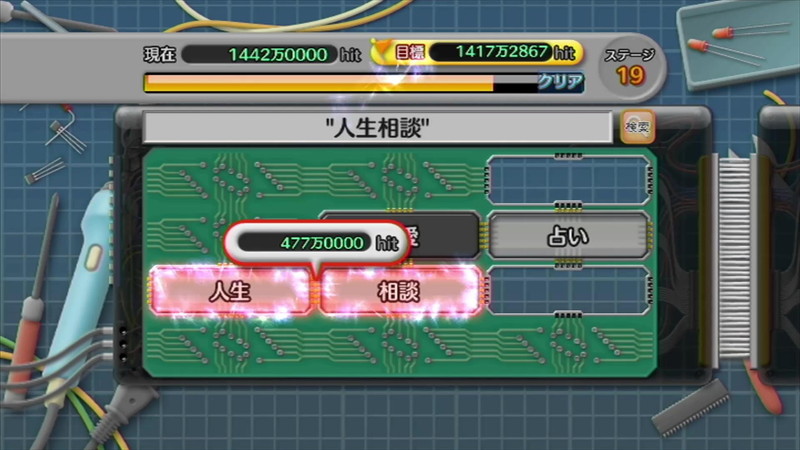

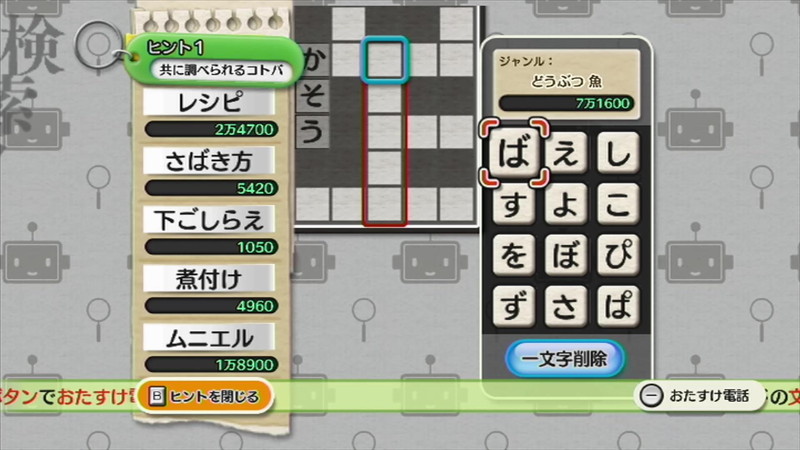

特に「連想!検索クロスワード」はその象徴的な一例である。ルールはクロスワードパズルそのものなのだが、ヒントとして出されるキーワードがヒット数にちなんだものになっていて、時に答えの連想を妨げるトラップとして働くことがある。

あえてネタバレ防止のため、本編に存在しないヒントを例として出すならば、「みかん」という答えに対して「ジュース」「冷凍」「高校生」「純粋」「魔法少女」のワードが並ぶという感じである。

この連想を混乱させる感覚は、まさにヒット数をテーマに掲げているからこその面白さであり、発想次第で馴染みのある遊びに違った魅力が足されることを教えてくれる。このほかにも実は1人プレイでも結構遊び応えのあるボリュームになっているとか、Wiiリモコン1本だけで最大4人のマルチプレイが実現できてしまう手軽さなど、感心させられた部分は多い。

そんなわけで、いまさらプレイした筆者は「これはたしかに良作!」「いま遊んでも新しい!」との感想を持つに至った。あわせて「出す時代を間違えてない?」と思いもしたのだが……それについては後々に。

時代の変化に伴う発展と衰退、そして歴史を記録する役割を持つに至った作中の「言葉」たち

そして、15年の経過で史料的な価値が足されたのかについてだが、ズバリ足されていた。

厳密には「言葉の移り変わり」と「言葉の衰退」、そして「言葉の裏に隠された歴史の出来事」についての知識を得られるタイトルになったという具合だ。

そもそも、本作はヒット数……検索エンジンの結果件数という数値をテーマにしているため、いわゆる当時広まった流行語が本編で出てくるようなことはない。出てくる言葉の大半は、2025年のいまに見ても普遍的なものばかりとなっている。

しかし、年月の経過とアルゴリズムアップデートの影響などによって設定されたヒット数が大幅に変わったり、2025年の視点から見るとユニークな過去を持ってしまったり、そもそも古くなった言葉も多く存在する。

また、「どちらが多い?」「グラフで見えるトレンドクイズ」のミニゲーム2種においては、言葉のヒット数が高い背景についての解説も用意されているのだが、そこに当時の日本で起きた出来事が綴られていたりと、歴史の一端を知る史料としての価値が足されたものもいくつかある。

用意された問題の総数が400以上あるため、一部絞った形になるが、筆者の印象に残ったのは「一人焼肉」「キャンプ」「ワンセグ」「包装」「ガソリン」の5つだ。以下、本編における答えのネタバレになることをご容赦願いたい。

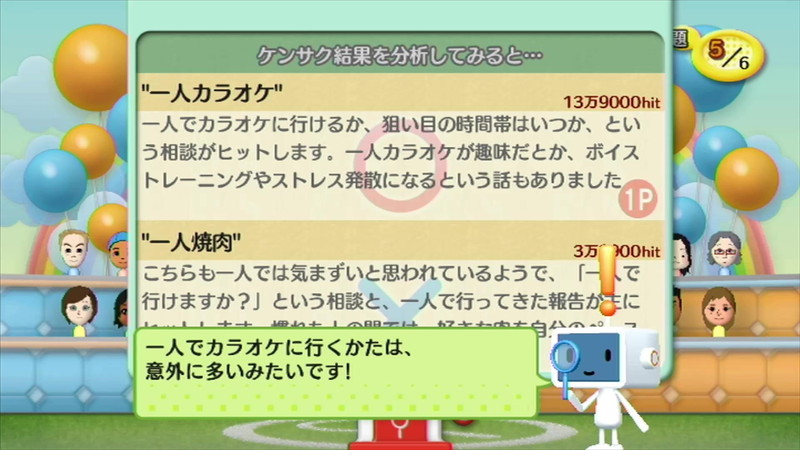

「一人焼肉」に関しては、「一人カラオケ」よりもヒット数が多いか少ないかが出題されるのだが、結果は「一人カラオケ」の方が多いというもの。「一人カラオケ」が13万9000hitに対し、「一人焼肉」は3万8900hitと約3.5倍もの差を付けられてしまっている。

しかし、2025年現在にGoogleで検索してみると「一人カラオケ」は29万6000hit、「一人焼肉」はなんと1370万hitと完全に逆転するどころか大差を付けられてしまっている。

背景には2012年にテレビ東京系列で放送され、長寿シリーズ化を遂げたドラマ版『孤独のグルメ』において、「一人焼肉」にまつわるエピソードが何度も描かれたことによる知名度の上昇、専門店舗の全国規模での増加などの要因が考えられる。ひとつのきっかけから、言葉が急成長する事例のひとつと言えるだろう。

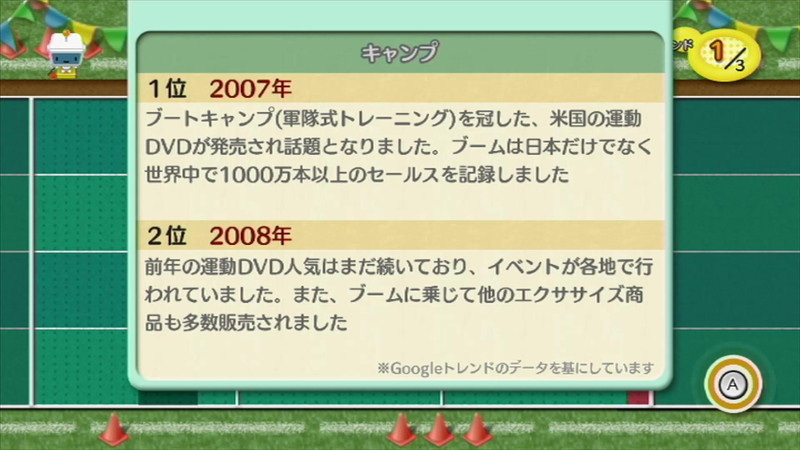

「キャンプ」に関しては、2025年現在ならそのまんま野外生活のキャンプが連想される。近年は『ゆるキャン△』のヒットや、(リアルサウンド テックでもたまに取り上げられたりする)YouTubeに投稿されるキャンプ動画の増加などもあって、前述の「一人カラオケ」と「一人焼肉」に連なる「ソロキャンプ」なる言葉も生まれている。

そんな「キャンプの言葉が最も検索されたのはいつだったか?」という問題が本作には用意されている。答えは2007年なのだが、野外生活のキャンプではなく、軍隊式トレーニングの「ブートキャンプ」を題材にしたDVDがブームになったから最も検索されたと説明されている。

当時をリアルタイムで過ごした人ならばお分かりだろう。そう、あの隊長である。これも2025年のいまに見ると、ユニークな過去を持つようになってしまった言葉と言えるだろう。いやはや、たしかにそんな時代もありましたわね……。

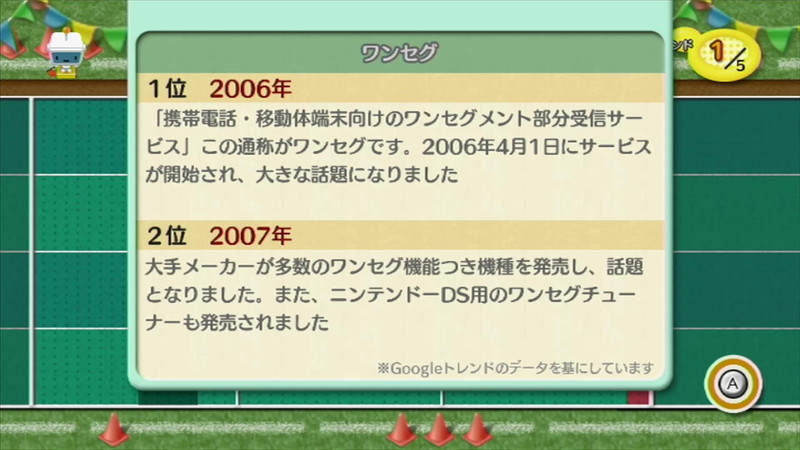

「ワンセグ」「包装」「ガソリン」に関しては、歴史の一端を知る言葉へと変化した感じだ。いずれも当時の出来事などが解説で語られており、プレイヤー側の関心を誘うようになっている。

「ワンセグ」に関しては、解説内で携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」用の周辺機器『ワンセグ受信アダプタ DSテレビ』について言及されている部分もある。これも2025年のいまとなっては知る人ぞ知る商品になってしまった感は否めず、時代の移り変わりを感じてしまうところである。

解説には「ブログに日記をつける」こともたびたび言及されていて、2025年現在のようにSNSが発展途上にあった時代では、何が情報発信の最前線であったかを知ることができる。このような言葉を通した時代の揺れ動き、意味合いの変化が楽しめる魅力が備わったのは、まさに15年が経過したからこその価値であり、見どころと言えるだろう。

ただ、本作にはヒット数のデータをオンラインでアップデートする機能も備わっており、発売から1年ほど更新が続けられたり、新しい問題が追加されたとの事実もある。残念ながら、WiiおよびニンテンドーDS向けオンラインサービスである「ニンテンドーWi-Fiコネクション」がサービス終了となってしまったいま、更新はできなくなっており、最終更新当時のヒット数や追加問題を確認することもできない。

もし、その当時のデータが残っていたらどんな発見があったのか。これに関しては、まさにいまさらゆえのデメリットであり、確かめられずに終わってしまったのが無念だ。とは言え、もともとのデータ自体にも見どころは多い。あえていま確かめて、言葉の変遷を辿ってみる意義はあると言えるだろう。少なくとも筆者は興味深い体験ができたとの感想だ。

まさに不遇の良作。発売された時代が早ければ、違った未来があったのかもしれない

それにしても、あらためて遊んでみて、本当に本作は「出す時代を間違えたゲームだった」と感じた。

任天堂公式サイトの「社長が訊く」のインタビュー(※)で語られているが、本作の開発は2007年の6月から始まり、そこから短期間で完成する見込みだったようだ。しかし、開発は難航を極めてしまい、結果的に3年近い年月を費やすことになったという。

※参考リンク「社長が訊く『安藤ケンサク』開発スタッフ編」https://www.nintendo.co.jp/wii/interview/rk3j/vol2/index2.html

正直、当初の予定通り出ていれば、違った結果になった可能性は高い。開発の始まった2007年は、Wii本体が品薄になるほどのヒットを飛ばしていたころ。主要な購買層であるライトユーザー、一般ユーザーが賑わっていた時期でもあった。

そこで出せていれば、少なくとも食いつくユーザーは2010年当時よりも多かったはずだ。だが、結果として本作はそのトレンドが収束し、ゲーム好きのユーザーに狙いを定めたタイトルラインナップの拡充に進みつつあった時期に出てしまったため、ヒットへと繋がらずに派手な値崩れを引き起こす結果を招いてしまった。

それだけに、本作の特色たる振れ幅の大きな一喜一憂を味わうたび、チャンスロスの言葉もチラついたりした。実際、本作は予測のつかない展開が頻繁に生まれるからこそ、接待向けゲームとしても高いポテンシャルを秘めている。

とりわけ「ケンサク!パネル9」は多人数参加型のゲームとしての完成度が高く、オンライン対戦に対応すれば、さらに化ける可能性を感じさせられるほどだ。

ヒット数のデータを更新する仕組みにしても、長きに渡って展開されていれば、問題の解答が年月の経過のたびに変わる文字通りの“生き続けるゲーム”になっていたかもしれない。中でも1人プレイ専用のモード「のぼる!ケンサク階段」と、カードゲーム風ミニゲーム「ケンサクカードバトル」あたりは、その恩恵を最も受ける作りであったように思えた。

結局、販売面での大きな苦戦もあったことで、いずれも発展の可能性もなく終わってしまったのは残念でならない。逆に出る時代が正しければ、どんな未来があったのか。シリーズ化していたのか、それとも変わらず単発で終わっていたのか。一部ミニゲームのポテンシャルの高さを見ると、なんらかの機会は得られていたのではと思うがどうだろうか。

いずれにせよ、まさに時代に翻弄された感のある本作だが、2025年のいまに遊んでも十分に新しいと感じられるゲームであるのは確かだ。同時にインターネットと言葉の移り変わり、歴史の出来事を知る史料的な価値も足されている。

本記事の執筆時点では復刻もされていないため、プレイするに当たってはWiiかWii Uのどちらかのゲーム機が必要になる。そのため、遊べる人は限られてきてしまうが、やる価値は十分にあるタイトルなので、興味があれば一度、試してみていただきたいところである。

可能であれば、気心の知れた友人たちなどを誘ってマルチプレイも体験してみていただきたい。あらためて不遇の良作たるわけと真価を知ってみよう。

三井不動産×電通×任天堂の異色すぎるコラボで生まれた『スヌーピーコンサート』 知られざる傑作の足跡をたどる

30年前の1995年5月19日。『スヌーピーコンサート』というゲームが任天堂の家庭用ゲーム機「スーパーファミコン」向けに発売され…