“VTuberがゲームを流行らせる”という現象は続くのかーー『GAME FUTURE SUMMIT 2024』から考える

いまやゲームマーケティングにおいてVTuberの影響力は絶大である。

その一方、「いつまでもこんなことが続くのだろうか」「そもそもVTuberはどうしてゲームを流行らせられるのだろうか」「VTuberを活用する際の注意点は何か」、そんな疑問も浮かんでくる。

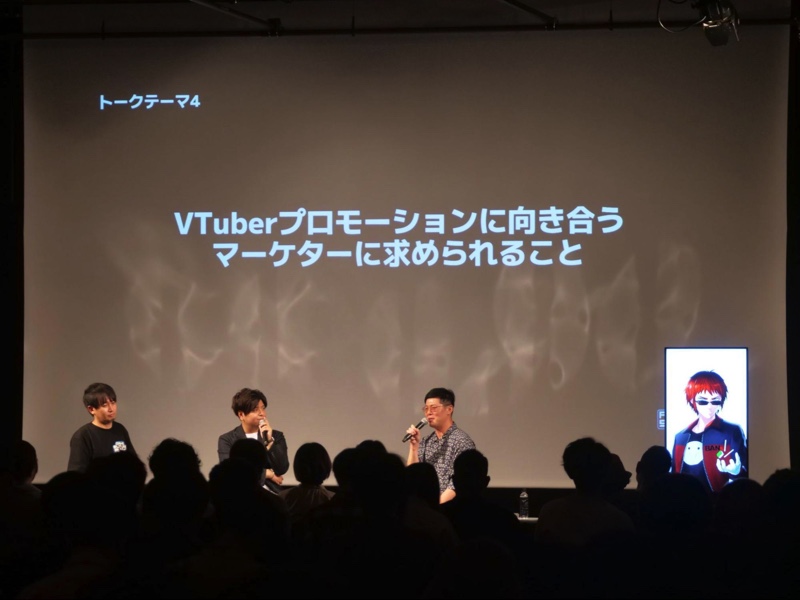

そんな最中、2024年6月5日に渋谷で開催された『GAME FUTURE SUMMIT(ゲームフューチャーサミット)』(※1)にて、「『なぜVTuberはゲームを流行らせることができるのか?』〜VTuberマーケティングの先駆者が語る成功と失敗の条件〜」という、今回のトピックにぴったりのセッションが実施されることを知った。

※1:「GAME FUTURE SUMMIT(ゲームフューチャーサミット)」は、株式会社ゲームエイトと株式会社MOTTOが開催する、ゲームマーケティングカンファレンスイベント。「ゲーム業界の未来を盛り上げる」ことを主軸に置き、ゲームプロデューサーやマーケター、現役のYouTuberやVTuberなど、ゲームに関わる58人におよぶスピーカーが登壇した。

セッションの内容を振り返りながら、「VTuberがゲームを流行らせられる理由」「プロモーションでVTuberを活用する際に注意すべきこと」「今後も『VTuberがゲームを流行らせる』という現象は続くのか」という3点について、理解を深めていきたい。

登壇者

まずは本セッションの登壇者を紹介しよう。

佐藤基(株式会社MOTTOの代表取締役)

株式会社ドリコム、エキサイト株式会社を経て、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。入社後は一貫してモバイルビジネスのマーケティングを担当。スマートフォンゲームのマーケティングは黎明期から現在まで約14年間、100タイトル以上を経験している。

天開司(VTuber)

前身は微糖カイジと呼ばれた、バーチャルYoutuber活動で借金返済を目論む債務者Vtuber。オンライン対戦麻雀ゲーム「雀魂」の第一回公式生配信に出演し、同ゲームの公認プレイヤーに就任以降、雀魂を用いた配信企画を多数実施している。活動内容はゲーム配信、企画配信、麻雀、音楽、ギャンブルと多岐にわたる。

丸田祐輔(ANYCOLOR株式会社)

大手金融企業にて、組織マネジメントおよび法人営業を担当後、2019年にANYCOLOR株式会社に入社。入社以来、プロモーション領域の営業機能構築に従事し、法人営業(セールス)部門を統括。

横田雄士(TheSwampman株式会社)

2007年株式会社アドウェイズに入社。モバイル広告領域を専門として、広告企画・プロダクト開発に従事。2018年にTheSwampman株式会社を設立し、VTuberなどを活用した映像企画やプロデュースなどを中心に事業展開を行っている。

なぜVTuberはゲームを流行らせることができるのか?

セッションでは「なぜVTuberはゲームを流行らせることができるのか?」という議題に対して、3つの解が示された。

・VTuberが「好き」を扱っている

・VTuberを媒介とした「コミュニティ」が形成されている

・VTuberとゲームを繋ぐ「文脈」がある

それぞれについて各登壇者の発言を交えながら詳しく掘り下げていきたい。

ゲームパブリッシャーがコミュニティを活用するために注意すべきこと

「なぜVTuberはゲームを流行らせることができるのか?」について、登壇者からは「コミュニティ」「文脈」などのキーワードが出た。では、ゲームパブリッシャーがコミュニティを有効活用するために注意すべきことは何だろうか。

※以下、登壇者の発言を要約

VTuberに丸投げのような企画はNG

VTuberプロモーションにおいて、ただ単に人気のVTuberにとりあえず依頼すれば良いというものではない。

無計画にプロモーションを進めると、視聴者にとって不自然で違和感のある内容になってしまうことがある。VTuberの天開司氏は「自分と合わないと思った案件は断ることもある」という。

ほぼ丸投げのような状態でVTuberへ仕事の依頼が来ることも珍しくないが、天開氏はそのような依頼はすべて断っているそうだ。

情熱のない企画や雑なマーケティングは、目の肥えた視聴者はお見通しである。

ゲームの雰囲気やテーマと親和性の高い個性を持ったVTuberとのコラボが、有効なマーケティングにつながりやすいといえるだろう。

文脈を軽視してはならない

現在のゲームマーケティングにおいて、インフルエンサーコミュニティの活用は欠かせない。人気YouTuberやVTuber、ストリーマーなど、さまざまなインフルエンサーがゲームのプロモーションにおいて大きな役割を果たしている。

彼らのリアルタイムでの双方向性やストーリー性を活かした配信は、視聴者にとって非常に魅力的であり、その影響力は計り知れない。

だが、依頼するのは誰でもいいわけではない。まずはそのコミュニティにおける「文脈」を把握する必要がある。

文脈を考慮したうえで、VTuberとゲームの組み合わせを検討することで、(VTuberがこのゲームをプレイしているという)意外性と違和感のバランスが取れ、より効果的なプロモーションになる。

※要約ここまで

今後も『VTuberがゲームを流行らせる』という現象は続くのか

佐藤氏の「VTuberのファン同士は似たもの同士なのかもしれない」「VTuberのコミュニティはコンテンツを歓迎する土台ができている」という発言にあるように、VTuberとのコラボレーションは、もはや単なる広告ではなく、視聴者とのコミュニケーションになっているようだ。

VTuberの役割は「ゲームの紹介」から「コミュニティとの懸け橋」にシフトしているのかもしれない。

もう1つの命題である「今後も『VTuberがゲームを流行らせる』という現象は続くのか」については、パネルディスカッション中で言及されることはなかったので、ここからは筆者の見解と考察を記す。

VTuberによるゲーム配信文化が発展した背景

まずは「なぜVTuberによるゲーム配信文化がここまで発展したのか」を考えてみたい。

「VTuberが好きなことをやってファンが離れるといったことがないコミュニティ」(丸太氏)という言葉からもわかるように、(文化が発展したのは)VTuberたちの魅力や視聴者たちの熱量があったのは言うまでもないが、ここでは感情論を抜きにしてアプローチしたい。

少し意地悪な見方をすると「VTuberとゲーム配信の相性が良かった」というよりも、VTuberにとって「ゲーム配信が初期段階から発信できる数少ないコンテンツのひとつだった」というのが実態だろう。

前提として、多くのVTuberはバーチャルの姿のみでしか活動を行なっていない。一般的なYouTuberのようにオフラインのロケを敢行することはできず、美容系コンテンツや飲食系コンテンツとの相性も良くないといえる。もちろん、登録者の多いVTuberについては、コラボカフェやコラボアイテムのリリースなどの展開も増えてきた。また、ここ数年ではしっかりと機材を用意して実写ロケを行うVTuberも増えたものの、大半はバーチャルの姿でできる範囲で活動を行なっている。

そうした大半のVTuberは技術的に「やれることが少ない」ため、自ずと発信が「雑談配信、解説配信、歌ってみた配信、ゲーム配信」などに絞られる。長時間配信による認知度アップと投げ銭を主な活動とするVTuberにとって、歌ってみたは本人の歌唱力と好みに依存するため人を選ぶ、雑談、解説配信は登録者の少ないうちはコメントが少ないためやりづらい。

一方、ゲーム配信は「ゲームに対してリアクションする」という意味で「話す内容がゲーム側から来てくれるコンテンツ」なので、一つの企画として成立しやすい。

横田氏からの「VTuberは多くの視聴者の受け皿になっている。各VTuberの好きなものがコンテンツになり、視聴者もそれを求める」、また天開氏からの「好きなことをやりたいという気持ちでVTuberやっている」という発言にもあるように、VTuberにとってゲームとは、数少ない選択肢の中における「自分の好きなもの」で成立させられるコンテンツだったのだろう。

VTuberの技術進歩はゲーム業界にとって逆風か?

「VTubeは『好き』を発信するのが得意な人が多い」(天開氏)という言葉からもわかるように、今後も「VTuberがゲームを流行らせる」という傾向は続くと考えられる。

ただ、すでに3Dアバター、Live2D、VR/ARなど、VTuberに関する技術が発展し、コモディティ化が進んでいるので、VTuberのやれることは増えてきている。先日公開された、月ノ美兎が某ラーメン店にロケをするという動画が象徴するように、VTuberとYouTuberの境界は無くなったといっても過言ではない。

これまでゲーム配信に甘んじていた、大手VTuberたちの主戦場がゲームである必然性もなくなった。今後、中小規模のVTuberたちの入口用のコンテンツとしてゲーム配信は残るが、大手VTuberによるゲーム配信は減るのではないだろうか。

大手VTuberの活動範囲が広くなり、よりゲームコンテンツ以外にも分散していったとき、前述した「VTuberコミュニティとゲームの強固な関係」をいまのように維持できるのだろうか。

ゲームの文脈におけるVTuberコミュニティは、自然発生的に産まれたコミュニティであるため、一度、崩壊が始まると止めるのは難しい。

もし「その日」が来たときは、ゲームマーケターたちに大きな試練として襲い掛かるだろう。

似ているようで対照的なぶいすぽっ!後輩コンビ 繊細な声が魅力の藍沢エマ&紫宮るなの足跡

現在のVTuberシーンにおいて、バーチャルタレントの活躍する分野は日々拡がっている。そのなかで年々支持を強めているのがBrav…