日本は“AI企業の楽園”なのか? Open AIの東京オフィス開設から考える

OpenAIは2024年4月15日、東京にアジアで最初の拠点となるオフィス「OpenAI Japan」を開設した。本稿では同社がアジア進出の第一歩を踏み出す地として日本を選んだ理由を考察することを通して、AI業界における日本の強みを明らかにしたい。

本稿では、日本の「ゆるやかなAI規制」「国民からの肯定的な目線」の二つについて見ていこう。

理由1:AI開発に優しい日本 柔軟な著作権法の解釈

OpenAIがアジア進出の足がかりとして日本を選んだ理由を考察するにあたっては、朝日新聞電子版が2024年4月16日に報じた同社のアナ・マカンジュ渉外担当副社長の発言(※1)が手がかりとなる。同氏は日本政府の姿勢について「厳しいAI規制は志向しないという一貫したアプローチを採っている」と語ったのだ。

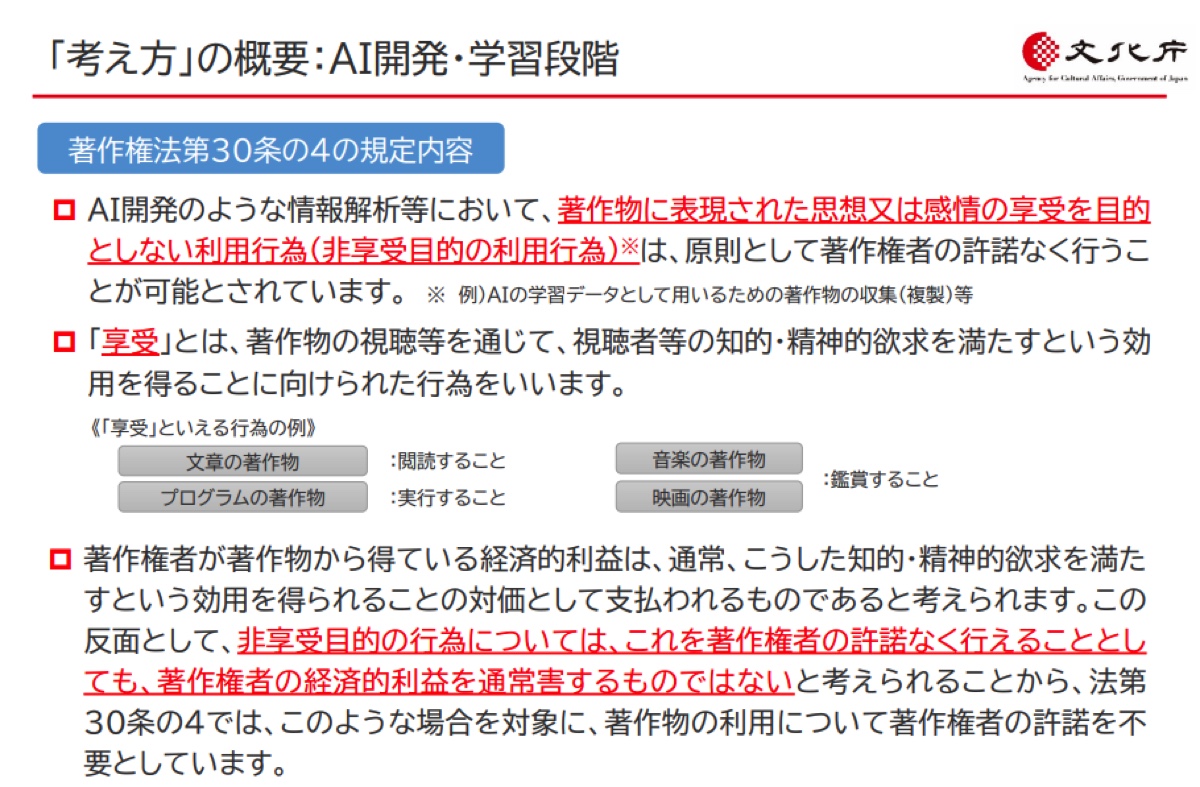

AI開発とその利用に際して問題となるAIと著作権に関する法整備は、日本では文化庁の著作権課が担当している。同課のAIと著作権に関する見解は、2024年4月に公開された「文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会『AIと著作権に関する考え方について』【概要】」(※2)にまとめられている。

以上の資料によると、一般にAIと著作権について考える場合、AIを開発する段階とAIを利用して何らかの創作物を生成する段階に分ける必要があるとされている。OpenAIのようなAI開発企業が関係するのは、AIを開発する段階における著作権の扱いである。

AI開発において著作権が問題になるのは、学習データとして既存の著作物を利用する場合である。この問題については著作権法第30条の4で定められており、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為(非享受目的の利用行為)」という条件付きで、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できる。

これがどういう仕組みなのかというと、「享受」とは著作物の視聴などを通じて、学びや感動、成果といった「効用」を得ることを指す。しかし、AIはそこに記載された情報を解析するだけであって、効用を得ているわけではない(=非享受)ということになる。

そして、著作権者が著作物から得る利益は、効用の対価として支払われるものであり、これを守ることが著作権法の目的だ。だから、効用を得ない非享受利用は著作権者の利益を侵害しないので、許諾を取る必要がない。こうした解釈がなされているわけだ。

そのうえで、文化庁当該資料では、著作権法第30条の4が定める「非享受目的」とは認められないケースについても説明している。こうしたケースとして、著作物の類似物を生成するための学習データとして著作物を収集することと、著作物の一部あるいは全部を出力させる目的で生成AIへの入力に著作物を使用することを挙げている。

もっとも、これらのケースは著作物と極めて酷似した出力を得るという、言わば「盗作」を明確に意図しなければ生じないと考えられる。

他の先進諸国はAI開発に厳しい 訴訟や規制の対応に追われるAI企業たち

日本以外の先進諸国におけるAIと著作権にめぐる現状は、厳しいものとなっている。たとえばOpenAIは、本社のあるアメリカにおいて著作権侵害を主張する訴訟にさらされている。

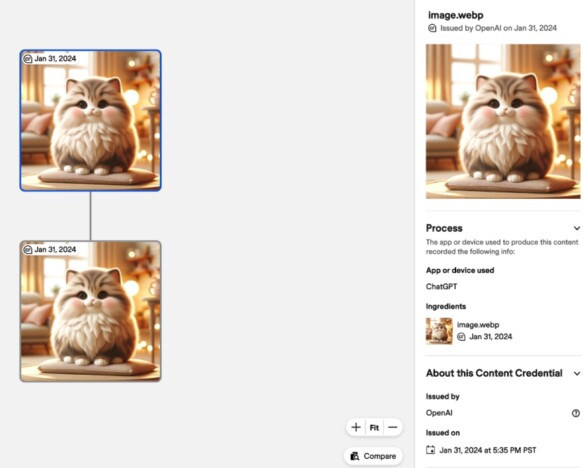

アメリカ大手メディア『NEW YORK TIMES』は2023年12月27日、同紙の記事を許可なくAI開発に利用したとしてOpenAIとMicrosoftに対して訴訟を起こした(※3)。提出された訴状には、GPT-4が同紙の記事のほぼ全文を出力する事例が挙げられている。この訴訟に対してOpenAIは、学習データの一部が原型をとどめて出力される“逆流”現象は極めて稀なバグである、と2024年1月8日公開の公式ブログ記事(※4)で反論している。

EU圏では2024年3月13日、AIリスクからEU圏内住人を保護する目的をもつAI規制法が欧州議会で承認された(※5)。同法はAI開発における透明性を定めており、汎用的AI開発においては学習データの詳細な要約を公開しなければならないとしている。

同法における汎用的AIとは、社会に対して大きな影響力をもつか、欧州委員会等が汎用的AIと判定したAIとされており、今後開発される、GPT-4やGoogle Geminiを超えるようなマルチモーダル基盤モデルが該当する可能性がある。