『がんばれ森川くん2号』など手がけた“ゲーム×AIの先駆者”森川幸人に訊く 「生成AIとゲーム」の理想的な関係って?

今日の世界において、もはや生成AIの話題を耳にしない日はない。

2022年にテキストから画像を生成するAI『Mid Journey』のオープンベータ版が公開されたのち、同年11月には『ChatGPT』が無料公開された。テキストを入力するだけでこれまでに無いくらい自然な応答文が返ってくるという革新性に多くの人が刺激を受け、一気に「AI」を巡る開発競争に火が着いた。

その活用はチャットボットから深層学習を活用した機械制御まで、ありとあらゆるジャンルに広がりつつある。そして、「生成AI×ゲーム」という組み合わせも、いま注目されている分野のひとつだ。今後、同分野はどのような進化を遂げるのだろうか?

各ジャンルのAIに詳しい方々に話を聞く特集『生成AIとカルチャー』。今回は『がんばれ森川くん2号』『アストロノーカ』などのタイトルにいち早くゲームにAIを実装したことで「ゲーム×AI」における先駆者として知られ、現在はモリカトロン株式会社の代表を務めるゲームプランナー・森川幸人氏に話を伺った。

ことし開催された日本最大級のインディーゲームイベント『BitSummit』で公開された、生成AIがストーリーを描くゲーム『RedRam』の開発エピソードから、ゲーム業界とAIとの関わりとその歴史、生成AIが生み出す新たなゲームの可能性まで、ディープな話が盛りだくさんだ。

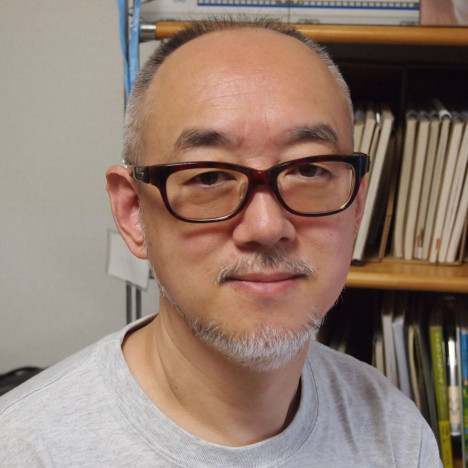

森川 幸人(もりかわ ゆきひと)/Yukihito Morikawa

ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。 モリカトロン株式会社代表取締役。 筑波大学非常勤講師。

主な仕事は、ゲームAIの研究開発、CG制作、ゲームソフト、スマホアプリ開発。たまに、執筆業。筑波大学芸術専門学群卒業。

2004年『くまうた』で文化庁メディア芸術祭 審査員推薦賞、2011年「ヌカカの結婚」で第一回ダ・ヴィンチ電子書籍大賞大賞受賞。

主な著書に『マッチ箱の脳』『テロメアの帽子』『ヌカカの結婚』『イオの黒い玉』『絵でわかる人工知能』(共著)『イラストで読むAI入門』『僕らのAI論』『絵でわかる10才からのAI入門』。

主なゲームに『がんばれ森川君2号』『ジャンピング・フラッシュ』『アストロノーカ』『くまうた』『ねこがきた』。全てのゲームについて、ゲームディレクション、ゲームデザイン、仕様設計、キャラクターデザイン、AI設計を担当。

「ゲームの全てをAIにやらせてみようと思った」

ーー先日の『BitSummit Let’s Go!!』で森川さんが公開された『RedRam』(※)は、ジャンルでいうと「マーダーミステリー」にあたるのでしょうか。「生成AI×ゲーム」には色々な選択肢があるなかで、このジャンルを選ばれた理由をうかがいたいです。

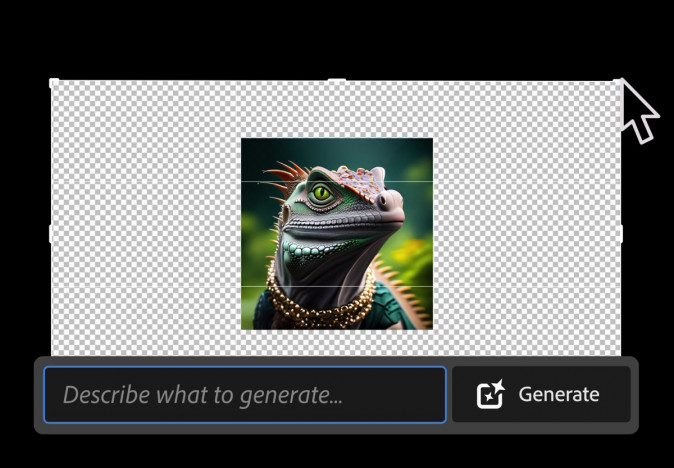

(※Red Ram:ユーザーが物語の登場人物としてプレイする、犯罪や事件をテーマにしたエンターテイメント形式のマーダーミステリーゲーム。ユーザーの設定に応じてAIが自動的にストーリーを生成し、生成された事件に合わせて世界観や人物像、証拠品などのコンテンツも変化する。

ストーリーの構成、事件のトリック、キャラクターのメッセージまで全てのコンテンツをAIが生成しているため、”永久にプレイできる”のが大きな特徴となっている。

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000013447.html)

森川:まず第一に、ゲームのすべてをAIにやらせてみようと。自分たちも生成AIはどこかでガツンと研究しなきゃいけないなと思っていた中で、『BitSummit』はちょうどいい機会でした。

そして、AIが本当に「整合性のある物語」を作れるかどうか、これを検証するときに、一番ロジカルなジャンルのゲームである「マーダーミステリー」は最適だろうと。マーダーミステリーは殺人の動機と犯人、凶器などがそろってはじめて事件が起きるので、ロジックがしっかりしていないといけないし、複数人の登場人物がいて、それぞれの関係性がしっかりしていないと成立しません。

ーープレイにおける「解」があるものが評価しやすい、と。『ChatGPT』のブームと合わせて「TRPGをつくろう」というムーブメントもありましたが、テキスト的なゲーム進行という意味でも相性がいいジャンルなのですね。

森川:テキストからストーリーやメッセージを生成するだけでなく、画像生成をしたいという意図もありました。AIは使ってみて初めてわかることが結構多く、AIの本を読むだけでは得られない知見も多くあります。

今回の『Red Ram』のコンセプトは、会場で体験できるような“5分で終わるマーダーミステリー”です。たとえ小さい規模でも、実際にゲームに組み込んで「こういうことはできる・できない」を知見を得ながら、このタイトルによって生成AIのポテンシャルの高さを初めて実感できた部分もありました。

“自動パラメータ生成AI”は大手ゲーム会社でまったく響かなかった

ーーもともとゲームクリエイターをされていた森川さんは、いかにしてAIと関わっていったのでしょうか? 過去のインタビューでは「やらなくていいゲーム」を作るためだとお話されていましたが、そこで「AI×ゲーム」のかけ算に巡り会ったのでしょうか。

森川:そうですね。その時に考えたのは、いまでいう「放置系ゲーム」(※ソーシャルゲームの1ジャンル)でした。当時取締役会に提案したときは「やらなくていいゲームって何?」「何を言っているんだ?」という反応だったのですが、子どもを育てたりペットを飼ったりするような“見守る楽しさ”をゲームでも実現できるのでは、という仮説で作ったのが始まりです。

僕自身、当時は完全に文系で数学は数2Bまでしかやっておらず、微分積分はちょっとかじったけど偏微分(※機械学習のアルゴリズムを理解するのに必要な数学知識)はまったく分からないレベルの数学力でしたから、ゴーサインが出てからはAI関連の本を読んで勉強漬けでした。

当時はいまほどAIの専門書が充実していなかったから、大きい書店に行っても棚2段分くらいしかAIの本がなかったんですよ。それを一般書を含めて全部買って、『がんばれ森川君2号』を作り出すまでに半年くらい、AIの勉強に使っちゃったわけです。プロデューサーは怒っていましたね(笑)。

ーーAIの勉強をしていく中で、クリエイティビティを刺激されたり、自分が得た知識でゲームを作りたいっていう欲求だったりはありましたか?

森川:それが、むしろAIの方にすっかりハマっちゃって、正直ゲーム性のことがどうでもよくなっていた時期もあったぐらいなんです。

最初に買った本の中には遺伝的アルゴリズム、強化学習、ニューラルネットワークだけでなくそれ以外のAIアルゴリズムの本もあり、「AIっていろんなモデルがあるんだ、こんなことができるのか」という驚きがあって。もうそれを使いたくてゲームの企画を考えたところもありました。「隙あらばゲームにAIを入れる」みたいなことをずっとやっていました(笑)。

ーーハードウェア・ソフトウェアの環境は今と違いますし、AIの技術に興味を持っていたけれど、実現できなかったことっていうのもあったんですよね。

森川:当時のハードは初代の『プレイステーション』が主流で、メモリは2MBしかないし、「FPU(浮動小数点演算)」もないのでニューラルネットワークと相性が悪かったんです。シグモイド関数の定数を調整するなど、細かなファインチューニングをしないと動かせない環境だったので、否応なく勉強しましたね。

現在との一番大きい違いは、インターネットが一般に普及する前だったから「ネットから情報を得てデータを食べさせる」「他のプレイヤーと情報を共有する」という使い方ができなかったことでしょう。ダイヤルアップの従量課金でインターネットに接続していた時代で、ネットワークを使ったコミュニケーションや遊びはほぼ不可能でしたから。

そもそも、当時のゲーム業界は誰もAIに興味を持っていなかったこともあります。

『アストロノーカ』(1998年発売、エニックス)は遺伝的アルゴリズムを使っていて、最初の敵集団以降は敵のパラメータを自動で生成するんです。この仕組みはRPGのモンスターや武器のパラメータ作りにもそのまま応用できる、ツールとして使えると思って当時のエニックスの社長に直訴しましたが、これが1ミリも響かなくて(笑)。

ゲーム雑誌でインタビューを受けたときも、毎回ゲーム本体よりもAIの話をしました。ですが、びっくりするぐらい全部カットされていましたね。全く認知されていなかったし、誰も興味がなかったんです。

ゲーム業界はアニメや漫画と同じで、人間の職人芸が評価される、手を動かして作ったものが尊い、という当時の価値観も大いに影響していたかもしれません。