『死霊館のシスター 呪いの秘密』は信頼された作り手による“改革” 成功の背景を探る

チャベスは『悪魔のせいなら、無罪。』でも、ユニバース重要作『死霊館』の新作を任されて見事にその作品のハートを失わず物語を紡いだように思う。シングルマザーの母に育てられたことで、強くて優しい母親の物語が好きだと公言する彼は、『ラ・ヨローナ』と『悪魔のせいなら、無罪。』に続き、本作で強い女性の物語を作り上げた。既存のシリーズの核を持ち続けることができる彼に対し、クーパーは一方で新しい風を吹かせる手腕を持っている。本作で彼女はヴァラクをただのモンスターとして描くのではなく、彼女のオリジンや目的に触れている。監督とともに「聖女ルチア」の史実を織り混ぜたことで、その存在を地に足つかせたのだ。悪魔系映画に限らず、多くのホラー映画において重要なのは超自然現象という非日常を映す前に映す、“日常のリアリティ”である。そこが作り物に思えると、ホラー演出自体もより偽物に感じてしまい、どうでもよくなってしまう。しかし、本作は実在する「聖女ルチア」が織り交ぜられただけでなく、聖マリア女子寄宿学校での一連のシーン……授業の様子や、ソフィーと母・ケイト(アナ・ポップルウェル)とフレンチーの関係性、他の児童の存在感などのリアリティが描かれるからこそ、そこが恐怖の舞台に変わった時の怖さが際立つ。

そして何より、前作の延長戦で描かれるフレンチーとアイリーンの関係性が最初から面白い。『死霊館』シリーズは言ってしまえばロレイン夫妻(ヴェラ・ファーミガ&パトリック・ウィルソン)という愛すべきキャラクターあってこその人気。だからこそ、彼らが不在の場合は彼らに代わって観客が感情を寄せられる登場人物が必要になってくる。アイリーンは本作でパワーアップしているけど、決してその強さを権力にしてひけらかさない。その力強さは冒頭で描かれる泥にはまったトラックを動かすシーンでも表現されていた。前作で神父の後ろを自信なさげに歩いていた彼女はもういない。何倍も強くなった彼女はとても魅力的なキャラクターとして本作で描かれていた。加えて彼女の(そしておそらくロレインの)超能力の理由が明かされたのは、ファンとしては嬉しい情報である。

一方、『死霊館のシスター』のラストで描かれたように、フレンチーはヴァラクに取り憑かれた状態だ。つまり、前作で最高の関係性を築いた2人が今作で敵対しなければならないことがすでに決まった状態で物語が始まるため、「一体どうしちゃうのよ」と展開が気になる。ある意味で結末が知られていると(フレンチーはロレイン夫妻に出会うまで取り憑かれる)、その過程を帳尻を合わせながら観客を退屈させずに描くことは難しい。その挑戦に見事本作が打ち勝てたのは、新聞売り場を含む工夫の凝らされた演出や観客がちゃんと行方を気にするキャラクターの配置、そして新しいことを恐れずにやったことだろう。

ヴァラクの起源をより論理的なものへ探究したことと、ルーマニアの絶対に足を踏み入れたらダメな感じがする呪われた修道院ではなく街中に佇む学校という日常的な舞台設定も含め、リアリティ路線を大事にしつつ自らド派手な演出でそれを壊していくくらいの清々しさが、前作に比べてやはり良かったように思える。チャベスとクーパーの持ち味が『死霊館のシスター 呪いの秘密』の絶妙なバランスを生み、観客に好かれるポップコーン映画として成功を収めたのではないだろうか。

エンドクレジットシーンでは、ロレイン夫妻が電話を受ける瞬間が描かれた。彼らが主人公の次作『The Conjuring: Last Rites(原題)』は、副題が“最後の儀式”ということもあって『死霊館』シリーズの最終章を思わせる。映像で示唆されたように、『死霊館のシスター』シリーズとついにクロスオーバーするのであれば、例のロレイン夫妻によるフレンチーの悪魔祓いが描かれるのかもしれない。おそらく2人とも聖女ルチアの子孫なのではないかと思うが、果たして同じスクリーンに登場する日がくるのか。シリーズのファンとしては気になることが盛りだくさんだが、本作の成功をきっかけに『死霊館』ユニバースの未来が明るくなることを願いたい。

■公開情報

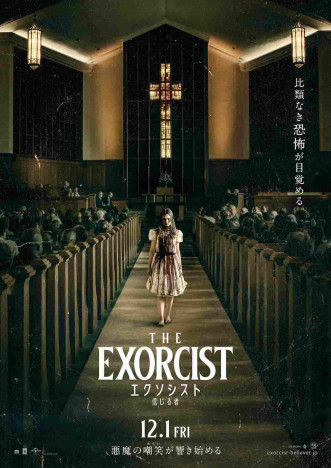

『死霊館のシスター 呪いの秘密』

全国公開中

監督:マイケル・チャベス

製作:ジェームズ・ワン

出演:タイッサ・ファーミガほか

配給:ワーナー・ブラザース映画

©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

公式サイト:shiryoukan-himitsu.jp