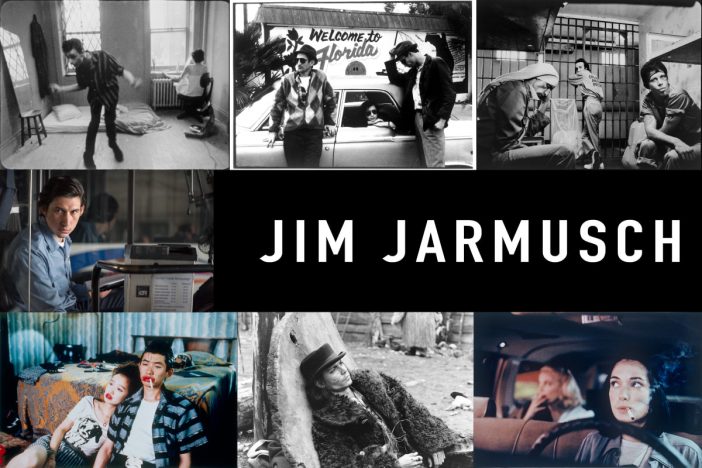

ジム・ジャームッシュ作品はなぜ“とらえどころがない”? 『デッドマン』などからその作風を探る

『ナイト・オン・ザ・プラネット』では、地球の各都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘルシンキで、夜に走るタクシーの運転手と乗客の、その場限りのひとときの物語が、オムニバスのかたちで描かれていく。

ロサンゼルスのパートでは、ウィノナ・ライダーが演じる年若いタクシードライバーのコーキーと、ジーナ・ローランズ演じるハリウッドの配役エージェントであるヴィクトリアの短い出会いが描かれる。若い女性の俳優を探していたヴィクトリアは、個性的で存在感のあるコーキーの雰囲気にピンときて、俳優にならないかと話を持ちかけることになる。

コーキーが俳優になるのだろうという予想は、あらかじめ職業が明かされているヴィクトリアが、彼女のタクシーに乗り込むところから、多くの観客が予想するところだっただろう。なぜなら、それが“伏線”と呼ばれる、劇映画によくある脚本上の仕掛けだからである。だが、コーキーはあっさりとその申し出を拒否。この出会いは、とくに二人にとって、人生の転機でも何でもなかったのである。その何でもないエピソードこそ、ジャームッシュ作品の真骨頂なのだ。

唯一、ロベルト・ベニーニが出演するローマのパートでは無視できぬ事件が起こるものの、それよりも作品が映し出しているのは、それぞれの都市の夜が生みだす、神秘的な雰囲気である。地球上で様々な“何でもない”出会いがあり、“何でもない”別れが散らばっている。そんな不思議を映し出すことで、本作は観客の人生における“何でもない”日常に、ある種の価値があることを知らせようとするのだ。

後にジャームッシュ監督は、そのような何でもない日常の出来事を詩として書きとめていく、バスドライバーの物語を描いた『パターソン』を撮ることになる。

そんな詩のイメージを西部劇で描いた実験的な作品が『デッドマン』だった。ジョニー・デップ演じる、クリーヴランドから就職するため粗野な町にやってきた会計士が、ひょんなことから人を撃ち殺してしまい、なぜか賞金首の凄腕ガンマンになっていくという、異様な物語が展開していく。その世界観の下敷きにあるのは、イギリスの画家・詩人であるウィリアム・ブレイクの詩作である。

興味深いのは、デップ演じる、偉大な詩人と同名のウィリアム・ブレイクが、身体に銃弾を受け、死線をさまよい死に近づけば近づくほど、銃の腕前が上がり、運が味方して生き延びていくという、矛盾した構図である。しまいには、身体が動かなくなったまま、延々と運ばれていくのみとなる。

四角四面な観客は、「何なんだ、この映画は!」と怒り出してしまうかもしれない。だが、この非現実的な内容にこそ、本作の価値があるのだ。この風変わりな映画に、ニール・ヤングの即興的なギタープレイがかぶさっているように、ジャームッシュ自身も、とくに明確な理由を持たず、即興詩のように展開を考えていったそうだ。だが、それはただでたらめを綴っているというわけではない。無意識の層からやってくる、より深い物語を、ジャームッシュは欲していたように思えるのだ。

死と生のはざまのなかでビルは姿を消していく。それは、主人公が深手を負いながら去っていく西部劇『シェーン』(1953年)のラストシーンに似ている。そのような西部劇的な作法にのっとった上で、ウィリアム・ブレイクの詩作やアメリカ先住民の死生観が混じり合った本作『デッドマン』は、ジャームッシュの社会観が強く反映された、アメリカの過去をアイロニカルに映し出す、孤高の一作となった。