オランダ発の良質なバカンス映画『恐竜が教えてくれたこと』 “孤独”への丁寧なアプローチ

いずれの作品も児童映画には欠かすことのできない精神的な成長や、肉体と精神における成長のギャップ、問題を抱えた大人たちの影響を受けながらも、その中でいかにして自分たちの道を切り開いていくか模索する姿、境遇の異なる他者を理解しようとする姿などが描かれているのだ。そしてそのすべての要素が、今回の『恐竜が教えてくれたこと』にそのまま引き継がれている。

テスへの淡い恋心を抱くサムが、時折嫉妬心を芽生えさせて感情的になる姿であったり、母親の旅行記をたよりに生き別れた父親を探し出したのはいいものの、どのように接すればいいのか悩むテス。そしてサムとテスとの揺れ動く関係性しかり。そう考えると、この物語そのものがワウテルロフトが映画化するために生み出されたのではないかと思わずにはいられないほどだ。しかも、ビーチやマーケットシーンでの群衆の活気と荒涼とした砂浜や草原のもの侘しさのギャップ、左右に分岐する道などの秀逸な映像表現が加えられていき、クライマックスの幸福なパーティーシーンへと辿り着く。ワウテルロフトは現代の都市部に生きる子どもたちの姿を映す天才だと思っていたが、それだけでなくバカンス映画を撮る才能も有していたとは。

もちろん、この物語の核となる“孤独”という形のないものへの丁寧な扱い方も見逃せない部分だ。子供と適切な距離感を持つ両親と、時に喧嘩して時にふざけあうことのできる兄弟の存在、さらに休暇にはバカンスに連れて行ってもらえるという恵まれた環境下に生きるサム。彼が漠然と、死や孤独に対する恐怖という自身の境遇と正反対なものへ思いを巡らすことは、大人や子どもにかかわらず恵まれた環境に置かれた者がついつい忘れがちになってしまう、他者理解へつながる重要な思考であることは言うまでもない。

それでも対比的な境遇として描かれるテスや、妻に先立たれた老人のヒレでさえも、この映画の中では新たな孤独に苛まれることはない。人と関わり、そして人生を豊かにしていくことの意義は、何も哀しげな筋書きを用意しなくても充分に説くことができるということだ。それはラストシーンでも顕著に表れている。この手の少年の成長譚にはつきものの、仰々しい別れの場面は描かれず、あくまでも休暇の終わりとしてさらりと物語の幕切れがやってくる。それはつまり、サムとテスがこれから成長していく過程で何度でも再会することができるということを示唆しているかのようだ。

■久保田和馬

1989年生まれ。映画ライター/評論・研究。好きな映画監督はアラン・レネ、ロベール・ブレッソンなど。Twitter

■公開情報

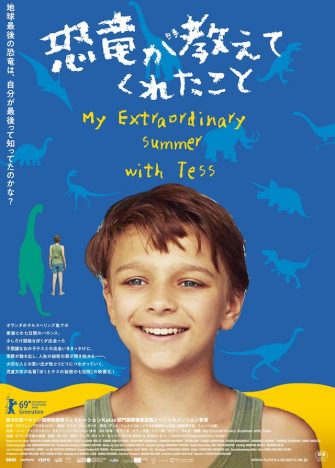

『恐竜が教えてくれたこと』

3月20日(金)より、シネスイッチ銀座ほか全国順次公開

監督:ステフェン・ワウテルロウト

脚本:ラウラ・ファンダイク

原作:アンナ・ウォルツ『ぼくとテスの秘密の七日間』(野坂悦子訳、フレーベル館)

出演:ソンニ・ファンウッテレン、ヨセフィーン・アレンセンほか

配給:彩プロ

後援:オランダ王国大使館

2019年/オランダ/オランダ語・ドイツ語/カラー/84分/英題:My Extraordinary Summer with Tess

(c)2019 BIND & Willink B.V./Ostlicht Filmproduktion GmbH