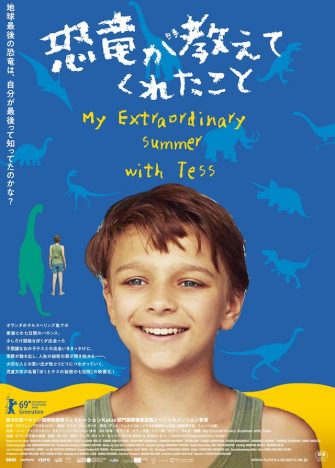

オランダ発の良質なバカンス映画『恐竜が教えてくれたこと』 “孤独”への丁寧なアプローチ

いわゆるバカンス映画の系譜を辿っていけば、エリック・ロメールやジャック・ロジエ、最近ではギヨーム・ブラックといった作家の名前が頭をよぎる。そのいずれもが、日常からは隔絶された、“観光地”というある種特別な空気感の中で繰り広げられる思いも寄らない出来事の数々と、比較的温暖な気候が醸し出す優雅さやロケーションに至るまでもが、映画の主要な登場人物としての役割を果たしており、そこに限られた時間という制約が加わることでより一層の多幸感を生み出すのだ。

そうして捉えると、このオランダから届けられた『恐竜が教えてくれたこと』という映画もまた、紛れもなくバカンス映画というジャンルに含むべき1本であることは間違いない。テルスへリング島、オランダの北部に位置する西フリースランド諸島のひとつで、500年以上も前に建てられた灯台が見下ろす美しい観光地を舞台に、そこを家族で訪れた11歳の少年サムが現地で出会ったテスという少女の父親探しの計画に巻き込まれていく。さながらトニー・ガトリフの傑作『僕のスウィング』を想起させる、ひと夏の“小さな恋のメロディ”でありつつも、そこに“死”と“孤独”、“家族”や大切な人たちとの“思い出”といった少年の成長を促す要素が織り交ぜられている、バカンス映画であり児童映画であるわけだ。それだけでも充分すぎるほどの贅沢感がある。

本作の原作は日本でも翻訳されているアンナ・ウォルツの児童文学『ぼくとテスの秘密の七日間』。実に丁寧に原作の持つ空気感やテーマ性を汲み取って映像化されていることが見受けられるが、それが満遍なく、メガホンを取ったステフェン・ワウテルロウトという注目すべき映像作家が、これまでの作品で構築してきた作家性に一寸違わず合致しているのだから驚きだ。このワウテルロウト監督は、2007年にユトレヒトの芸術学校を卒業し、CMや短編などを手掛けてきた人物であり、本作が初の長編監督作品となる。

彼が卒業制作で手掛けた『Los(原題)』では、幼い弟の子守を任された2人のティーンエイジャーが、子守そっちのけで自分たちが抱える思春期特有の悩みにぶつかりながらも、幼い弟が自由を享受しながら成長する姿に直面する様子が対比的に描かれた。そして13年のテレビ映画『Anything Goes(英題)』では親からの期待の中で自分の願いを叶えながらも、やがて両親の問題に巻き込まれてしまう少年の物語が、学校でのプレゼンテーションの形式で描かれ、新たな友情の誕生をもって帰結する。また2015年の『King's Day(英題)』ではオランダの国民的行事である国王の日のマーケット会場を舞台に、父親から過度な期待をかけられた少年たちが出会い、音楽を通じて解放されていく姿が活写された。