菊地成孔の映画関税撤廃 第7回

菊地成孔の『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』評:<35ミリフィルムを使って70年代を再現した系>映画。の最高傑作としても全く異論はない。誠実で奇跡的な傑作

「史実の映画化」の弱度

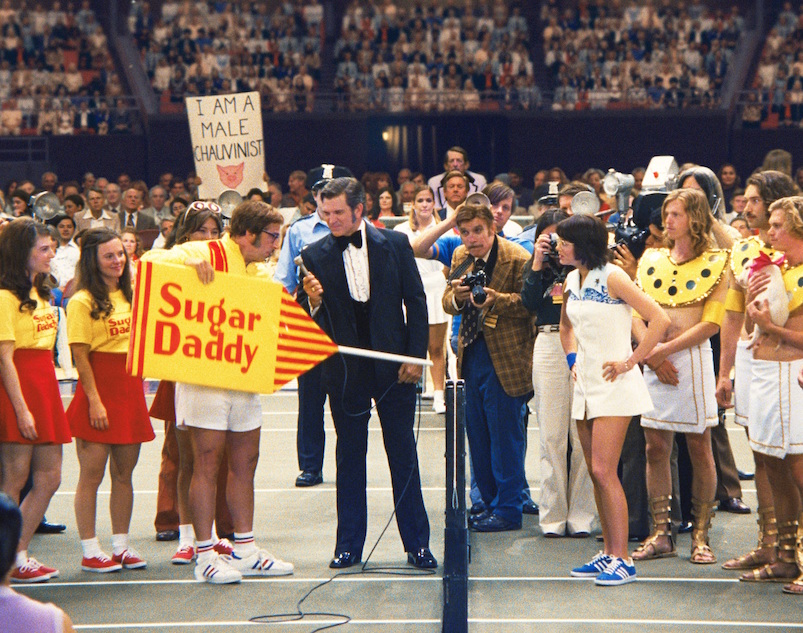

本作は「擬似70年代映画」であると同時に「擬似70年代ドキュメンタリー映画」である。

「史実系」も花盛りで、近作でも『フロスト×ニクソン』だ、ニキ・ラウダを描いた『ラッシュ/プライドと友情』だ、あるいは意外とフレンチポップスに多く、厳密には6~80年代を貫通しているとはいえ、クロード・フランソワを描いた『最後のマイ・ウェイ』、ダリダを描いた『ダリダ~あまい囁き~』、マイルス・デイヴィスの70年代を描いた天下の珍品『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス 空白の5年間』だと、こちらも掃いて捨てるほどある。ありすぎてパッと思い出せないほどである。

しかし、こうした作品群と本作が明らかに一線を画しているのは、本作が、ややもすれば「史実系」が持つ「これが事実なんだから仕方ないでしょうマイナス」というか、資料性に基づきながらも、遺族や関係者が残っていることで、重要なこの部分は描けない、といった引き算の抑圧や不全を、登場人物のほぼ全てが存命中(主人公の一人、リッグスは95年に死去)であるに関わらず、全く感じさせないこと、そして、「史実系」の根本的な弱点と評価する事もできる「ある時代の史実を通して、現代を逆照射する」「アメリカが反省する」といった、テーマ性を積極的に打ち出すことの放棄(「それが史実なのだから、それを淡々と描くことが最も誠実で豊か」といった、守備系の美学傾向による弱火化)を、逆転的に、そして熱烈に突破していることである。

熱烈さよ。70年代を蘇らせろ

おそらく整形も施しているだろうし、下手すると身長も伸ばしたのではないかと思わせるほど、レズビアン(当時は未自覚)であるテニスの名選手ビリー・ジーン・キングそっくり似せた、エマ・ストーンの圧倒的な肉体改造への執念と、絶対に間違い無く上前歯二本という、顔相の要である部分を惜しげもなく差し歯に差し替えることで、本人と見分けがつかないぐらいに顔を変え、むしろ「あれ? 本当の彼の顔ってどんなだったけ?」とまで思わせるスティーヴ・カレルの、もはや「デニーロや松田優作メソッドの後継者」とも言うべき、徹底した整形と肉体改造は、本編最後に出てくるボビー・リッグスの写真が、劇中のスティーヴ・カレルと全く見分けがつかない事によって、我々を慄然とさせる。

こうした主演2人の熱烈さが、「実話もの」で弱腰になりがちな、強いテーマ性。即ち「当時勃興中だったウーマン・リブ運動(「リブ」は言うまでもなく「リベレーション(自由化)」の略語)」の実像を、フルスイングのスマッシュヒットのように描いている。

「第二の公民権運動」とまで言われ、フェミニズムやジェンダー概念の源流になったたウーマンリブ運動が、合衆国という父系男根的社会のポテンツを完膚なきまで折りかける。ボビー・リッグスは、そのストッパーとなるべく立ち上がり、ここに「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」すなわち、世紀のミクストマッチが開催される運びとなる。

そして、現在でもまだ複雑に絡み合ったままになっている、ウーマンリブ/フェミニズム/LGBT/ミートゥといった問題系のクラスタリングを、鋼鉄の意思と、天然の強みで、一個人的にほぼほぼ解決してしまったビリー・ジーン・キングの人生を描くこと、中でも我々に、ウーマンリブの激烈な戦闘が、いかに激戦化しなければならなかったか? という状況と戦況を余すところなく拾うことで、現在ネットの中で、エセ同和よろしく、エセLGBT、エセミートゥレヴェルで甘え腐りきっている、我が国の安っぽくチンケな被差別意識を、当時の合衆国が世界に誇ったマッチョのポテンツ以上に叩き折り切るだろう。

冒頭に反復してもう一度書くが、本作でのエマ・ストーンの相貌は、明らかにジョディ・フォスターのそれであり、しかし、ジョディ・フォスターには、身長と鋼の肉体がなかった。そしてビリー・ジーン・キングはジョディ・フォスターには似ても似つかないのである。この、三つ巴の偶発的な憑依の連鎖が、映画的な奇跡の一つとして筆者の魂を揺さぶった。そして

本作の、物語の凄み

は、単なる勧善懲悪ではないことである。ここまで読んだ読者も、下手したら作品を鑑おえた観客も、ボビー・リッグスが、ガチンコの男性至上主義者=女性差別主義者で、アンチ・ウーマンリブのストッパーとしてビリー・ジーン・キングに立ちふさがった、と図式的に思い込むかもしれない。そして、不屈でありながら天才であるビリー・ジーン・キングに、完膚なきまでに負け、それが合衆国のマッチョ野郎共のポテンツを減し折り、まだ少数派だったウーマンリブ運動の支持者たちが溜飲を下げ、旧世代の男性至上主義者はガックシ。ということであったとしたら、この映画の輝きは、おそらく半分に満たない。