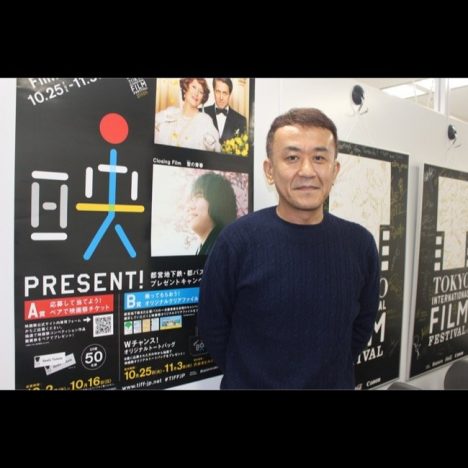

深田晃司監督が語る『淵に立つ』の海外展開、そして日本映画界への提言「現場に理解のある制度を」

第69回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞に輝いた映画『淵に立つ』のBlu-ray&DVDが5月3日にリリースされる。本作は、郊外で小さな金属加工工場を営む、夫・利雄、妻・章江、10歳の娘・蛍の平凡な3人家族・鈴岡家のもとに、ある日、利雄の旧い知人で元服役囚の八坂が現れたことにより、鈴岡家の平穏な生活が崩壊へと向かっていく模様を描いた人間ドラマだ。浅野忠信、古舘寛治、筒井真理子らキャスト陣による圧倒的な演技や、『歓待』『ほとりの朔子』『さようなら』などで国内外の映画祭で評価されてきた深田晃司監督の新境地とも言えるストーリーテリングにより、異例のロングランヒットを記録した。リアルサウンド映画部では、Blu-ray&DVDのリリース決定にあわせて、メガホンを取った深田監督にインタビューを行った。国内外での興行や各国の映画祭を振り返りつつ、本作で深田監督が描こうとしたテーマの背景から日本の映画界が抱える問題点まで、じっくりと語ってもらった。

「フランスでは観念的・哲学的な質問をされた」

――劇場公開が一通り終わりましたが、観客の方々の反応などはいかがでしたか?

深田晃司(以下、深田):僕はよく「100人の人が見たら、100通りの見え方がする映画を作りたい」と言っているのですが、『淵に立つ』もそのとおり、いろいろと見方が分かれた作品になりました。特にラストシーンに関しては「モヤモヤする」とおっしゃる方が多かった印象で、あのラストにものすごい絶望を感じる人もいれば、希望を感じる人もいました。観ている方の想像力を刺激しようとすると、ややもすれば思わせぶりだと批判が起きたりすることもありますが、それを差っ引いても、見え方が分かれた方がいいと思っているので、僕としてはやってよかったなと思っています。

ーーある視点部門の審査員賞を受賞したカンヌ国際映画祭をはじめ、アジアフィルムアワードやロッテルダム国際映画祭など、各国の映画祭での上映はもちろん、海外では一般公開されましたが、日本と海外での反応の違いはありましたか?

深田:ベースは同じだと思うのですが、海外では、社会的・宗教的な部分への着眼が多く、日本ではされなかったような質問を受けたことが印象に残っています。フランスで面白いなと思ったのは、非常に観念的・哲学的な質問をされたことです。

ーー例えばどのような?

深田:フランス現地のラジオに出演したとき、パーソナリティーの方から一番最初に「無限大についてどう思いますか? それを映画でどう表現しましたか?」と聞かれたんです。他にも「映画を観て、ショーペンハウアーの哲学を思い出しました」とか。それに対して僕は「ショーペンハウアーってどんな哲学だっけ……」と慌てながら答えたり(笑)。あとは、映画を観たフランスの観客の方から、「登場人物に沈黙が多いですが、私は日本人の沈黙によるコミュニケーションは、戦後の日本人の中国や韓国など近隣諸国への態度や接し方に通じるものがあると感じました」という意見もいただきました。そのような感想は日本だとなかなか聞くことができないものなので、とても貴重でしたね。

ーー今回の作品は10年前から構想があったそうですが、その当時から“家族”や“暴力”や“信仰”といったテーマを描こうと考えていたのでしょうか?

深田:宗教性な部分は脚本を練り上げていく中であとから考えたことですが、A4の紙数枚からスタートした2006年当時、一番描きたかったのは“暴力”でした。交通事故、犯罪、自然災害などもそうですが、いきなり理不尽に理由なく日常を破壊してしまう“暴力”を描きたかったんです。日常は常にそのような暴力にさらされているということを、物語の構造を通して表現したいというのが最初の発想で、前半は日常を描いて、それを断ち切るように突然暴力が起きて、後半は暴力が起きてしまった後に残された人たちの物語にしようと。そこから浅野さん演じる八坂のキャラクターが生まれました。

ーー八坂の終始不気味な感じはとても印象的でした。

深田:浅野さんとはかなり長い時間、八坂について話し合いました。最初、この役をお願いしたときに、取りあえず会いましょうということになって、そのまま3時間ぐらい話をしたんです。浅野さんが八坂役に決まってからも、ときには浅野さんから突然「今日これから会えますか?」と連絡をいただき、浅野さんの事務所で延々と役について話したりもしましたね。結果的にそれは楽しい時間で、浅野さんとはうまくコラボレーションができたと思っています。浅野さんは毎回自ら衣装を提案するらしく、今回もご自身でイラストを描いて、白いシャツと赤いTシャツという衣装プランを提案してくれました。それを見たときに、赤色はいろいろと使えるんじゃないかと思って、八坂のテーマカラーを赤にしようと決めたんです。映画の後半になると浅野さんは出てこなくなりますが、演出的には常に八坂の雰囲気は残さないといけなかったので、八坂のテーマカラーである赤を、彼が最も暴力的に見える瞬間にお客さんに届けることができれば、あとは赤色をいろいろなところに散りばめておくだけで、なんとなくと嫌な感じが残るんじゃないかなと。それはお客さんの反応を見てみても、思った以上にうまくいったなと感じています。

ーー宗教的な部分は当初の構想ではなかったということですが、どのような経緯で物語に組み込むことになったのでしょう。

深田:僕自身は信仰は持っておらず無神論者なのですが、宗教にはとても関心があります。宗教は人類の最も巨大な営みだと思うので、人間の営みを描こうとしたら当然信仰は大きなモチーフになってくる。もちろん“罪と罰”というテーマに対しても信仰は影響はしてくるのですが、それよりも描きたかった今回の映画の一番重要なモチーフは、“人間の孤独”。そもそも人間は生まれながらにして孤独だけど、孤独なままひとりでは生きていけないから、家族や宗教という共同体に属することで、孤独であることを忘れながら生きている。特に、信仰はものすごく強力で、信仰を持っている時点で隣に神がいるわけで、自分ひとりではないと言える。宗教は孤独を忘れさせるものすごい強力な装置なんです。でも残念ながら、信仰や共同体は個人を抑圧してきた面もあるので、近代以降の発展とともに、そのような共同体の影響力はだんだん弱くなっていく。そうすると、問題として残るのは、そもそも人は生まれついて孤独であるということで、結局一人ひとりがそれぞれの孤独と向き合わなければいけなくなる。僕はそれが現代社会だと思っていて、そのモチーフをより正確に描写するために、突然の暴力に見舞われる家族の母親・章江に信仰を持たせて2時間かけて剥ぎ取ることで、その奥にある普遍的な人間の孤独を描きたかったんです。

ーーそれは監督の過去の作品を振り返ってみても、共通する部分があるかもしれません。

深田:それが僕の作品のモチーフであるとともに、世界観の一部でもあるので、否が応でも出てきてしまうんでしょうね。逆にそういったものが出てこなかったら、自分にとっては嘘くさく感じてしまうかもしれません。