カンヌ国際映画祭「ある視点」監督賞受賞作

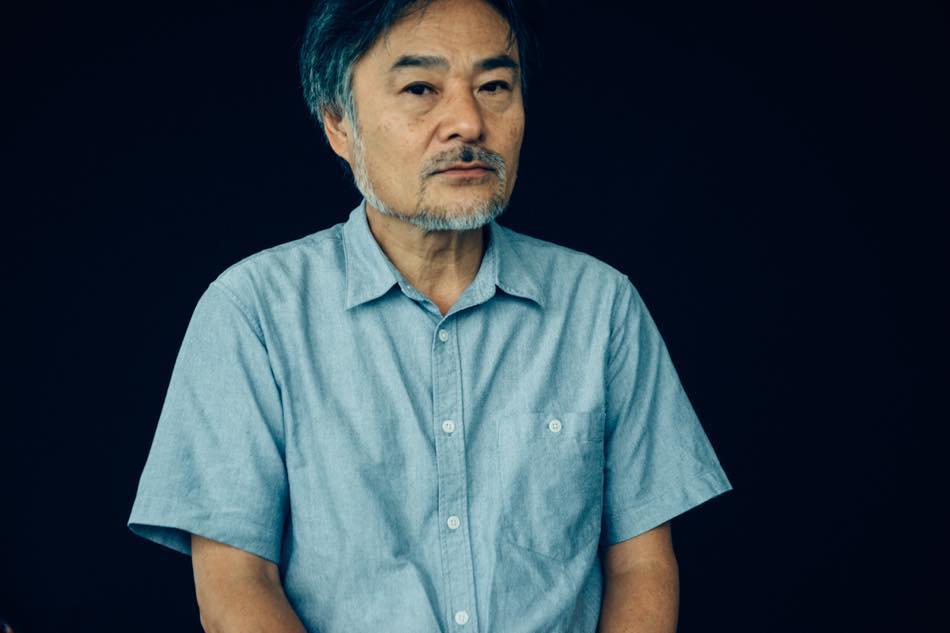

黒沢清、『岸辺の旅』インタビュー ジャンル映画から解放された、新境地を語る

「『岸辺の旅』はジャンルから解放された作品」

——これまでの作品との違いで自分が最も興味深かったのは、黒沢作品における役者の存在感でした。過去の作品においては、もちろん大変素晴らしい役者の方々が出演されてきたわけですが、どこか、役者が作品の一つの部品のような印象があったんですね。でも、浅野忠信さんは今回が初めての黒沢作品ではないですが、『岸辺の旅』では浅野さんも深津絵里さんも、これまでになく自然に、自律性をもってスクリーンの中に存在していて、それに驚かされました。

黒沢:そこに関して自分で何か特別なことを意識した記憶はないのですが、そう指摘されて思い当たることがあるとしたら、この作品がジャンルから解放された作品だったからだと思います。やっぱり僕は、ホラー映画を撮る時はホラー映画の型のようなものを、サスペンス映画を撮る時はサスペンス映画の型のようなものを、どうしても最初に意識してしまうんですね。「悪いけど、この型に合わせてほしい」と。それがちょっとでも合わないと、全部が崩れてしまう。だから、俳優の方にはなるべくそれに合わせてもらうようにお願いしてきました。でも、今回の『岸辺の旅』は特にジャンルのない話なので、俳優の方が自分で考えてカメラの前で自由に演技をされている部分についても、僕が何の抵抗もなく受け入れることができたからだと思います。

——『トウキョウソナタ』(2008年)や『ニンゲン合格』(1998年)も、ある意味ではノンジャンルと言えるような作品でしたよね? それらの作品との違いはどこにあったのでしょう?

黒沢:そうですね。そうやって、時々はノンジャンルの作品を撮って、ちょっとホッとしたいという気持ちがあるんですよね。その中でも、今回は特にうまくいったんじゃないでしょうか。今回は主演の2人が最初から最後まで出ずっぱりで、それだけ演技をするという意味でも2人にとって集中できる下地ができていたからかもしれません。何よりも、浅野さんと深津さんの演技が素晴らしかった。それに尽きると思います。

——傍目からは、ある時期までの黒沢監督はオリジナル脚本に非常にこだわっているように見えました。でも、最近は原作ものが続いてますよね。

黒沢:『トウキョウソナタ』から『贖罪』(2011年)まで、制作期間でいうと約5年間、ほとんど作品が撮れない時期がありました。いろいろと企画を進めてはいたんですけど、どれもうまく実現までたどり着かなかった。『贖罪』を撮ったことで「あぁ、こいつは原作ものもやるんだな」って思ってもらえたのか、それからようやく、原作の映画化の話がいくつか来るようになりました。自分としては、正直言っておもしろきゃなんでもいいんですよ。ただ、小説を読んで「これは映画にしたらおもしろそうだ」というものにあまり出会えてこなかった。というよりも、そんなにマメに小説を読んでこなかった(笑)。映画のネタを考えるために小説を一生懸命読み漁るよりは、自分で話を考える方が手っ取り早いやとずっと思ってきたんです。だから、オリジナルにこだわってきたというよりは、それが自分にとっては自然なことだっただけです。

——映画監督が、必ずしも読書家とは限りませんからね(笑)。

黒沢:はい。僕はまったく読書家じゃないので。むしろ、つまらない小説を読むのは苦痛で。映画だったら寝ているうちに終わるのに、小説は自分で読み続けなくては終わらない。それを考えただけでゾッとしますね(笑)。

——自分は今回の『岸辺の旅』を観て、これは黒沢監督が脚本を書いた『回路』(2000年)の続編のような作品だと思ったんです。『回路』が「人間はいつでもあっちの世界に消えてしまう可能性があるんだ」ということを描いた作品だとしたら、今回の『岸辺の旅』は「人間はいつでもあっちの世界からふっと戻ってくる可能性があるんだ」ということを描いた作品のような気がしていて。

黒沢:はい(笑)。

——もちろん作品のテイストはかなり異なりますが、そういう意味でも、原作ものでありながら、『岸辺の旅』はどこからどう観ても極めて黒沢監督的な作品だなって思ったんです。

黒沢:いや、間違いなく、『回路』があったから今回の作品があったとも思いますし、『回路』だけでなく、いわゆるホラー映画というジャンルでこれまで自分がやってきたこと、生身の俳優を使って死者、幽霊をいろんなかたちで表現してきたからこそ、この原作を読んだ時に、何のためらいもなく「これはいける」と思うことができたんだと思います。多分、ホラー映画を作ったことがなかったら、この原作をどう映像化していいのかわからなかったと思いますね。幽霊がごく当たり前にそこにいるって、どういうことなんだって。「半透明にするのか?」だとか、「足はあるのか?」だとか、バカなことに引っかかってなかなか進めなかったんじゃないかって。普通の俳優が普通に演じていて、それで十分通じるということを、確信を持って描くことができたのは、これまでのホラー作品での経験があったからできたわけです。