Cö shu Nie×Kaz Skellingtonが問う、情報社会における意思の在処 MV構築から“ファンクの体得”まで

「音楽もコミュニケーションも一方通行なものではない」(中村)

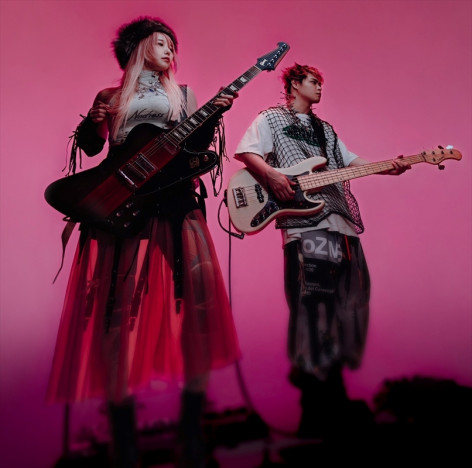

ーーアバターになりきってるとはいえ、踊ってるシーンもベースを弾いてるシーンも、ここまでナチュラルなお二人が写ってるMVは珍しい気がしました。

中村:そうなんですよ。すごく素ですよね。

Kaz:ミスをしてNGが出た瞬間の表情とかも使ったんですよ。

中村:そういうのがむしろいいんだろうなって。今までのMVは映像作品としてすごく美しく撮ってもらっていた分、自分のキャラクターとしての色をもっと色濃く表現したいという想いがあったんですよね。「妖精みたい」って言われることも多々あって。それもよかったけど、今はもっと生身の人間として前に出ていきたいタイミングなので、そこをMVで活かしてもらえて嬉しかったです。

ーー例えば『Flos Ex Machina』(2022年)ってかなり歌の可能性と向き合ったアルバムだったと思うんですけど、そうやってご自身のパーソナリティを前面的に表現していきたい感覚なんでしょうか。

中村:そうですね。さっき「ストンと手元に落ちてきた」と言ってくださったじゃないですか。その感覚が欲しいし、相手にとってもそういう存在でありたい。誰かの側にいられたらいいなって思うけど、私ってそういう存在ではないのかなって思ったりしていたので。けど実際は親しみやすい一面も、私にはあると思うんですよ(笑)。

Kaz:よく喋るもんね。

中村:うん。もともと言葉の表現がずっと苦手で、言ってしまえば歌詞のない曲にしたいと思ってた時もあったくらいなんですけど、今はその殻を破っているのかもしれないです。言葉を紡ぐ者として、自分がどういう生き方をしているかは聴き手にすごく影響することなんだって感じるし、だからこそ以前はそれがないフラットな状態で聴いてほしかったんですけど、結局音楽は自分を映す鏡なので、自分自身をもっとオープンにしていっていいんじゃないかなっていう気持ちに変わったのが今ですね。

ーーそうやって変われた要因は何だったんですか。

中村:海外でライブを行ったのが大きいと思います。高いチケットを買ってわざわざ来てくれる、信じてくれる人たちが世界にこんなにもいるんだって、海の向こうまで届いている実感を得られたこと。抱えられる大きさには限界があるから、自分の周りだけを大事にしようってよく思っていたんですけど、その視野が広くなった感じがしました。よりオープンになったし、自分の人生や経験をテーマにしながら、表に出ていくような表現が増えていると思います。

ーーかつてのCö shu Nieには“閉じていることの美しさ”があったと思うんですけど、今はそれが開けてきているわけですよね。でも時には殻に閉じこもったり、孤独に寄り添うことで、同じ境遇の人と繋がっていくような感覚もちゃんとある。「no future」以降の曲ではそのメッセージがよりわかりやすく、優しくなっている感じがします。

中村:きっと閉じたい時には閉じると思うんですよね。開きたい時に開けばいいし。本来もっと自由でよかったし、「こうしなきゃいけない」って決めつける必要はなかったんだと気づき始めたんです。

Kaz:それも多面性だもんね。

中村:そうだね。人にはもっといろんな面があっていいというか。音楽もコミュニケーションも一方通行なものではないじゃないですか。そういう感じで自由にやれればいいんじゃないかなって思います。

ーー反骨心から閉じるように音楽を書いていた時期も、閉じること自体を主張したかったわけではなく、「もっと自由でいいはずじゃん」ということを体現したかったわけで。そういう意味ではCö shu Nieのスタンスとしては全くブレずにやれているわけですよね。

中村:本当にそう思います。ブレてる感じは全くしてないです。

潜在意識への問いかけにはSFやミステリーホラーからの影響も

ーー先ほどAIが人間に成り代わるという話も出ましたけど、クリエイターとしてはそこにどう向き合っているんでしょうか。

Kaz:動画生成AIの「Sora(ソラ)」とか、クオリティ高すぎて「将来的には映像系の仕事も減るのかな」って思うことも正直あって。なくなってる人もすでにいるし。そもそもですけど、単純作業とか人間がめんどくさいと思うような作業を機械に任せて、僕らが音楽を作ったりとかクリエイティブなことをするはずだったじゃないですか。

中村:でも実際は逆やねんな。

Kaz:そう、いつの間にかAIが音楽を作ったり、絵を描いたりしていて、人間側は今まで通り仕事や単純作業をしている面もあるわけで。“深淵を覗くと、実は向こうからも覗かれてる”っていうのはそういう意味もあるのかなと。

中村:人って人に対して共感するから、誰が言ったのかが大事だとすれば、すぐに完全に成り代わられることはない気がする。でも、人間が仕事で作っているものと全く同じものをAIが作れるんだったら、役割としては余裕で成り代わられますよね。私に作曲依頼してくれる人が、AIに依頼するようになるじゃないですか。今でも私たちの曲をリファレンスにしながら、他の人に頼むというケースはよくあるわけで、「私みたいな曲にしたいだけ」なら、別に私じゃなくていい。そうなっていくとAIでいいやんってなる可能性はありますよね。

松本:扱う技術は必要ですが、ボーカロイドや打ち込みの進化もすごいので、システムとして素敵なものだと思いつつも、それを使う人が“すでにあるものに近づけていく”みたいな考え方に寄りすぎちゃうと境目がなくなっていく気はしていて。そう考えると恐ろしいなと思います。

Kaz:そうなってくると、人間としての倫理観の基準を一人ひとりが持っておくのが大事じゃないかと思うんです。倫理観自体も時代によって変わるし、善悪では隔てられないからこそ、物事を判断できる軸をちゃんと自分の中に備えておくというか。

ーー「Artificial Vampire」を聴きながら、まさにそのことについて考えていたんです。“自己愛の復活”というテーマに連ねるには、異色な曲だなと最初は思っていたんですけど、人間らしさが脅かされていくと、結局は自分がどんな生き方をすれば楽しいのか、そのためには何を選択するのかっていう思考に帰結するじゃないですか。己の意志や倫理観にまで想いを馳せるということは、やっぱりこの曲は自己愛についての歌であり、次のアルバムに欠かせない曲なんだと理解できたんですよね。

中村:素敵なリスナーとしてのコメントをもらえて嬉しいです。それ、YouTubeのコメント欄にぜひ書き込んでください!

松本:そこに辿り着いてくれるのが嬉しいし、一番いい解釈な気がします。

ーーあるいは、社会やシステムに盲目になっているから起きる争いっていうのもある気がしていて。SNS上での誹謗中傷とかに対しても問題提起している曲になったと思うんです。

Kaz:それで言うと映画『マトリックス』が近い例な気がしていて。主題歌がRage Against The Machineの「Wake Up」じゃないですか。「お前ら起きろ」「目を覚まして世の中で起きてることをちゃんと見るんだ」と歌い、公民権運動とか人権解放運動のリーダーたちが殺害されたのはなぜなんだっていうところにまで踏み込んでる曲だと思うんですけど、『マトリックス』って実際にレイジの「Wake Up」を聴きながら脚本が書かれたという逸話が残ってるんですよ(諸説あり)。「Artificial Vampire」に対しても“目を覚ませ”という意識で、『マトリックス』の世界観をイメージしながらMVを撮っていたところもありました。

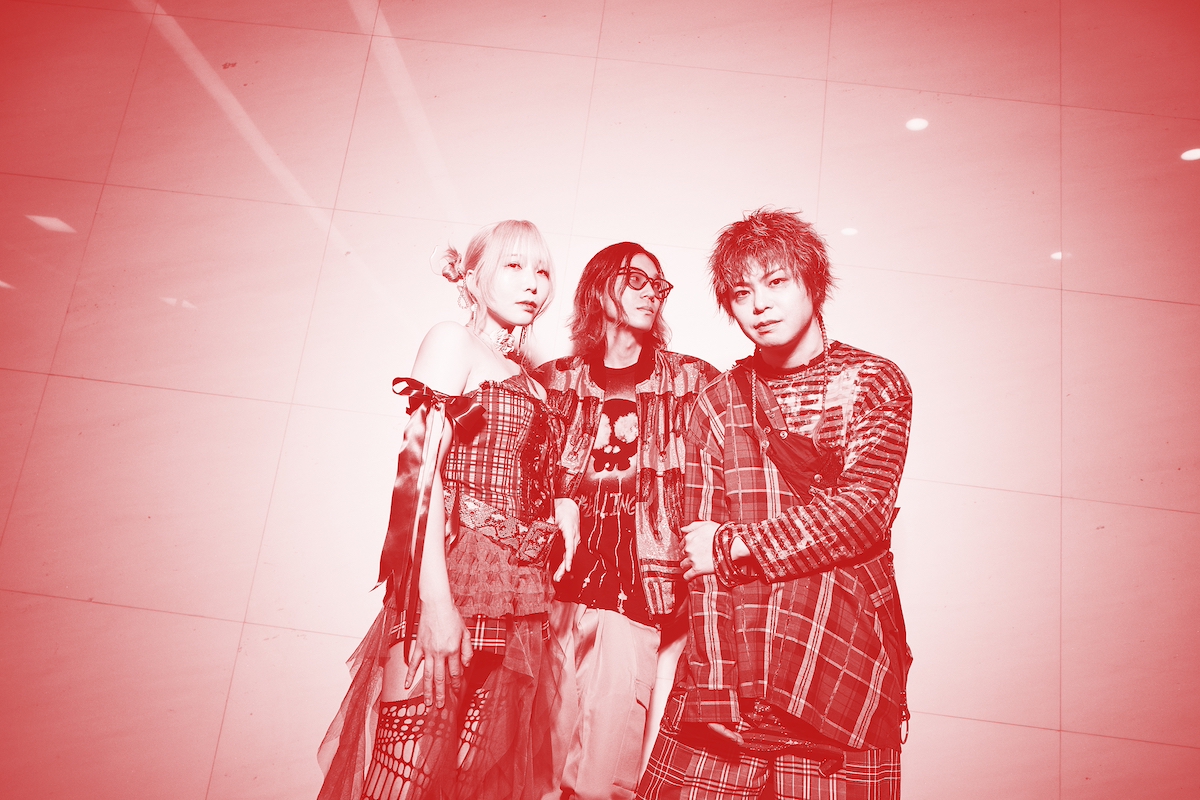

中村:私もSFとかミステリーホラーが好きでよく観るんですけど、曲を書いている時点からそういうSFに近い感覚がありました。AIの表現方法って幅広くあるけど、共通してるのは自我がないってことなんですよね。自我がないからこそどんどん吸収して成長していく。人間との違いって意思があるかどうかなのかなと。とはいえ信号で動いてるのは一緒だし、意思がどこに宿っているのかもわからない。「じゃあ意思って一体何?」ということを考えながら作りましたね。“Artificial Vampire”をキャラクター化していく上でもSFからの着想は大きくて。“Artificial Vampire”って一体だけの固有名詞じゃなくて、集合体の総称なんですよ。しゅんすのアバターも私のアバターも、どっちも“Artificial Vampire”の一部なんです。

Kaz:“Artificial Vampire”というシステムみたいな。

中村:その中で、使う人に一番合うビジュアルをしていたり、いいことを言ってくれるアバターが選ばれているっていうだけで。“Artificial Vampire”自体はみんなのスマホの中にも、どこにでもいるものだよっていう感覚です。

ーーまさに80年代SF的な発想ですよね。

中村:それが現実になってきていると思うので。すでに出尽くしてるやり方だって言われるかもしれないけど、今改めてやると面白いんじゃないかなって思いました。