『ソニックシンフォニー』まもなく日本上陸 主翼担う仲間将太×瀬上純×大谷智哉が語る、世界沸かすコンサートの最新形

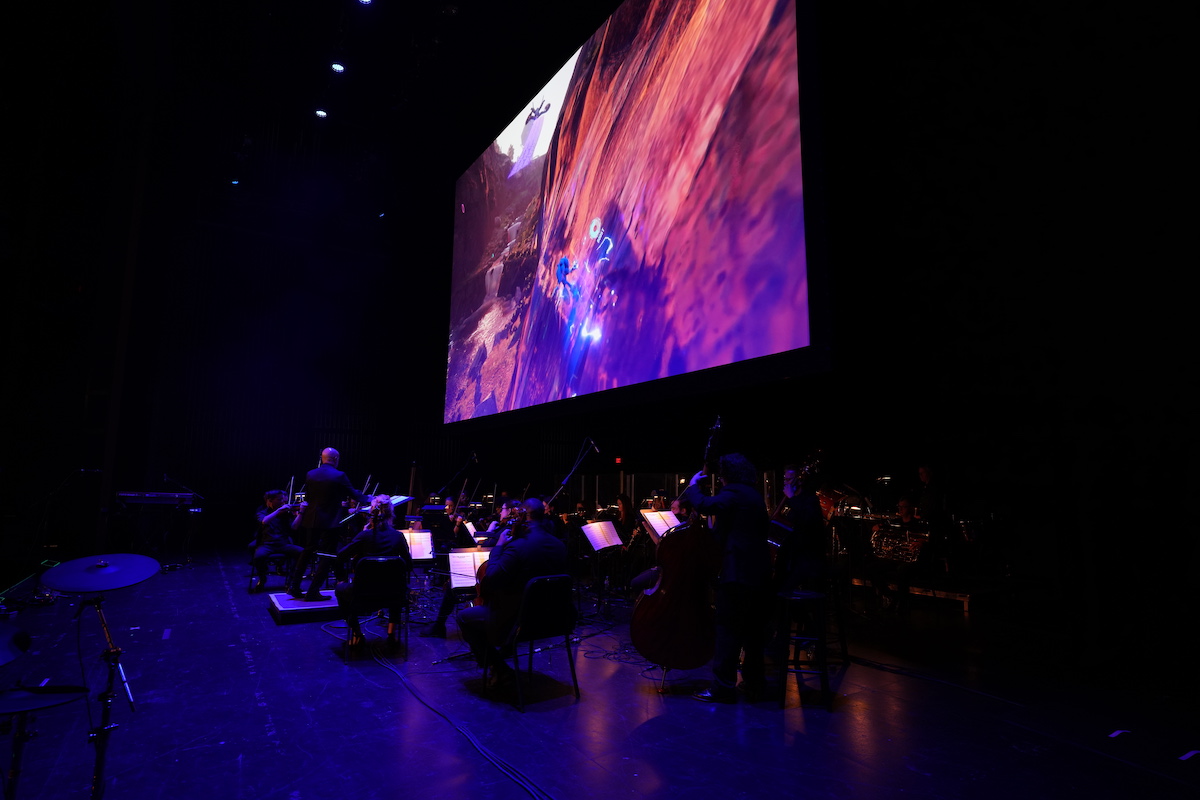

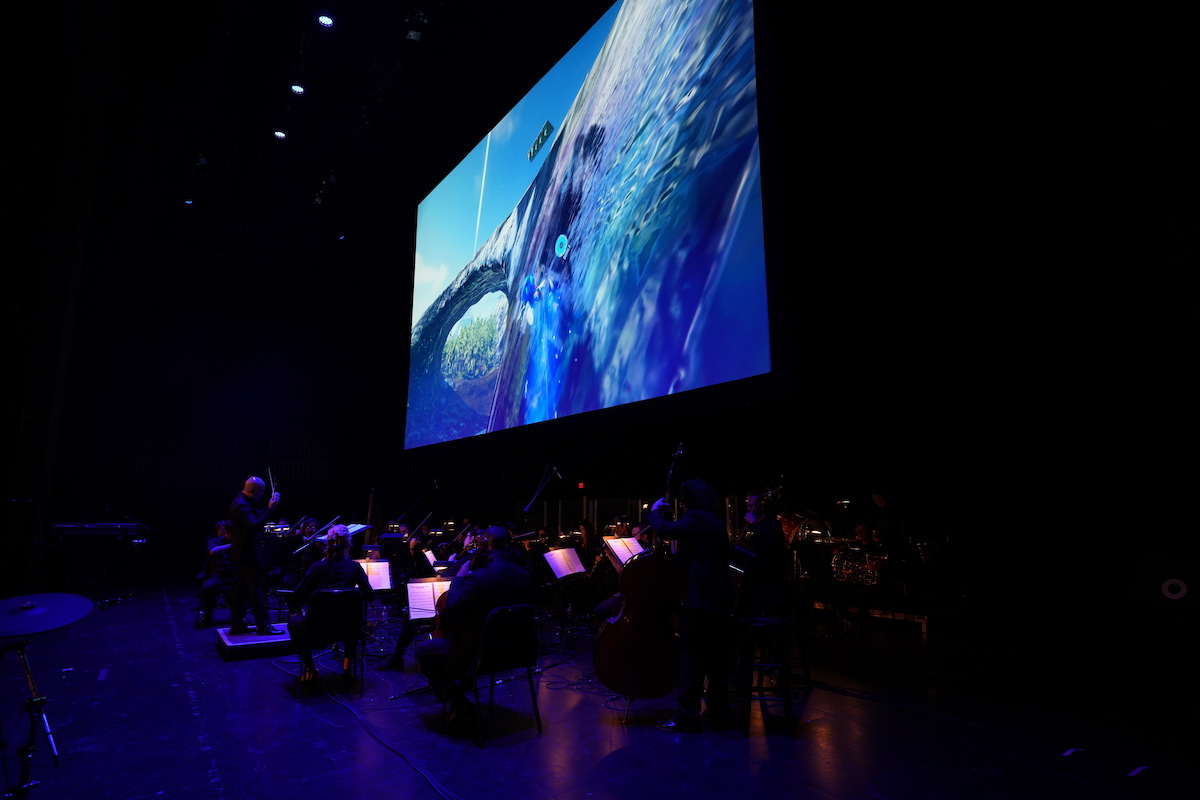

2月11日、LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて『Sonic Symphony World Tour』(以下、『ソニックシンフォニー』)の東京公演が開催される。本公演では、オーケストラとロックバンドが世界中で人気を誇るゲームシリーズ『ソニック』の名曲を奏で、オーディエンスはその圧倒的な世界観を体感することができる。ステージ上のバックスクリーンにはゲームのプレイ映像が展開され、シリーズのファンにとっては極めて贅沢な体験。日本公演は現在開催されているワールドツアーの一環として行われ、すでにロンドンやロサンゼルス、ボストン、シカゴなどで開催された公演はチケットソールドアウト。現在も世界各国を回っている。

この日本公演には、総合プロデューサー兼ギタリストの仲間将太、バンドのメンバーとしてエイドリアン・コーワン(Lead Vo)、ルイス・A・オチョア(Ba/Background Vo)、デレク・デュプイ(Key/Background Vo)、ブレイズ・コラード(Dr)といった辣腕が集結するほか、同シリーズの音楽においてメインコンポーザーを務める瀬上純と大谷智哉がゲストアーティストとして参加予定。オーケストラは東京フィルハーモニー交響楽団、指揮はこれまでもさまざまなジャンルで東京フィルとタッグを組んできた栗田博文が務める。

また、仲間氏はバークリー音楽大学在学中よりゲーム音楽とオーケストラ、そしてロックシンフォニーを追求しており、その道の第一人者と言って差し支えないだろう。2021年6月に配信されたソニック生誕30周年を祝ったオンラインライブ『Sonic 30th Anniversary Symphony』でも、同氏はプロデューサーとして参加している。今回、日本公演に先駆けて仲間氏、瀬上氏、大谷氏の3名に話を聞いた。(Yuki Kawasaki)

ソニック作品の歴史全体を旅する『ソニックシンフォニー』

――『ソニック』の音楽を語るうえで、シリーズを通して楽曲が増え続けるなか、やはりジャンルの溶け合い方が面白さのひとつかと思います。あらためて、皆さんの音楽的なルーツからお伺いできればと思います。

瀬上純(以下、瀬上):僕は中学生時代を海外で過ごしたこともあって、いわゆる洋楽が好きな少年でした。なかでもロックでしょうか。プレイヤーとして最初に触れた楽器は鍵盤だったんですが、その後ベースを経て、高校生の頃にギターを手にしました。自分の曲を聴いていただけるとわかると思うんですが、自分はギターから曲を作ることが多く、そういう方面にルーツがあります。『ソニック』シリーズにおいては、いわゆる洋楽ロックにカテゴライズされるようなヴォーカル曲を作る機会にも恵まれて、その中から自身のバンドとなるCrush 40の活動などにも繋がっています。やはり自分の根っこにあるのはバンドサウンドだと思いますね。

大谷智哉(以下、大谷):僕が中学生の頃は世のなかがバンドブームだったので、自分も漏れなく友達とバンドを組んでいました。ベースから始めて、最初はパンクロックが好きだったんですが、だんだんRed Hot Chili Peppersなどのミクスチャーバンドに惹かれるようになっていって。ファンクやソウル、ラップの要素が入っている音楽を聴くようになり、ミクスチャーロックのルーツになっているようなジャンルに興味が出てきて、Sly & the Family Stoneなどの70年代の音楽を掘っていったんです。それと同時に、バンドのオリジナル曲のデモを作るために宅録用の機材をいろいろ買い揃えていくなかでAKAIのサンプラーを手にし、レアグルーヴのレコードを買ってきて、それらの音源をサンプリングするとHIPHOPが作れるということもわかってきた。都内のクラブに遊びに行くようになりハウスやテクノ、ドラムンベースなどにも興味が出て、徐々にバンドからトラックメイキングに傾倒していきながら10代の終わり~20代前半を過ごしました。

仲間将太(以下、仲間):僕は、中学2年生以降はほとんど不登校だったんですけど、その頃に観たDeep Purpleのカバーバンドに衝撃を受けたことが音楽にハマるきっかけでした。そのあとすぐ母親に「ギターがほしい」と言ったら、昔バンドをやっていた叔父に頼んでくれて、ギターを1本もらい、そのギターを握った瞬間に「音楽で生きていく」と決めました。

高校には行かなかったので、当時はバイトとバンドばかりやっていましたね。ただ、その頃から“本物の音楽”はおそらくアメリカにあると思ってたんです。それに、住んでいた沖縄にはアメリカを身近に感じられることもあって、いつか渡米すると思い込んでいました。そんな時に、たまたま知り合いにシアトル南にあるピアスカレッジという短大の留学生課と繋がっている人がいて、ある日突然「お前もそろそろアメリカに行くか?」と誘われたんです。18歳だった僕が「行きたいけど、いつ?」と尋ねると、「5日後!」って返ってきて(笑)。そのままずっとアメリカに居着いて、今に至ります。最初はシアトルの短大を出て近くの四年生大学へ編入したんですけど、教授と喧嘩して辞めちゃったんですよね。

――そのあと世界的名門・バークリー音楽大学に入学されるんですよね。映画音楽作曲科に進まれたと伺いました。

仲間:みんな「すごい!」って言ってくれるんですけど、僕が受けた当時のバークリーは入試がなかったんですよ。ちょっと英語が喋れて、楽器が弾ければ入れたんです。入試制度が導入されたのは、僕が卒業した次の年ぐらいだったんじゃないかな。

本当は演奏科を専攻するつもりだったんです。やっぱり純粋なミュージシャンになりたかったから、演奏科に行きたかった。ただ、僕は編入生でしたから、すでに2年分のクレジットがあった関係で選択の幅が限定的だったんですね。そのなかで、いちばん映画音楽作曲科がより包括的に学べそうに見えました――とは言え、在学中は何もしなかったですけどね(笑)。不真面目な学生として全うしたと思います。

――仲間さんは当時からオーケストラとゲーム音楽、さらにはロックを交えたコンサートを開催されていたわけですから、今やシーンのパイオニアと言って差し支えないアーティストですよね。2021年に行われた『Sonic 30th Anniversary Symphony』も本当に素晴らしかったです。

瀬上:あのイベントが、今回の『ソニックシンフォニー』のワールドツアーの皮切りになっていることは確かです。このワールドツアーには、大谷と僕はあくまでゲストアーティストという立ち位置で参加しているのですが、根幹は仲間さんと彼のバンドが担ってくれています。『ソニック』シリーズにおける特定の音楽や作品にフォーカスするのではなく、メガドライブのタイトルからドリームキャスト時代、そして最新作に至るまで、シリーズの歴史全体を旅するような作りになっているのは、仲間さんのフィルターを通してショウ全体が構成されているからと言えると思います。

大谷:『Sonic 30th Anniversary Symphony』のあと、リアルイベントとしてワールドツアーをやるという話になった時、最初の段階ではオンラインの内容をリアルで再現するものだと思っていたんです。いつもレコーディングをしているメンバーを呼んで、大谷バンドとしてコンサートに出演するつもりでいました。ですが、話を詰めていくうちに、仲間さんのバンドを主体として、僕らはそこにゲストとして加わるという形になりました。オンラインのコンサートが発端ではあるんですが、そこが大きな違いですね。

――やはりプレイヤーとしては勝手が違うものなのでしょうか?

瀬上:自分がステージ上で演奏する時に、左右を見ると違うプレイヤーがいるっていうぐらいで、勝手は同じ。特に変わらないです。

大谷:そうですね。もちろん気心の知れたレコーディングメンバーでライブをやりたい気持ちはあるんですけど、ロンドンとロサンゼルスでのコンサートを終えたあとに、今回のこのフォーマットの面白さを実感できて。『ソニックシンフォニー』は、この形ゆえの楽しさをきちんと打ち出していったほうがいいんじゃないかと思い至りました。海外でやった時となるべく近い形で日本に持って帰りたいと思ったんです。

仲間:僕たち(バンド)がロンドンとロサンゼルスでおふたりと演奏した時に、新しい形ができてきた気がしたんです。シンプルに、めちゃくちゃ楽しかった(笑)。ライブが異常に盛り上がるんですよ。

僕らが共演するアーティストたちは、これまでにもさまざまなゲーム音楽のコンサートやイベントに出ているんですけど、「『ソニックシンフォニー』がいちばん盛り上がる」って言ってくれるんです。エンジニアですら「歓声がすごすぎてPAの音が何も聴こえない」とたまに言うぐらいで(笑)。