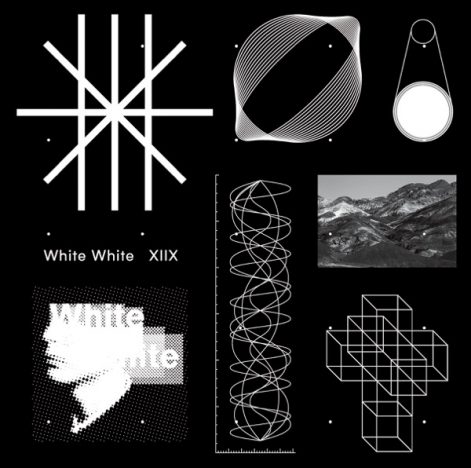

XIIX、3rdアルバム『XIIX』は決定打に 斎藤宏介と須藤優の知られざる一面が開花、バンドとして追求するポップミュージック

XIIXが3rdアルバム『XIIX』を7月26日にリリースした。XIIXとは、UNISON SQUARE GARDENのギター&ボーカルの斎藤宏介と、米津玄師、ゆず、aiko、sumikaら様々なアーティストのライブ/レコーディングに参加しているベーシストの須藤優によるバンド――なのだが、そういった説明はおそらく今後は不要になるだろうと思いながらこの原稿を書き始めている。「THE FIRST TAKE」出演時に披露した「まばたきの途中 feat. 橋本愛」やアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』エンディング主題歌の「アカシ」、そして「スプレー feat. SKY-HI & 谷中敦 (東京スカパラダイスオーケストラ)」と、シングルとしてリリースされてきた曲が軒並みキャッチーだったため、今作を入り口にXIIXの音楽世界に足を踏み入れた新規リスナーも少なくないだろうから、今回はプロフィールも書いておいた方がいいかもしれない。しかし何よりも、当初から「アルバム3作を費やしてバンドとしての自己紹介を終えたい」と計画していた彼らが、満を持して完成させたこのセルフタイトル作こそが、XIIXとは何者かを物語っている。技術と知識の習得に日々勤しむ音楽の職人でありながらも、“自分たちさえ満足できればいい”と閉鎖的にはならず、もちろん“どうせみんなには分からないから手を抜いたってバレないよね”と諦めたり驕ったりもせず、質の高いポップミュージックを志向してきたXIIXの活動がここに結実している。

かねてよりXIIXの音楽に対しては“色気がある”という印象を持っていた。UNISON SQUARE GARDENではスリーピースロックバンドのギター&ボーカルの極みと言うべきプレイに燃える斎藤が、XIIXではR&Bシンガーのような表情を見せ、日本語ヒップホップへの憧憬に基づきラップをし、作詞作曲もする。普段は凄腕ベーシストとして確かな技術を提供する立場の須藤が、XIIXではバンドのメンバーであることを楽しみ、トラックメイカーとしてもセンスを発揮し、ポップミュージックの可能性を追求している。“今まで知らなかった一面に触れてしまった!”と相手をハッとさせたのち、恍惚と罪悪感が入り混じったような、甘美な感情にさせる種類の魅力。仮にそれを色気と呼ぶとすれば、XIIXの音楽は1stアルバム『White White』の頃から色気を纏っていた。しかしこの色気は実は相対的な価値に基づくものではなく、そもそもXIIXという存在自体が多面的であり、2人が隠し持つ(あるいは将来発見する)ミステリーはきっとまだまだあるのだろうと思わせられる“読めなさ”こそが、このバンドの真に恐ろしく素晴らしい点だった。筆者と同じく、彼らの活動を追ううちにそう理解したリスナーは少なくないだろう。

『XIIX』はそのことをより多くの人に伝えるポテンシャルを持った、決定打的な作品だ。「魔法の鏡」を形作るクールかつ情熱的なテンション。BPMやリズムだけではなく言葉でも疾走感を演出、音のテクスチャーで立体的な質感を生む「月と蝶」のデザイン性の高さ。この軽やかさがかえって泣ける人生賛歌「スプレー feat. SKY-HI & 谷中敦 (東京スカパラダイスオーケストラ)」。“共に暮らしていた2人が一緒に食事をする最後の朝”というシーンの選択から、普遍性と独自性を兼ね備えたアレンジまで、センスに溢れているバラード「次の朝へ」。音楽へ向かう気持ちを棘のある植物に喩えているのは「ilaksa」(1stアルバム『White White』収録曲)と共通、歌詞のテーマに斎藤らしさを感じる「シトラス」。ロックとファンクのミクスチャー「あれ」がもたらす強烈なインパクト。音のレイヤーでドラマティックな展開を演出する「まばたきの途中 feat. 橋本愛」の端正な佇まい。「アカシ」の大胆なアレンジに見るトライアル。サビでギターがボーカルと同じラインをなぞったあと間奏に入るため、捉えようによっては超長尺のギターソロがある曲、あるいはボーカルとギターのデュエット曲と言える「正者の行進」。ドレミを使った歌詞とメロのトリックにしろ、セクションごとに表情を変える楽曲展開にしろ、アイデアがふんだんに詰まった「うらら」……。今作にはXIIXだからこその表現、他では聴けない音楽が確かに収められている。

『XIIX』を聴いて思ったのは、アルバム3作分の積み重ねは“XIIXは断じてサイドプロジェクトではない、自分たちの根幹にかかわる重大かつピュアなプロジェクトなのだ”とリスナーに理解させるために必要だったと同時に、斎藤と須藤がXIIXというバンドになるために必要だったのでは、ということ。ここで言うバンドとは、形態やサウンドではなくマインドの話。遡れば、XIIXの結成は2019年。UNISON SQUARE GARDENでの活動とは別軸で自分から生まれる音楽を形にしていた斎藤が、制作した曲を須藤に聴いてもらったり、アレンジしてもらったりしていたのがそもそものきっかけ。のちに須藤が、一歩下がったところから提案するのではなく対等な立場で関わりたいという気持ちから「バンドにしよう」と提案するも、斎藤は当初躊躇っていた(※1、2)――。そんなエピソードから鑑みるに、XIIXを結成するということは、斎藤と須藤が組んだからこその、しかし斎藤でも須藤でもないXIIXという生き物をこの世に生み出すことだと、2人は最初から理解していたはずだ。

それを踏まえてアルバムの話に戻したい。全曲リード級と言えるほど1曲1曲の強度が高く、カラーが確立されていること。全13曲がバラエティ豊かな内容であること。それぞれの曲が分離して存在しているのではなく、13曲分の時間をかけて1つのストーリーを描くアルバム作品としての美しさが演出されていること。この3点を全て高水準で叶えているという意味で『XIIX』は優れたアルバムだ。しかしそれは決して簡単なことではない。多彩かつ芯の通ったアウトプットは、楽曲、アルバムに対する明確なビジョンと的確なアプローチがなければ実現し得ないもの。つまり“斎藤宏介として/須藤優として持てるもの全てを捧げる”ではなく、“この曲はどこへ向かおうとしているか、何が必要で、自分はどのような形で能力を発揮すればいいかをXIIXとしての目を通して判断する”という思考、そして実践がこのアルバムを傑作にさせたのではないだろうか。