アメノイロ。、anewhite、Ochunism、クレナズム、なきごと……気鋭バンドが集結 『ロッキン・ライフ in ライブハウス』レポ

四番手でステージに上がったのは、クレナズム。ここで会場の雰囲気は大きく変わる。SEにMy Bloody Valentine「Only Shallow」が流れる中、萌映(Vo/Gt)とけんじろう(Gt)はフェンダーのJazzmasterを抱え、自分たちのルーツである音楽をここにぶちまかしにきた、と言わんばかりにステージに立つ。そして、初っ端から音で痛烈にそれを示すことになるのだった。最初に披露した「白い記憶」は1分以上イントロがある曲だが、ボーカルレスの部分でメンバーはステージ上で自在に身体を動かし、美しい轟音を会場内に満たしていく。けんじろうに至っては、その場に転げ回りながらギターをかき鳴らす場面も。クレナズムはシューゲイザーの系譜を辿りながらも、そこだけに留まらないバンドで、ある種のポップさを内包させているのも特徴のひとつである。「ラテラルアーク」や「ひとり残らず睨みつけて」では、そのような美しさもきっちりと見せつけながら、自分たちのライブを展開していく。それまでのバンドは青色の照明が印象的であることが多かったが、クレナズムの照明はオレンジが印象的に輝く。このライブイベントも終盤に迫っているのを示すかのようだった。新曲「積乱雲の下で」では夏ソングらしい爽やかな印象を魅せたかと思えば、最後は「青を見る」で再び、会場内にひずんだ轟音をぶちかましていく。ラスト1分のボーカルレスな部分では、白い照明が点滅していき、どこまでも幻想的にステージの景色を作り出していくのだった。

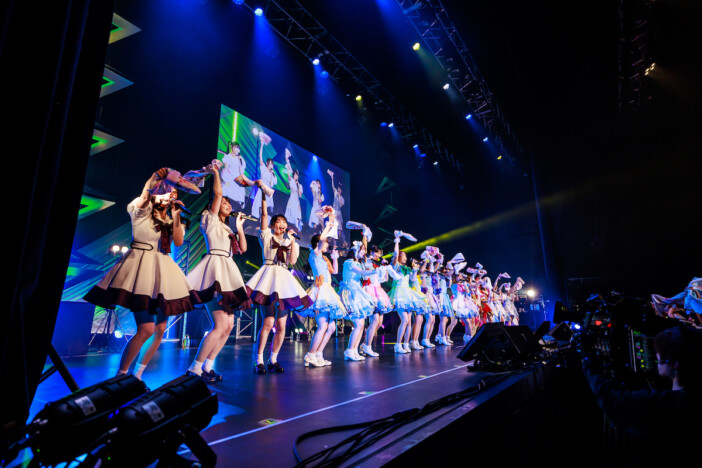

このイベントのトリを務めたのは、なきごと。パフォーマンス前、サポートを含めたステージに立つ4人のメンバーがドラムの近くに集まり、それぞれを顔を見合わせ、気合いのような掛け声を出す。その後、メンバーが定位置に付くと、水上えみり(Vo / Gt)一人にスポットライトが当たり、最初に披露されたのは「忘却炉」。ソリッドなバンドサウンドでストレートに歌の世界を生み出していく。岡田安未(Gt / Cho)の攻撃的なギターソロも健在で、トリらしい圧巻のステージングを展開していく。続く「知らない惑星」でも、アグレッシブなサウンドが怒涛に繰り広げられる。新曲「D.I.D.」では、水上がハンドマイクでステージに立ち、低音が強めに響くリズムアプローチの中、ディープな空気感の楽曲を披露した。新曲を通じて、なきごとのカラフルさを改めて実感することになる。そんな新曲を披露したあと、少し長めのMCへ。そこで、水上は表現者としての複雑な感情を吐露する。曰く、「バンドに対して書かれたくないことがある」「違うんだよなと思うことを書かれることがある」。言葉の感覚や手触りに敏感な水上だからこその想いがそのMCに表れていた。だからこそ、その言葉の中に潜む音楽愛にも敏感で、筆者がライターとして紡いだ言葉に確かな愛を感じたと明かし、感謝の気持ちを述べたのが印象的だった。ひとしきり言葉を紡いだあとで、水上は「誰もに寄り添える音楽を届ける」とこのあとの決意を口にする。ここで披露されたのは「癖」。なきごとの感情の高ぶりや意志の強さを表現しているかのように、冒頭のイントロでは、この日一番ではないかと思えるほどの轟音を響かせる。いつだって誰かの“なきごと”に寄り添い、自分の“なきごと”にも真摯に向き合ってきたなきごとだからこその表現がそこにはあった。最後、水上は「最後は羊の安楽死の歌を」という一言で、なきごとの始まりにおいても重要な一曲「ドリー」を披露する。前身バンドのメンバーが辞めるとなったときに書いた歌であり、岡田はこの歌(とこの日のライブでも披露された「メトロポリタン」)を聴いて、水上とバンドをやりたいと思えたというエピソードも。こぼれ落ちるかもしれない存在を確かに肯定するその歌は、この日のライブハウスの中で、どこまでも幸福感に満ちて響いていたのだった。

ライブハウスは不思議な場所だ。いつだって日常でありながら、非日常の世界が生まれている。事件のような出来事が当然のように起こっている不思議な場所である。この日の阿倍野ROCKTOWNでもまた、そんな不思議な光景がずっと展開されていた。きっと未来の音楽シーンで今以上に存在感を示すことになる若手バンドが紡いだそのバトンは、確かな輝きを放っていた。「今日だから良かった! このライブだから良かった!」。きっと誰かの記憶の中に、そんなふうに残り続ける景色が、この日のライブの中で、眩しい光を放ちながら、幾度となく展開されていたのだった。