アルバム『Rainbow Planet』インタビュー

杉山清貴が語る、音楽への向き合い方と制作への哲学 「違う景色を見ることはとても大事」

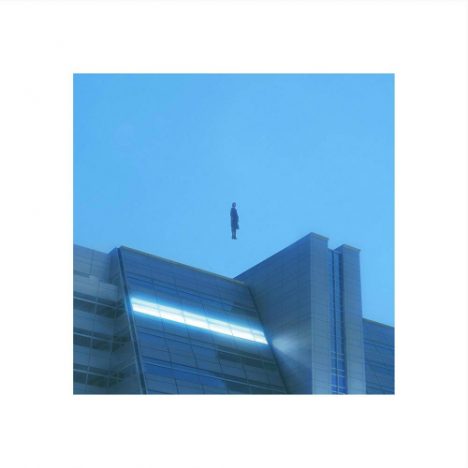

杉山清貴が、約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『Rainbow Planet』をリリースする。

2018年〜2019年にかけて“杉山清貴&オメガトライブ”として精力的なライブ活動を展開してきた杉山。売野雅勇、成田忍といった大御所から、20代のクリエイターまで幅広い作家陣が参加した本作は「杉山清貴っぽいアルバムだなと自分で思いました(笑)」というコメント通り、80年代のAOR、シティポップの匂いがたっぷり感じられる作品となっている。(森朋之)

作りたいものを自由に作ればいい

ーー2018年から2019年にかけて、“杉山清貴&オメガトライブ”としてライブ活動を展開。手ごたえはどうでした?

杉山清貴(以下、杉山):手ごたえは想像以上でしたね。そもそもバンドのなかで現役なのは僕と廣石くん(廣石恵一/Dr/クレイジーケンバンド)だけで、他のメンバーは普通に仕事をしているんです。みんなでちょこちょこ集まって、ライブハウスで遊びのライブをやってたらしいんだけど、リハに入る前は正直、ちょっと不安もあって。

ーーオメガトライブの楽曲にはAOR、フュージョンの要素が入っていて、演奏の難易度も高いですからね。

杉山:そう、全曲難しい。でも、リハーサルに入って、「じゃあ、やってみようか」とはじめてみると最初からビシッと演奏できて、1日で5〜6曲くらい固まったんです。みんな、覚悟を決めて予習してきたみたいだったし、「こいつら、こんなに上手かったんだ」と。これならイケるかもしれないなと思いました。

ーーオメガトライブならではのバンドサウンドがすぐに戻ってきた?

杉山:ええ。ソロでもサポートミュージシャンと一緒に何曲もオメガの曲をやってるんだけど、やっぱり何かが違うんですよ。あいつらと演奏すると、「オメガだ!」という感覚になれるというか。アレンジはまったく同じなのに、不思議ですよね。80年代に数えきれないほど演奏して、身体に沁みついているものがあるんだろうなと。ただ、“懐かしい”という感覚はなくて、“今”なんですけどね。

ーーなるほど。オーディエンスの反応はどうでした?

杉山:すごかったですね! 2018年の野音のチケットはすぐにソールドアウトしたし、ライブ当日のお客さんの圧もすごくて(笑)。36年やってきて、いちばんすごかったし、「みんな、そんなにオメガトライブが好きだったんだ?!」と思いました(笑)。昨年のツアーは最初から決まっていたわけではなくて、野音のライブがあまりにも気持ち良くて楽しかったから、自然と「ツアーやらない?」という話になったんです。地方の公演も盛り上がったし、イベンターの方からも「自分が仕事を始めたときは、オメガトライブは解散していたので、ずっと見たかったんです」と言ってもらったり。オメガは2年8カ月しか活動してませんからね。お客さんのなかにも、「当時は中学生で、高校生になったらライブに行こうと思ってたのに、解散してしまった」という人がかなりいたので。

ーー突然の解散だったそうですね。

杉山:ええ。オメガトライブは当時の事務所の社長だった藤田浩一さんがプロデューサーで、彼がやりたい音楽を形にするために、作曲の林哲司さん、作詞の康珍化さんとともに曲を依頼するところからはじまったんです。それを表現できるメンバーを探していた藤田さんが、僕らがポプコン(ヤマハ主催の「ヤマハポピュラーコンテスト」)に出ているのを見て、「こいつらがいい」と。「こういうプロジェクトなんだけど、やるか?」という感じだったんですが、ちょうど自分たちも「デビューできるのかな?」と諦めかけてた時期だったし、「やります!」と。音はカッコいいし、ヒット曲も出て、やりがいはすごくあったんですが、如何せん若いですから、“やらされてる感”を感じてしまったんですよね。メンバーと飲みながら「与えられたことだけをやってていいのか」という話になり、「ピークの時に解散しよう」と勝手に決めて。

ーー当然、反対されますよね?

杉山:めちゃくちゃ説得されました。でも、言われれば言われるほど、こっちも頑固になってしまって、「絶対に年内(1985年)でやめる」と言い張って。翌年(1986年)の春にツアーが決まってたんですけど、それも全部中止して、年内にまとめてしまった。超ワガママだし、とんでもないガキたちでしたね(笑)。

ーーオメガトライブとしての活動は、今後も継続するんですか?

杉山:「また始めたんだから、もうやめる必要もないよね」という話はしてますね。ただ、新しい作品を作るとなると、また話は違って。藤田さんが10年前に亡くなって、オメガトライブの青写真を描くプロデューサーがいなくなってしまったんですよね。たとえば林哲司さんや僕がオメガっぽい曲を書こうとしても、あくまでも“っぽい”であって、オメガトライブの音楽にはならない。今、僕らにできるのは、当時の素晴らしい作品を継承して、リスナーのみなさんに青春時代に戻れる時間を提供することだなと思ってます。

ーーオメガトライブの音楽を新たに生み出すことは難しいと。

杉山:そうですね。ソロでも「オメガっぽい感じでやってみよう」と思うことがあるんですけど、ファンに聴いてもらうと「ぜんぜん違う」と言われるので(笑)。時代が違いますからね。一昨年、去年と改めてオメガの曲と向き合ってみて、「やっぱり歌詞の世界が独特だな」と感じて。あの頃の街のムードがすごく出ているし、歌詞に出てく小道具もそうだし。それを自分たちが再現しようとしても、どうしてもチグハグなものになってしまうんですよ。

ーーここ数年、AORはシティポップが再評価され、若いアーティストやバンドが新たな作品を生み出していますが、やはり80年代当時の音楽とはテイストが違う?

杉山:いまの若い人たちが解釈するシティポップ、彼らの時代のシティポップですよね。それも素晴らしいし、好きですが、80年代とは音楽の形態が違うなと思います。最近の曲は、ギターソロも少ないですから。テクニカルな演奏が求められなくなった時期もありましたしね。

ーーでは、ニューアルバム『Rainbow Planet』について。杉山さんは本作について「杉山清貴っぽいアルバムだなと自分で思いました(笑)」とコメントしていましたね。

杉山:はい(笑)。アルバムが完成して、通して聴いたときに「“ザッツ・杉山清貴”だな」と思って。サウンドプロデューサーのMartin(Nagano)さんと一緒にアルバムを作るのは今回で3作目なんですけど、『Driving Music』(2017年)、『MY SONG MY SOUL』(2018年)と作ってきて、今回は「王道でいきましょうか」という話になって。それが「杉山清貴っぽさ」につながったんでしょうね。でもね、表題曲の「Rainbow Planet」の作曲(宮野弦士)、「Other Views」の作曲(福田直木)は、20代の作家なんですよ。「こんなにオヤジ好みの曲が書けるって、何なの?」っていう(笑)。僕には書けないんですよね。たとえば「さよならのオーシャン」(1986年)みたいな曲を書こうとしても、もう過去のことだし、その後は違うことをやってきたから、戻れないんです。それはなぜかというと、いまの僕にとってはリアルタイムの音楽ではないから。でも、宮野くん、福田くんにとっては(80年代の音楽が)リアルタイムなんですよね。それを貪欲に取り入れようとしているし、だからこそ、今回みたいな曲を書けるんじゃないかなと。モノを作るって、そういうことなんでしょうね。

ーーアルバムの1曲目の「Omotesando‘83」も、アルバムを象徴する楽曲のひとつだと思います。1983年は、杉山さんがデビューした年ですね。

杉山:はい。松下昇平くんからこの曲のデモが届いて、聴いた瞬間に「うわ、懐かしい。(山下)達郎さんみたいじゃん!」と思って(笑)、あの頃の景色がバーッと浮かんできて、自分で歌詞を書こうと。オメガトライブの事務所は青山の骨董通りのドンつきにあって、毎日ように通っていて。その当時の雰囲気を歌詞にしてみたかったんですよね。このメロディとサウンドが引っ張り出してくれた歌詞だと思います。

ーー当時の表参道は、いまとは全然違いますよね。

杉山:いまは落ち着いてますよね。80年代はキラキラしてたというか(笑)、パステルカラーが流行っていて、大学生もデザイナーズブランドのジャケットなんか着て、街全体が華やかでしたね。オメガトライブの1stアルバム(『AQUA CITY』)のジャケットも、表参道にあったカフェバーの前で撮影したんですよ。骨董通りにあったパイドパイパーハウスという輸入盤屋にも通ってましたね。AOR、ウエストコーストのレコードが充実していて、仲間と「こんなレコードあったよ」と情報交換したり。

ーー小説『なんとなく、クリスタル』(田中康夫)にも登場する伝説的なレコードショップですよね。杉山さんはもともとThe Beatlesが好きで、その後はGrand Funk Railroadなどのロックバンドを聴いていたそうですが、AORに興味を持ったのはなにがきっかけだったんですか?

杉山:70年代のウエストコーストサウンドが好きだったんですよ。The Doobie Brothersもよく聴いてたんだけど、70年代の後半にマイケル・マクドナルドが加入して、音楽性が大きく変わって。最初は「こんなのドゥービーじゃねえよ!」という感じだったんだけど、聴いているうちに「すごくいいな」と思い始めて。そのちょっと前に出たボズ・スキャッグスの「シルク・ディグリーズ」も大きかったですね。“ロックなのにオシャレ”というサウンドにガツンときたし、当時のLAサウンドにのめり込んで。ミュージシャンはみんなTOTOやデビッド・フォスターに憧れたし、彼らの音を追求してましたね。腕のいいスタジオミュージシャンがどんどん出てきて、歌謡曲でもTOTOっぽいサウンドになってたり。それは日本だけじゃなくて、世界的なムーブメントだったと思います。さっき話に出てきた宮野くんもそのあたりのミュージシャンが大好きだし、「二人の色彩」でギターソロをガッツリ弾いてる菰口雄矢くんも、まだ30代前半なのにスティーヴ・ルカサー(TOTOのギタリスト)が好きって言ってましたね。たぶん親の影響もあるんだと思います。僕の周りでも、友達の2世がプロのミュージシャンになってたりするので。

ーー80年代AORをルーツに持つ若いミュージシャンの登場は、杉山さんにとっても嬉しい傾向なのでは?

杉山:嬉しいなんていうとおこがましいですけどね。彼らを見ていると、「自分たちは狭い世界でやってたな」という気がするんですよ。古いとか新しいではなくて、自分がいいと思えば飛びつけばいいというか。いまの時代は「誰もが知っているヒット曲がない」なんて言われるけど、なくていいんですよ。「俺はこの音楽がいい」「私はこれが好き」と自由に選べるのはとてもいいことだし、「ヒットさせなきゃ」という概念に拘ることはないなと。昔は「ヒットさせなくちゃいけない」というプレッシャーがすごく強かったんですが、そんな思いをして音楽を作ってはいけないかと。作りたいものを自由に作ればいいし、それを発表する場だってたくさんあるんだから。

ーーSNS、YouTube、ストリーミングなどで世界中に発信できますからね。

杉山:そうですよね。僕のInstagramにも、海外のリスナーがコメントを送ってくれることがあって。「I love your music」というメッセージがあると、「すごい!」と思っちゃいますね。80年代にここまで広げようとしてたら、どれだけ宣伝費がかかったことか。すごくいい時代だし、「今、自分が20代だったら最高に楽しいだろうな」と思います。