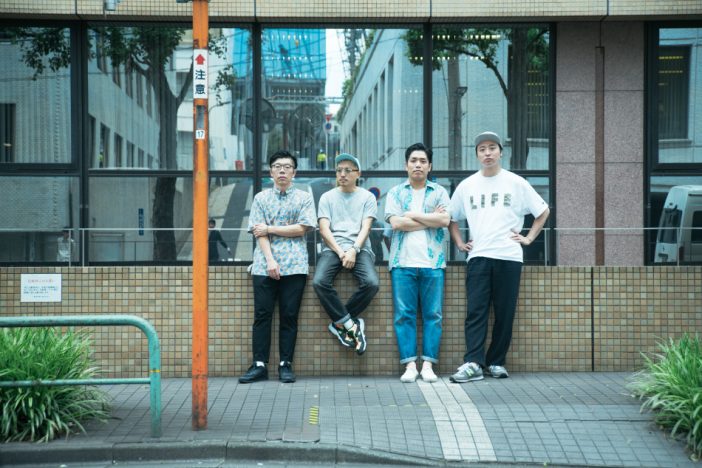

ノルウェー発ジャズコレクティブ集団WAKO、来日独占インタビュー「インタープレイは僕らの強み」

ただ音楽を愛しているという気持ちだけで前進してきた

――バンドとしての結束力がとても強い4人ですが、お互いに、どのような影響を与え合っていると思いますか。

シーモン:バンドとしてビジネスを始める前から、友だちだったということが大きいよね。

シェーティル:他のバンドでは珍しいんじゃないかな。僕らは兄弟みたいだからね。しかも、それぞれ忙しいので、すごくインスピレーションを与えてもらっているよね。シーモンとバルーはEspen Berg Trioで香港や日本に行ったり、マーティンは優れた作曲家でオーケストラの楽曲も多く手掛けている。昨年はベスト・ジャズ・レコードでノルウェー・グラミー賞も受賞しているし。だから4人共、あらゆる角度に向かって影響を与え、受け合っているんだ。

シーモン:学生時代からずっと一緒にプレイしていることが僕らにとって重要なんだ。大学卒業後は本当にお金がなくて注目もされていなかったけれど、だからこそ音楽を諦めずに、活動を続けることが大切だった。僕らには何もなかったけれど、ただ音楽を愛しているという気持ちだけで前進してきた。

シェーティル:この2年はノンストップでがむしゃらにやってきた。最初は楽しいから、やっていただけだけれど、最近は少しずつ大きなステージでプレイできるようになった。少しは気付いてもらえるようになったかな。

――最後にWAKOの次のプロジェクトを教えてください。

シェーティル:年内にはレコーディングに入りたいと思っている。あと9月には2枚目のアルバムで共演したストリングスとのコンサートが入っている。マーティンが作曲した楽曲で1年半ぶりのビッグプロジェクトだ。実はWAKOがこんなに、いろいろなプロジェクトをするようになったのは、エスペンがくれたホームワークがきっかけなんだ。

シーモン:(笑)。マジで!

シェーティル:リトミックの宿題があって、いろいろな曲を書いてみたんだ。ジャズスタンダードから、フリーインプロビゼーション、ストリングスなど、WAKOの基礎となる曲の数々をね。そこから今のWAKOが生まれたんだよ。

バルー:それらがWAKOのベーシックになっているし、WAKOの音楽はボーダーレスなんだ。今夜もWAKOは下北沢の雰囲気に合わせて、新しい音楽を作り出そうとしている。それってシンプルなことだよ。だって僕らの気分にあわせて、その場でプレイするだけだからね。

下北沢AppoloでのWAKOのステージは、メロディアスでありながら挑戦的で、オリジナリティに富んだ即興演奏が、まるでひとつの映画を観ているようであった。4人の創出する予測不可能なインプロビゼーションと怒涛のインタープレイこそが、WAKOのアイデンティティであり、醍醐味なのだと確信させられた夜であった。今後もWAKOの一層の成長と進化を期待したい。

(取材・文=落合真理/撮影=Atsushi Toyoshima, Jazzprobe.com/アーティスト写真=Signe Fuglesteg Luksengard)