ジェフ・ミルズが提示した、“オーケストラのアンサンブル”への新たなアプローチ

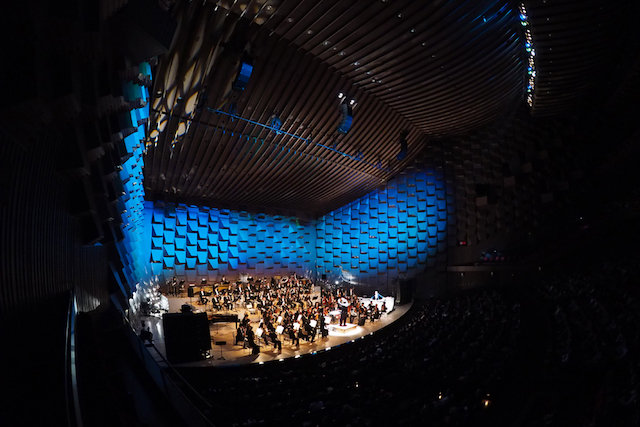

1時間に及ぶ『Planets』の演奏の前に、ゲストにU-zhaanを迎えた「The Bells」の演奏もあったのだが、それも昨年観たアレンジとは異なっていた。U-zhaanのタブラと共に曲をテクノ的な構造から引き離し、オーケストラのアンサンブルの中で響かせることへとシフトしていることが感じられた。そのことは、『Planets』の演奏でより明確化した。オーケストラの出音に控えめにアクセントを加えていた昨年の公演とは違い、『Planets』でのジェフは時にオーケストラの演奏のトリガーとなるようなサウンドを出し、バッティストーニの指揮と共にアンサンブルの構築に積極的に関与していく。途中でホールの四隅にホルンとトランベット奏者を配して、音を前後、左右にパンニングさせて、ホールの空間性を積極的に利用するような演奏もおこなってみせた。

『Planets』の楽曲がそもそもオーケストラのために書き下ろされたものなので、そうした有機的な交わりは当然だとも言えるのだが、本来譜面化できない音をコントロールしてトラックを作ってきたジェフが、アンサンブルの中でどう特質を活かしていくのかというのが次なるフェーズなのだろう。バッティストーニがファンだというフランク・ザッパは遺作となるアルバム『イエロー・シャーク』で、自らオーケストラを指揮してプロデュースした。その演奏を担ったドイツの室内合奏団アンサンブル・モデルンは、ザッパの死後に彼の曲を取り上げたアルバム『フランク・ザッパ:グレッガリー・ペッカリー』を発表したが、それにはまるでザッパが新しいバンド=オーケストラを持ったかのような素晴らしい演奏が収められていた。近年のオーケストラ・アレンジの一つの成功例としてこれを挙げることができるが、以後もオーケストラのアンサンブルは様々な音楽に使われる傾向が年々目立っても来ている。ジェフの試みはその中でも、DJとエレクトロニック・ミュージックの制作プロセスがどうアンサンブルと掛け合っていくのかという意味で特に注目されるものだろう。

(写真=正木万博)

■原 雅明

音楽の物書き。DJ。レーベルringsのプロデューサー。LAの非営利ネットラジオ局の日本ブランチ dublab.jpの運営も務める。単著『音楽から解き放たれるために──21世紀のサウンド・リサイクル』、近編著『ザ・ドリーム・シーン 夢想が生んだ架空のコンサート・フライヤー&ポスター集』