ミレニアム時代の技術者魂がつまった高速起動ソリューション「QuickBoot」の価値とは ユビキタスAI・長谷川聡代表×JVCケンウッド・園田剛男CTO対談(後編)

起動までに30秒から1分もかかっていたカーナビなどの組み込みシステムを高速起動する「Ubiquitous QuickBoot」(以下「QuickBoot」)。シンプルな機能にして普遍の価値を持つその魅力を長年、自社製品の「彩速ナビ」に搭載し続けているJVCケンウッドの最高技術責任者・園田剛男が熱く語り尽くす、ユビキタスAI代表の長谷川聡氏との特別対談・後編。あらゆる角度から切り込む最先端技術開発の価値、醍醐味、そして究極の目的とは?

技術はあくまで解決する手段で、誰かが使ってくれないと価値はない

ーー園田さんは昔から非常に視野が広くて、最新技術に関しては本当になんでも知っている方なのですが、技術者としての原点はどんなところにありますか?

園田:これまで経験したこと自体は会社の事情なのでたまたまですけど、エンジニアの時代から常日頃思っているのは、技術は単なる解決手段ということ。誰かが使ってくれないと価値はない。それは別に高尚なことをこねくり回して難しい論文を書いてもしょせん、使ってもらえなければ何にも価値がないのと一緒で。そこが僕の原点で、開発したモノとか思いついたモノというのは誰かが使ったら楽しいとか、便利だとか楽だとか、なんか変わったとか、何かしら五感に訴えるような、欲求を叶えてあげられるようなものじゃなきゃダメなわけなんですよ。究極の目的は人間の五感にしっかりと訴えかけるという、極めてシンプルなこと。

当時は日本一とか業界初とか、世界一とかいっぱい言葉が並んで日本の家電製品が売られていて、小難しい使いもしない機能がいっぱい積まれていたりして、ユーザーは実際には全体の機能の5〜10%しか使っていないとか。そういうてんこ盛りの機能は、僕からするとまったくしっくりこないわけです。必要なものだけでいいのではないかと。必要なモノに特化してやる。それは必ず誰かが使ってくれる。これが前提になっているので簡単でわかりやすくて、とにかく軽くて小さくて安くて、というのが最終的に求める姿だと思いますね。技術はしょせん、時代の変化とともに廃れるし、誰かに追い越されるから、それを追い越し返すのが技術屋の力なので、常に競争してればいいじゃないかと。

それこそ、支援するスタートアップの会社には1990年代の後半からずっと出入りしていたんです。新しいことをやろうとする人たちが、この技術はシンプルに世の中の人の役に立つよね、という感じで真摯に向き合っている姿が実はもの凄く大好きで、そういうところは多分、自分の芯の中にもあるんでしょうね。どっちかというと技術が好きで、小難しいことも好きですけれど、自分が使ってみたいとか欲しいとか、欲求が先に立たないものにはピンと来ないんですよ。

ーーそういう意味で園田さんのお眼鏡にかなったモノのひとつが「QuickBoot」と言えますか?

園田:もちろん。それはその通りですね。

長谷川:もともとユビキタスAIは小さくて軽くて速く実装することで、通常ある機能を搭載するために必要とされる性能よりも低く安価なマイコンでも動作することを実現します。その安くなった分からロイヤリティをいただくというビジネスモデルでした。これには、半導体やハードウエアの仕組みを理解して、顧客の課題を解決するということになります。「QuickBoot」も、このような思想やスキルを持ったエンジニアが生み出した製品です。

2年前、園田さんにイベントで一緒にご登壇してもらったことがあるんですよ。「IVS」という日本最大級のスタートアップのイベントで。こういう機会があるので一緒にご登壇いただけませんかとか、研究開発で◯◯なテーマをやりはじめているとか、ハイレベルな話を誰にすればというのは、全部園田さんに言うと大体わかっているって話なんです。今はCTOというお立場ですが、CTOではない頃から会社のことは全部知っていらっしゃいましたからね。技術のことも全部。あと、DVDでしたっけ!? いくつか特許をお持ちですよね。

園田:全部、エクスパイヤしちゃいましたけどね(笑)

長谷川:園田さんが当時一緒に世界標準化をやっていた他のメーカーの方ともご一緒させていただいたんですけど、本当にみなさんすごいんですよ。だいたい特許を持っていて、給料以外にもお金が入ってくるとか。もちろん園田さんもそうですし、そこにいた当時の日本の家電メーカーの中で技術力の高いトップレベルの人たちだけが集まったみたいな。それが標準化という場所だったので、毎日が楽しかったですね。

園田:みんな優秀だったもんね。当時は日本の家電メーカーがまだがんばっていてデファクトを自分たちでつくるんだ、みたいなね。標準化はなんのためにやるのかといえば、その目的は相互接続っていう命題があるわけですよ。光ディスクもディスクのフォーマットをつくるからレコーダとかプレーヤーがつくれるわけですよね。どこのメーカーのモノに何を入れても再生できる仕組みをつくれば相互接続、相互補完できる。これがひとつの大きな命題になっていて、当時、ディスクはうまくいきました。

メーカーの垣根を越えて繋がるというところで、ひとつモチベーションになったのが、「IEEE1394」のAVというカテゴリーがうまくいかなかったこと。なかなか相互接続性が担保できなくて、その当時苦労していた連中の集まりなんですよ。われわれケンウッドがなぜそこにいたかというと、AVメーカーのサブパネルユニットといわれる、例えばアンプとかチューナーとか、それぞれのデバイスカテゴリーのインターフェースの機能をキャッチアップするためのテンプレートみたいなものを僕らは書いていたんですよね。

そんな狭い世界で「1394」をやっていた連中がやっぱり、専用線で互換性を取るのはやりにくいよね、と言っていたときにウインドウズ95が出て、2000になり、ミレニアムになっていよいよ、みんなの中にインターネット環境が普通にある時代になったんだよね、と。ということは当然、有線LANを家の中で使っている人は当たり前になっているわけで、そのうちWi-Fiになるんだよねということが透けて見えていたから、ならば「1394」は捨てようと。それで、マイクロソフトがパソコン中心で提唱していたUPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)というのがあって、それを家電中心でやったらおもしろいのではないかと、やり出したわけです。脱線するような話ですが「QuickBoot」はそういう日本人技術者たちが持っていた魂の一部分と言っていいかもしれませんね。

ーーその「QuickBoot」を搭載した “彩速”ナビに対するユーザーの反応はどうだったのでしょうか?

園田:起動が速いことに対して、ある瞬間をすぎると普通になっちゃうんですよね。自動車メーカーも最初は「すごい速い!いいじゃない!」と言ってくれていたのですが、そもそも起動が遅いという課題ですから。自動車全体から見たときにイグニッションオンして走り出す、という普通のストレスのないユーザーの振る舞いからすると、ただ普通になっただけの話なんですよ。だから、実はユーザー目線で言うと、そこにあまり大きな感動はなかったんじゃないかな。

ただ、自動車メーカーからのリクエストの中には何秒以内に起動しなさいとか、その頃から入りはじめたんですよね。先に技術は人に使ってもらって便利だよねってというのがないと価値はないという話をしましたけど、まさしく「QuickBoot」はそう。不都合なことを普通に戻しただけなんですけど、それで十分な価値があったと思うんです。ただ、業界目線で言うと反響は凄かったですよ。カーナビが10秒以下で立ち上がるって当時、ケンウッド以外に4社ほどで起動速度を競争していましたから。「どこが一番速いんだ」と。でも10秒を切る会社は当時他にはなかったと思います。ランキングしていましたからね。必ず僕らの商品はトップにいたはずです。

ーーその評価がカーナビの売上にも影響はあったのでしょうか?

園田:「QuickBoot」の搭載をきっかけにユーザーを待たせないという点で、人間の欲求に素直に応えるものだと考えて2013年に「QuickBoot」を搭載した初号機『MDV-Z700』を出しました。 “彩速”と銘打ったモデルなので、、確かに鮮やかで速い。スマートフォンと同じ操作感でスクロールできます。われわれのカーナビの特長は昔からそうなんですけど、起動したときからランドマークの文字ひとつ欠損させていないんですよ。常にそこにあるものは表示させるということをやってきているので。そういう意味では描画速度や処理スピードにはものすごくこだわっていて、“彩速”っていうその色鮮やかで速いという造語にふさわしい商品にしましたし、それは今でも続いています。やはり「QuickBoot」が速い起動を促すというのもひとつのトリガーになって、操作感が速く楽になるということでしょうね。

スマートフォンもそれまではiPodに毛が生えたようなもので電話ができるというモノだったのが、この頃からどんどんアプリケーションの様態が変わってきて。さらにスマートフォンが発展していく流れの中で、カーオーディオはカーナビになり、カーナビはコンピュータライズされてね、ヒューマンセントリックなUXみたいに置き換わっていく過程の中にスマホがあったのは事実で、その裏側にカーナビみたいな。いわゆる日本のガラパゴスカーナビですけど、技術者としてはいい時代を過ごしましたね。

「QuickBoot」の未来について

長谷川:どういうものが求められるのかは結局のところ、クライアントから出てくるものなので、僕らはあくまでクライアントの製品がユーザーにとって良い製品だったり、市場から評価されるための技術を提供しています。われわれとしては、JVCケンウッドさんがこれからどういうプラットフォームで開発していくかというところにちゃんとついていけるかですよね。そのうえで製品をブラッシュアップしていくという形になるのかなと。

園田:そういう意味ではしっかりとステップを踏んで「QuickBoot」のバージョンや機能もあがっていて、今でもセキュアブートのひとつとして機能するところまで来ているしね。市場のニーズはちゃんと捉えてくれていて、われわれの期待感の位置にある程度沿っていただいているから、使い続けていられるということなんだと思うんですよね。

長谷川:技術的なことも含めてわかっているクライアントさんはいいのですが、結構、スペックだけを言われることもあります。3秒で立ち上げてくれとか。JVCケンウッドさんの場合は今回どこまでいけそうかというところから、じゃあここまでにしようとか、しっかりと話し合いをして進めさせていただけるので、一方的にここまでいかなかったら採用しない、というのはなくて。ちゃんと落としどころをつくりつつ、課題はこれだから、次どうしようか、となるのがいいですね。

われわれとしてもしっかりと作り込んだモノをご提供させていただいていますから、それを認めていただけるクライアントさんと一緒にお仕事できるのはハッピーですし、製品の価値をあげていくモチベーションにもなります。

園田:「QuickBoot」はひとつの機能として立場も確立しているし、これからもなくなる機能ではないので、鮮度を維持してやっていけばいいでしょうし、逆にいうとソフトウェア自体を速く起動させる手法は「QuickBoot」以外にもたくさん世の中に出てきています。無理だと言われていたハイパーバイザーも速くなったし。いろんな技術的な解決手段はどんどん出てきているし、その中で今求められているセキュアな状態をいかに保つかといった部分への要求とか、最近流行りのAIをサーバーと連携させるのもいいし、デバイスであればエッジ側で処理するのはどうか、とかね。

今はインプットが限られたものであるけど、マルチモーダル化すれば何が起こるんだみたいなことも、AIエージェント元年と言われている今年はおもしろいAIソリューションがいっぱい出てくると思いますよ。そういうモノにどう対峙していくか。ユビキタスAIさん自体は「QuickBoot」以外にもたくさんのバラエティ溢れる商材、ソリューションを持っているわけですから。そのスピードについていく姿勢がある企業と僕らも会話をしていきたいし、その中で意見交換しながらいいモノがあれば協業していけばいいし、一緒に完成を見たい感じだと思うんですよね。

ーー「QuickBoot」は今年15周年を迎えますが、どういった展開を考えていますか?

長谷川:組込みシステムでLinuxやAndroidが搭載されることが増えてきていて、車載機器だけではなくさまざまなモノにコールドブートからの課題ってあるわけです。例えばヨーロッパとかだと待機電力を減らしなさい、電源をつけているのはダメ、スタンバイモードもダメというのもあるので、そうなってくるとコールドブートさせなきゃいけない。でもやはり、LinuxやAndroidを使っているとどうしても起動時間がかかる。システムが大きくなるほど起動時間の課題が出てくるので、「QuickBoot」が適応する範囲はまだまだ増えてくるのではないかと考えています。

医療関係などは個人情報保護の観点から絶対に一回電源を切らなければならない。あとは、システム全体として複雑になっていて、メインのプロセッサとは別にサブマイコンがついていたりするので、マイコンだけ起こしておいて、メインは電源を切っておき、サブマイコンにキックさせて高速起動すればいい。こういうのもますます出てくると思いますので、「QuickBoot」が使われる分野はまだまだあるだろうという一方で、実装が難しいという問題もあるので、クライアントさんの実装のしやすさをどう提供していくかというのも課題かなと考えています。

園田:用途は間違いなくあるんですよ。しかも、なくならないんですよ。SDGsみたいな要求も出てきてCO2の排出量の問題とか、とくにコーポレートガバナンスコードにも様々な要求事項が入ってきているじゃないですか。そうすると、当然、製品やサービスに求められる環境スコープにおける対応は企業としてどうなんですか? という話にもなるじゃないですか。一方で、個人情報保護の話も。実は僕らは一時期、保証書が要らなくなる世界が来るのではないかという未来洞察をしたことがあるんです。

カーナビに名前とか電話番号とか入れますよね?そうするとこの製品の廃棄まで面倒をみなければならない業界動向になったらどうしたらいいか? というのを7、8年前に考えていたことがあって、そうなったら保証書は意味ないからつけられないよね、っていう話も出てきたぐらい。大きな流れでいけば、ある経済合理性の中で製品廃棄まで面倒をみるとか、そういうこともやってね、というのは多分出てくると思うんです。色々と変化が予見される業界のなかで、そのときにソリューション側が持つ機能として、何がそれを解決するかということのひとつに「QuickBoot」がなり得たんです。電子機器を速くブートアップして、オペレーティングモードにするという機能が。組込みの難しさだとか汎用OS以外への適応をどうするかとか、技術的な課題はまだまだあると思うけど、やりようはあるし、やりがいもあるし、これからもがんばってほしいと思いますね。

ーー園田さん、なんだか「QuickBoot」の顧問みたいですね(笑)

長谷川:自社の製品ですけど正直、僕よりも園田さんの方が「QuickBoot」をよくわかっていますからね。私はエンジニアではないので、逆に園田さんにどのくらい価値がありますかね? と聞いてしまうぐらい。

長谷川:「QuickBoot」は15周年ですけど、実はユビキタスAIは来年で25周年なんですよ。

園田:おめでとうございます。それはなんかやらないとね(笑)。

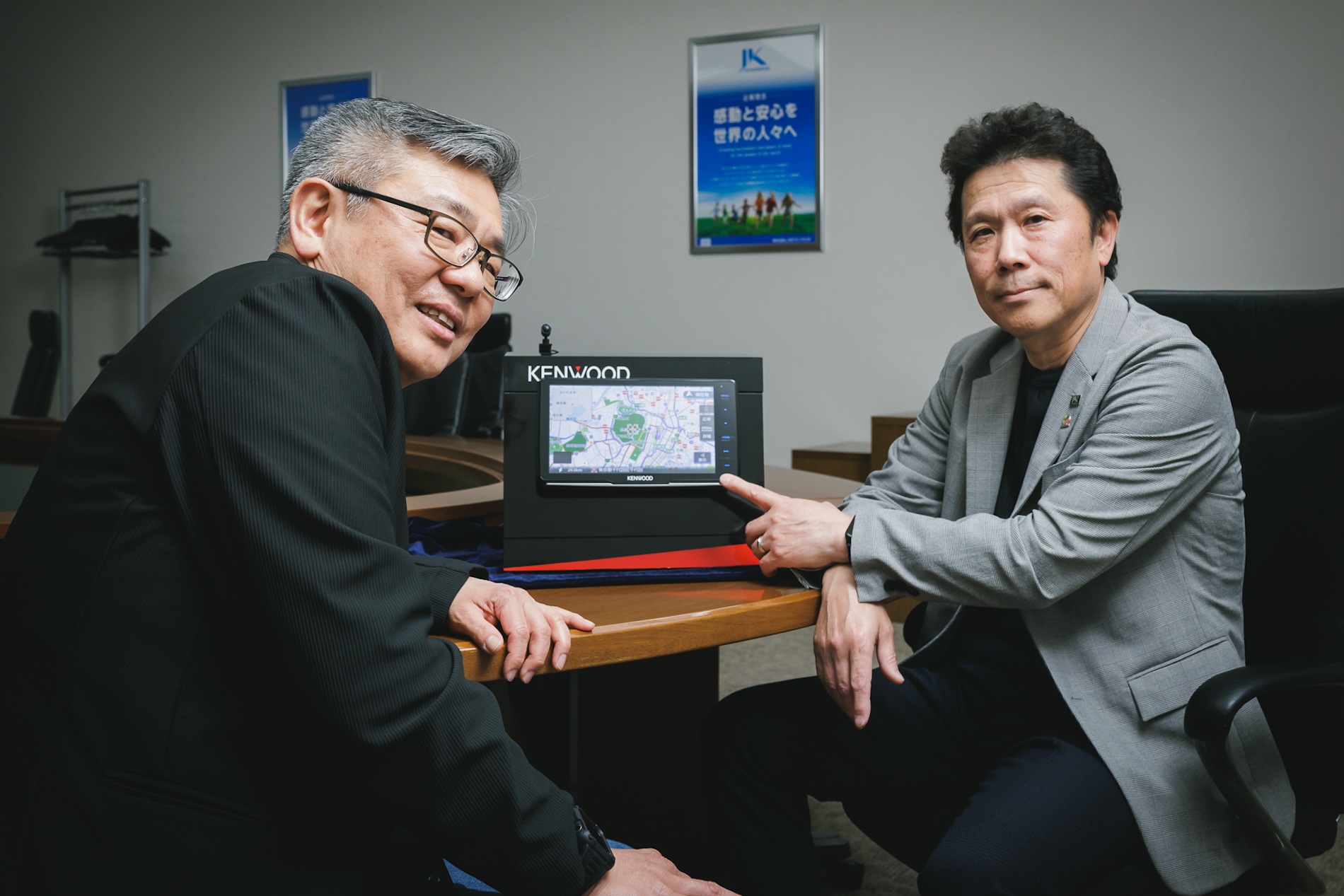

プロフィール

ユビキタスAI 代表取締役社長 長谷川聡

1990年成蹊大法学部卒。ダイヤモンドファクター(現三菱UFJファクター)、ジャストシステム、デジオン取締役を経て2008年ユビキタスAI入社。14年取締役、16年常務、19年より現職。国立九州工業大学客員教授も務める。JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 園田剛男

1987年ケンウッド入社。国内外の市場を経験した後、品質保証から生産技術、設計、事業推進、開発部など社内のものづくりに一通り携わり、ホームエレクトロニクス、カーエレクトロニクス事業などを経て、オートモーティブ分野技術本部長などを務め、2019年より現職。

参考情報

ユビキタスAI

https://www.ubiquitous-ai.comQuickBoot

https://www.ubiquitous-ai.com/products/quickboot/JVCケンウッド

https://www.jvckenwood.com/

ユビキタスAI・長谷川聡代表×JVCケンウッド・園田剛男CTOが語る、高速起動ソリューション「QuickBoot」の可能性(前編)

カーナビを筆頭に組込みシステムの高速起動を実現し、今年でデビュー15周年を迎えた「Ubiquitous QuickBoot」(以…