ユビキタスAI・長谷川聡代表×JVCケンウッド・園田剛男CTOが語る、高速起動ソリューション「QuickBoot」の可能性(前編)

カーナビを筆頭に組込みシステムの高速起動を実現し、今年でデビュー15周年を迎えた「Ubiquitous QuickBoot」(以下「QuickBoot」)。今回は「QuickBoot」を展開するユビキタスAIの長谷川聡・代表取締役社長が、カーナビに「QuickBoot」を初めて搭載して以降、10年以上にわたって採用を継続しているJVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)・園田剛男氏に、カーナビの黎明期から現在、さらにその背景にあった技術発展の歴史と、その過程で果たした「QuickBoot」の役割と今後の可能性について語り尽くした。前後編の2回に分けてご紹介したい。

カーナビの背景にある、家電メーカーの垣根を越えた世界標準規格化への取り組み

ーー長谷川氏と園田氏は20年来のお付きあいとお伺いしましたが、ふたりのご関係について教えてください。

長谷川:20年ほど前にデジタルAVネットワークの世界標準規格をつくろうという流れがありました。それを策定する団体ができ、当時はケンウッドさんがプロモーター的な位置付けの企業として参画していて、園田さんがご担当をされていたのです。日本には録画文化があるので、デジタルAVネットワークでコンテンツを楽しむというのは、日本が一番普及するのではないかと期待感がありましたね。当時、園田さんをはじめ、大手家電メーカーのプロモーターの方たちが集まって世界標準規格の普及のための話を進めていました。

私は当時、ユビキタスAIではなく、福岡のスタートアップの企業にいましたが、もともと園田さんがいらしたケンウッドの研究開発部門はスタートアップに対してものすごく支援をしてくれていたんですね。実は私が当時いた会社と、今代表を務めているユビキタスAIと両方ともサポートいただいていて。世界で初めて無線LANとDLNA(デジタルAVネットワーク)を搭載した部品を共同開発したときも、園田さんが責任者で、資金面も含めてご支援をいただきました。最終的には「僕らは製品化はしないから、この技術を使って自分たちで販売していいよ!」と気前のいいことまで言っていただいて。園田さんとご一緒することで半導体メーカーとのコネクションもできましたし、園田さんは当時から先端技術をやっている人たちに対してものすごく手厚くサポートしていた印象ですね。

ーー現在はJVCケンウッドのCTOである園田氏ですが、もともとなにがご専門だったのでしょうか?

園田:僕は1987年に入社しました。当時ケンウッドにCI思考導入で社名が変わったいわゆる”ケンウッド1期生”で、もともとは電気屋です。ちょうどデジタルオーディオの黎明期で、当時の社長が「今、いきなり設計をやっても様子はゴロゴロと変わるから、若いうちにいろんなところを見ておいで」と商品のアフターセールスサービスをやれと言われて地方の拠点に行ったり。もともとは設計がやりたかったんですけどね。イギリスに駐在して、当時修理をしてくれる代行店を教育して回ったりとか。日本に戻ってきてからは品質保証から生産技術、設計、事業推進、開発といわば、モノづくりに関わるほぼすべてのことを経験しました。

当時のケンウッドの主力にカーオーディオがあって、あとホームオーディオ、アマチュア無線ですね。みなさんお忘れかもしれないど、超大ヒットした「J-PHONE」の2.5Gのケータイ電話も手掛けていた会社で、僕はほぼすべての事業ドメインのどこかに必ず関わっていました。その中で1990年代半ばくらいから国際標準規格化の仕事、いわゆる知的財産系の仕事をするようになって、そこからが長いですね。当時、著作権対応していなかったCD-Rとか。世界初でつくりましたけど、まだ売ってはいけないと言われた時代でしたね。国際標準規格化団体で、世界で最初で最後のNPO法人になったDVDフォーラムにも参加したりしていました。

その途中でマイクロソフトからユニバーサルプラグアンドプレイという技術が出てきましたが、これだけだと組込みシステムには組込みができないね、と技術者たちの間で話題になりまして。当時、組込みをやっている人は基本的にITRONかUNIXを使っていました。僕らはUNIXを使って、ハードディスクにアナログの地上波を全チャン録画するみたいなモノをバリバリつくっていたわけなんです。ただ、UNIXなんかは組込みには使いにくくてしょうがないねと言っているときに1996年ぐらいかな。Linuxがローンチされてオープンソースコミュニテイが立ち上がって。そこに参画して規格化をはじめました。

その頃、「IEEE1394」とかホームネットワーク用のインターフェイスを盛んに、AVメーカーたちが垣根を越えて双方につながるようにしようよ、という流れが来ていて。むかしはミニコンポを1社でそろえて、コンポーネントにしていたけど、マルチベンダーでユーザーが自由に組み合わせたホームネットワークっていいよねって、しかもWi-FiもBluetoothもイーサネット もみんな同じインターフェイスになるねって話だったわけです。日本の家電メーカーが10社ぐらい一緒になって、2003年に世界標準規格化を立ち上げたんです。ファンダメンタルなガイドラインだけ先につくり、コントリビュータを集めようとドンと門戸を拡げたときに、長谷川さんが当時いらした福岡の会社も入ってきたというわけです。そこの会社は前々から注目していたので、僕らと仲良くなるのが割と早かった。長谷川さんとはそこら辺からお付きあいがはじまったという感じですね。

ただ2000年代って、日本のAVメーカーとか半導体メーカーとか、とにかく逆境の時代でした。バブルが弾けて10年経ってもまだ成長しきれず、衰退の一途を辿っていたんです。それを脱却してなんとかがんばってきた中で、2008年に日本ビクターと経営統合したのが今のJVCケンウッド。

その頃、これをひとつ旗頭としてやろう! と言っていたのが、日本ビクターとケンウッドの融合商品をとにかく早く世に出すということ。それで右往左往してたどり着いた商材が、実はカーナビだったのです。でも車載技術はとっても難しいんですよ。振動もあるし、温度も環境変化も激しい。一方で、日本ビクターは予算を投じていろいろな研究開発をしていたので、コンピューティング技術はとてもすごかった。カーナビってよくよく考えたらコンピュータなんですよね。ならば、日本ビクターとケンウッドが合体してカーナビをつくってしまえ! という流れです。

当時、僕はマイクロソフトさんと懇意にしていた関係で、ケンウッドが一番最初にWMAフォーマットを組込みにした、ポータブルCDプレーヤーをつくったんですよ。CD-RにWMAを焼いたら再生できます、という組込み機器です。それをやっている頃にウインドウズCE3.0が出てきました。それ以前はPalmを使っていましたが、ようやくCE3.0になってちょっとしたタブレットとかに使える時代になったわけです。そのCE3.0を使ったら車載機器ができる! ということで、CE3.0をオートモーティブ用に改造したのがウインドウズオートモーティブ。

統合した当時のJVCケンウッドのカーナビは「μITRON」が入っていたんです。それを汎用OSでもう少し楽しい機能を入れたいね、ということで僕らはウインドウズオートモーティブに手を出したわけなんですよ。ただ、当たり前の話ですけど、通常の汎用OSなのでコールドブート(コンピュータの電源が完全に切れている状態から起動すること)をするとスレッドが一生懸命立ち上がってブートアップするのでだいたい30秒から1分、もちろん、つくり方によりけりですが、だいたいそのぐらいの起動時間がかかる。それをできるだけ速く起動するための研究をしたわけなんですが、統合前の日本ビクターに、たまたまそのウインドウズオートモーティブの専門家であるスーパーエンジニアがいたんですよ! 会社が統合してのちに僕の部下になるのですけど。

いろいろなアルゴリズムをつくって、当時のウインドウズの起動スレッドをうまくやりながら速く立ち上げることを一生懸命やっていましたね。当時、パソコン用のウインドウズは起動するのに1分以上かかっていて、それを工夫して一生懸命がんばっても30秒、普通にやると1分以上。車載機器の場合、エンジンをかけてスタートだとすると、だいたい速い人で5秒、通常でも10秒から15秒で車を出してしまいますから、そのときに画面が真っ暗なカーナビではまったく使いモノにならないね、ということなんです。だからなんとか起動を速くしなくてはいけない。

実はかなり奮闘していましたけど、そういう状態でも一生懸命実装して商品を売っていました。ウインドウズ版で出していたので、その待機消費電力も考えなければならず、メモリーにブートイメージをコピーしておき、ハイバネートして、そのまま立ち上げてしまえば、少しは起動が速くなるよね、という方法もありました。ただ、自動車のバッテリーがあがってしまうんですよ。それでは車載用にならない! という僕らの悩みがあって。やっぱり、待機中にメモリー状のプログラムが壊れてしまうとか信頼性の問題も、温度変化も静電気もあるし。さらにバッテリーもあがってしまうし、で。ただ、そうは言っても高速起動はしたい。

そんな葛藤の中で信頼性ファーストで、僕らは常にコールドブートをしていました。だから、どうしても速く起動させたかったのです。当時、Linuxもやりはじめてはいたのですが、このタイミングでちょうどGoogleがAndroidを出してきて。

そんなときに当時のユビキタスさんに「おもしろいモノをリリースしたので、一緒に改善がてら使ってみませんか?」と提案されたのが「QuickBoot」だったんですよ。2011年だったかな。リリース自体は2010年でしたよね。ユビキタスAIさんとしては「QuickBoot」を改善したいという悩みがあり、JVCケンウッドとしてはカーナビの起動を速くしたいという悩みがあり、「それなら一緒にやろうか」とやりはじめたわけなんですよ。

実際にカーナビに「QuickBoot」を組込んでみるといろいろな問題が出てきて、結構苦労はしましたけど、Androidというパッケージがあったので実装を速くできたというのと、Android特有のケータイ電話向けにつくられたソリューションだから、ガベージコレクションなんて最適化しないと車載には全然使えないし、信頼性あげるためにいろいろなところに手を加えました。それこそ、アプリケーションインターフェースをバイナリー化するとかね。車載用の信頼性ということで瞬断や瞬停への対応がありましたから。電源が突然ポンと切れても大丈夫だよとか。

改変を加えながら、一緒になってどうやったら速くなるかということをユビキタスAIさんとJVCケンウッドで競ってやっていたんです。その結果、最初に起動時間が30秒を切ったときはみんな喜んでましたね。それまで実現できていなかったから。ただ、30秒ではまだブートが遅いので、自動車がなかなか出せない状態。なんとか10秒を切ることを目標にといって完成させたカーナビが『MDV-Z700』。これがJVCケンウッドのカーナビで「QuickBoot」を搭載した初号機となります。発売は2013年ですね。

こういった経緯で世界最速で起動するカーナビを世の中に出しました。今に続く”彩速”というキーワードは2011年初号機以降常に応答性を重視してきことで、せっかくAndroidを使っているのだから、スマホライクに鮮やかに速く動かそうよ、と。さらに徹底的に改良を加えて販売しました。その後もいろいろありましたが、いずれも「QuickBoot」を使い続ける前提での改良を重ねて、今日に至っているというのがJVCケンウッドのカーナビの流れ。ここ10数年の歴史ですね。

ーー実装が難しいのに「QuickBoot」を使い続けるメリットとは?

長谷川:クライアントさんのシステムによって異なってくるところはもちろんあるのですけれど、たしかに「QuickBoot」は実装が難しい面もあります。最後に使用して自動車のエンジンを切って、次にエンジンを入れてカーナビを立ち上げた際に、前回終わった場所からもう一度立ち上がるという機能も提供しているのですが、最終的にはこれもクライアントさんが実装できるかにかかってくるわけです。

それもあって、われわれも受託開発としてサポートさせていただくということも多いんです。ただ、JVCケンウッドさんの場合は自社でできてしまう。しかも、ちゃんと実装もされているところがやっぱり技術力が高いと思いますし、われわれの方にも都度、要求がありますしね。なので、JVCケンウッドさんの場合はプラットフォームも変わってくるんです。次はこういうふうに使いたいと、要望をいただいて当然、われわれも対応していきます。

LinuxもAndroidもバージョンはあがっていきますし、マルチメディア機能だったり、搭載している半導体もどんどん進化していきます。今だとセキュリティ機能もハード側に搭載されていたりして、どこまでやっていいのか、というのもあるんです。セキュアの状態で取り扱っているものを高速起動するときにどう起動させるか、という課題ですね。JVCケンウッドさんのように高い技術力があるクライアントさんに最新の環境で実装をやっていただき、われわれもそれに追随することで、製品のクオリティもあがっていきます。クライアントさん無しにはユビキタスAIの製品も進化していきません。そういう中で、一番最初に量産化いただいて、なおかつずっと使い続けていただいているJVCケンウッドさんは特別な存在と言えますね。

園田:たしかに「QuickBoot」の実装は大変ではありますが、一度組み込むノウハウを手に入れてしまえば、これだけユーザーベネフィットがあるものって、なかなかないんですよ。当時は単純にカーナビを速く立ち上げたいよねということで、その理由は早く車を出したい人もいるだろうけど、もう少しユーザー寄りに言えば、当時はスマホ連携なんてなかった時代。自動車に乗って自分のスケジュールを見ながらルート設定をして出かけていました。だけど、エンジンをかけて30秒も1分も待たないとルート設定もできないとなってしまうと出かけるのが遅くなるじゃないですか。子どもたちや奥さんが準備している間にお父さんだけが自動車でエンジンかけてゴソゴソやっている、という時代です。それはやっぱりいかんよね、という想いが強くて。

当時から自動車メーカーからも強い要望があって、僕らはまずはアフターマーケット市場で展開してみたんです。待機時消費電力を下げながらも速く立ち上がるという、当時の技術で言うと多少相反する機能というか、商品の特徴ができたんですよね。今でも「QuickBoot」を使い続けているのは、時代が変わって安全運転支援とかが出てくる少し前の段階でリアカメラのようなモノの実装へのニーズも背景にあります。だんだん法制化されてきて日本でも昨年、いよいよ後方視界情報提供装置が必須になりましたよね。リアカメラのことを考えたら正直、5秒10秒でも間に合わない。2秒で立ち上がってないとダメだよね、というようなトーンの話が2015年ぐらいに囁かれていて、まだ来ないけれど準備はしないとね、というのもあって、「QuickBoot」を使い続けるモチベーションがずっとあがっていったんですよ。ただ、それでもさらに起動時間を縮めてもまだ5秒から10秒の間ですけどね。

長谷川:「QuickBoot」で立ち上げること自体は2秒以内でも可能ですが、カーナビと同時に立ち上げるというのが難しくて。

園田:実はそこに「QuickBoot」実装の難しさがあります。「QuickBoot」だけに頼っていると、カメラの起動ができないというのがありまして、僕らは当時、カーナビをコントロールするSoCと全体のアーキテクチャーを担保するシステムマイコンを別に持っていたんです。システムマイコンで描画系だけパチーンと先に立ち上げてしまって、カメラを2秒以内で起動させて、その裏で「QuickBoot」を使って本体を起動して、途中でパコンと切り替える、ということをやりはじめました。これは今、どこのメーカーでもやっているんでしょうけど。

最初に立ち上げたときはリアビューモニターにガイド線が出ていませんが、数秒たつとガイド線が出てくるみたいな感じです。それを最初に取り込んで2016年、17年ぐらいに僕らが自動車メーカーに納めていた時代のカーナビにはそういう形で搭載して出していました。当時、日本はまだリアカメラ必須ではありませんでしたが、そういったところも評価されてJVCケンウッドのカーナビは現在に至っています。「QuickBoot」を使い続けるモチベーションは時代時代に合わせて、いろんな面で維持できたということでしょうか。

長谷川:ありがとうございます。園田さんにご評価いただけると本当に嬉しいですね。

園田:今では地図も要らないディスプレイオーディオでスマートフォンと繋がれればという感じで多少のつくり方は変わりましたけど、汎用OSを立ち上げていくというプロセス自体はそんなに大きく変わらないと思っています。

後編へ続く。

プロフィール

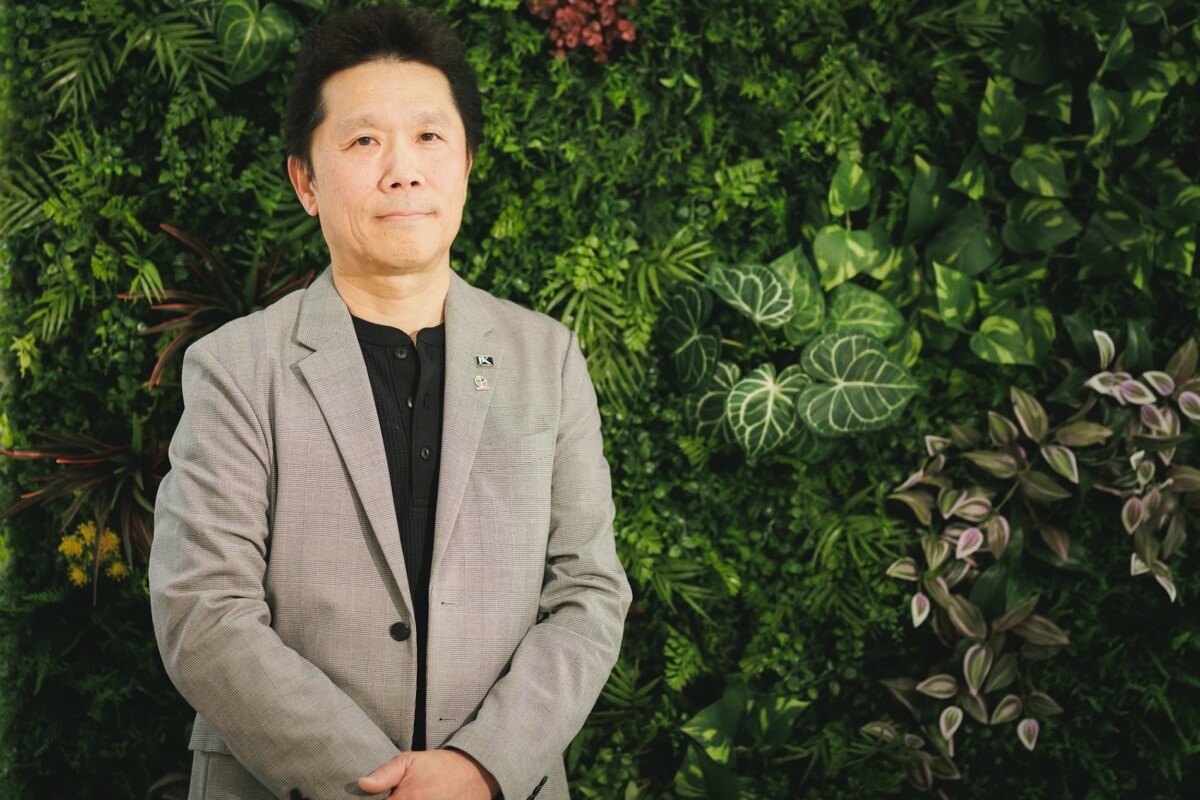

ユビキタスAI 代表取締役社長 長谷川聡

1990年成蹊大法学部卒。ダイヤモンドファクター(現三菱UFJファクター)、ジャストシステム、デジオン取締役を経て2008年ユビキタスAI入社。14年取締役、16年常務、19年より現職。国立九州工業大学客員教授も務める。JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 園田剛男

1987年ケンウッド入社。国内外の市場を経験した後、品質保証から生産技術、設計、事業推進、開発部など社内のものづくりに一通り携わり、ホームエレクトロニクス、カーエレクトロニクス事業などを経て、オートモーティブ分野技術本部長などを務め、2019年より現職。

参考情報

ユビキタスAI

https://www.ubiquitous-ai.comQuickBoot

https://www.ubiquitous-ai.com/products/quickboot/JVCケンウッド

https://www.jvckenwood.com/

【特集】15周年を迎えた「Ubiquitous QuickBoot™」の真実

2025年に発売15年目を迎えたユビキタスAI社の高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」について、…