15周年を迎えた「Ubiquitous QuickBoot」のこれまでとこれから。キーパーソンが語る技術の真髄

組込みシステムの高機能・複雑化による起動の待ち時間を独自アプローチで解消

友人のクルマはエンジン始動とほぼ同時にカーナビが立ち上がるのに、ウチの愛車の場合は起動するまでに時間がかかって、かなりイライラモード。時代は令和になったというのに、なんでこんなに待たされなければいけないのか? ちょっとしたモヤモヤを覚えている人も意外に少なくないのではないだろうか。

カーナビの起動時間の差に大きな影響を及ぼしているのが、株式会社ユビキタスAIが展開している高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」(以下 QuickBoot)だ。2010年にデビューし、今年15周年を迎えるIT機器の隠れた名脇役的存在といえる。今回は「QuickBoot」の立ち上げから参画しているユビキタスAI・執行役員 エンベデッド第1事業部長の木村好徳氏に、その軌跡の振り返りと今後の展望を語っていただいた。

「QuickBoot」は業務用のシステム、あるいは普段使っているカーナビやタブレットなどのなかに組み込まれているソフトウェアなので、ユビキタスAIも「QuickBoot」にも馴染みがない人も多いだろう。そこで、まずは簡単に両者のプロフィールを紹介したい。

東京・新宿が本社のユビキタスAIは電気・電子機器向けのソフトウェアとサービスを提供している会社だが、その主力製品が「QuickBoot」だ。同社はもともと、ネットワークやコネクティビティを軸に事業展開していたが、大手ゲーム会社に同社が手掛けた通信ソフトウェアが採用。それを機に成長し、2007年にはジャスダックNEO市場へ上場を遂げる。その後、新製品を模索していたなかで誕生したのが高速起動を実現する「QuickBoot」だった。

Linux®の高速起動へのニーズは2000年ごろからすでに課題として生じていた。ここで対象となるのは、WindowsやMac OSなどを搭載したPCではなく、主に家電製品や産業機器などに搭載された特定の機能を実現するためのコンピュータシステムである組込みシステム。決められた時間内に適切に必要な処理するリアルタイムOSが採用されていたが、組込みシステムの高機能・複雑化によって、汎用性を高めるためにLinuxの搭載が増加していく。その結果、複雑なアプリケーションを組み込むことができるようになった一方で、起動に時間がかかるという課題を残していた。

ユビキタスAIでは2008年頃から起動時間の課題を解決するソリューションの開発に着手。具体的なプロジェクトにしていったが、最初からスムーズに進んだわけではない。世の中でこれまでに行われて来た起動時間の課題への取り組みとしては、まずはチューニングでの対応だ。こちらは,いろいろな所の処理時間を数ミリ秒あるいは、数十ミリ秒単位で短縮を積みかねて起動時間を短縮する。しかし肥大化したアプリケーションに効果が無い。次にスタンバイモード、いわゆるスリープ対応だが、今度は待機電力や長期運用に課題を残したままだった。

さらにOSに備わる休止モードのひとつであるハイバネーションを使用して、起動時間を短縮する動きが出始めていた。そんな中で、ユビキタスAIが着目したのがそのハイバネーション方式だった。肥大化したアプリケーションでは効果が限定的だったが、起動に必要なメモリ部分だけを先にRAMに読み込み、残ったメモリ部分は、起動後に読むことで起動時間を短縮できるのではないかと考え、そのハイバネーション方式にさらに独自の特許技術を組み込むことで、起動の高速化を実現。2010年に「QuickBoot」として製品化を果たした。

当時、機能の複雑化が進んでいたデジタル家電や携帯機器のOSにLinuxを搭載するケースがさらに増え、一方でAndroidTM携帯の開発も進んでいたが、「QuickBoot」を組込むことでAndroid搭載機器が1秒以内で起動できることに大反響を得て、ユビキタスAI社の株価も急上昇。界隈では衝撃的なデビューを果たした。

なぜ「QuickBoot」は起動が速いのか?

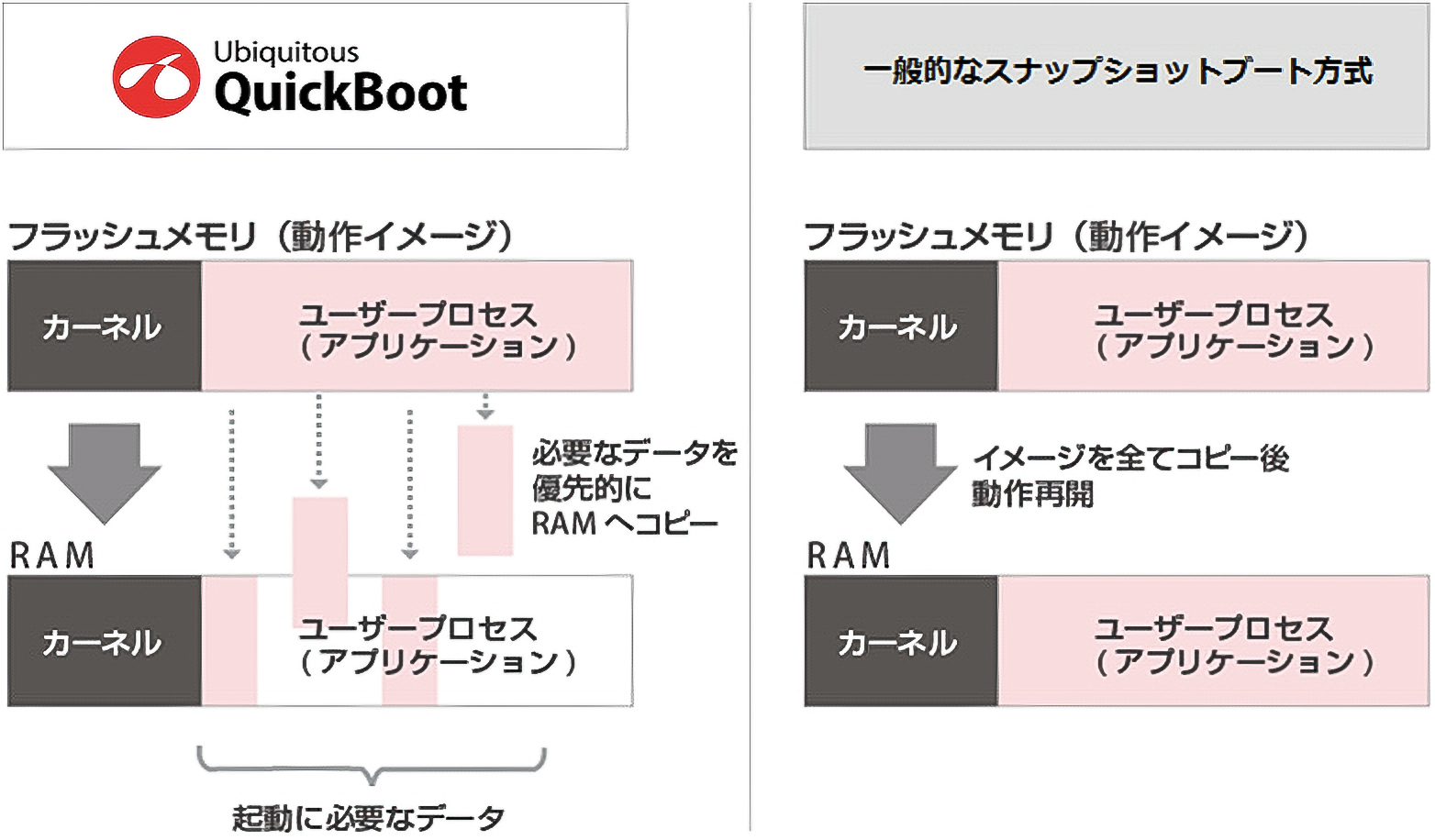

上の図を見るとわかりやすいが、ハイバネーションを利用した一般的なスナップショットブート方式ではフラッシュメモリから、メモリのイメージを全部RAMへコピーした後に動作を再開させる。それに対し、「QuickBoot」ではフラッシュメモリからメモリのうち、起動に必要なデータを優先的にRAMへコピーして動作を再開させるため、起動時間が短縮化されるという仕組み。RAMにコピーされていないメモリ部分はその後、必要に応じてコピーしたり、アプリの動作を邪魔しないタイミングで徐々にコピーしていき、最終的に全てをコピーしていく。

「ノウハウとしてはどこを最初に戻すのかということですね。いわゆるコロンブスの卵的な発想です」と話すのは、「QuickBoot」の立ち上げから参画しているユビキタスAI・執行役員 エンベデッド第1事業部長の木村好徳氏。

その後もスナップショットイメージの圧縮機能や差分アップデート、マルチコア対応など着実にマイナーチェンジを重ねていく。2017年にはセキュリティ面に配慮した高速起動を実現するSecureBoot対応、スナップショットイメージの読み込み時間を従来比30~40%高速化させたSuper Read Boost機能の搭載など、その完成形ともいえる「QuickBoot SDK R2.0」を発売した。

「R2.0は登場からすでに8年が経っていますが、機能的には完成されています。あとは64ビット対応とか、動かすプラットフォームが変わるだけで、マイナーチェンジを継続的に進めて対応しています。革新的な機能アップがないと、QuickBoot自体にはR3.0ってあるのかな? というレベルの完成度ですね」

システムの起動に必要なメモリ領域を優先的に不揮発性ストレージからRAMに復元する仕組みによって、圧倒的な起動の高速性を誇り、アプリケーションの使用するメモリサイズが増えても起動時間に大きな影響を与えない。さらにAndroid対応を進め、これまでに9000万台を超える量産実績など、その道での大ヒット商品へと発展。現在ではカーナビなどの車載機器やタブレット、無線装置、操作卓、通信機器、医療機器、パネルコンピュータ、など、幅広い組み込み機器で採用されている。

「私自身はもともと、2000年頃からLinuxディストリビューターとしてLinuxケータイに関わっていて、当時から起動時間がかかるのはなんとかならないかな? という課題は出ていましたね。ケータイメーカーの方とお酒を呑みながら、メモリを戻すやり方でできないかな? なんて話していたの記憶していますが、それを具体的なプロダクトにしていったのがQuickBootです。最初は 5、6人ではじまったプロジェクトで、量産に漕ぎつけるまでに2年かかりました。それもあって、Android搭載機器の1秒起動のプロモーションで大反響が得られたときはうれしかったですね」

「QuickBoot」のデビュー直後にある家電メーカーからテレビに搭載したいという話も来たという。

「Androidはある意味、Linuxの派生形ですが、本当に起動するのに時間がかかるのです。最近では、あらためてAndroid 13, 14の起動が遅いこともあり、スマートテレビなどでお問い合わせが増えています。カーナビなどの車載機器も以前はLinuxがベースでしたが、今ではAndroid。その分、マーケットは広がっていると感じています。今後はウェアラブル関連でもQuickBootのニーズがあるのかなと考えています」

起動を待つストレスが緩和され、機器を早く始動させられることによって、製造工程における生産性の向上や、待機電力の低減、バッテリーのもちを良くするというカーボンニュートラルな側面もある「QuickBoot」だが、その”生みの親”でもある木村さんにとって今後の目標とは?

「QuickBootをナショナルブランドにすること。より、知名度と認知度を高めていきたいですね。ワールドワイドでも展開できると考えています。QuickBootは課題が非常に明確。誰もやっていなくて、ユーザーやメーカーのみなさんが喜ぶことをやっているという点で、もはやQuickBootはわが人生のようなもの。いろんなところで使っていただいて役に立っていることが一番うれしいですね」

※Linuxは,Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。Android は Google LLC の商標です。

参考情報

ユビキタスAI

https://www.ubiquitous-ai.comQuick Boot

https://www.ubiquitous-ai.com/products/quickboot/

“100年に1度の大変革期”を迎える自動車業界を「EV」と「アウディ」の2つから考える

アウディを始めとする著名な自動車メーカーが、2026年以降の全新モデルを電気自動車にするなど、自動車産業における電動化の波が加速…