『エンダーマグノリア』の注目点は「一貫性」と「新作らしさ」 “苦渋の決断”に見る、発売元の矜持

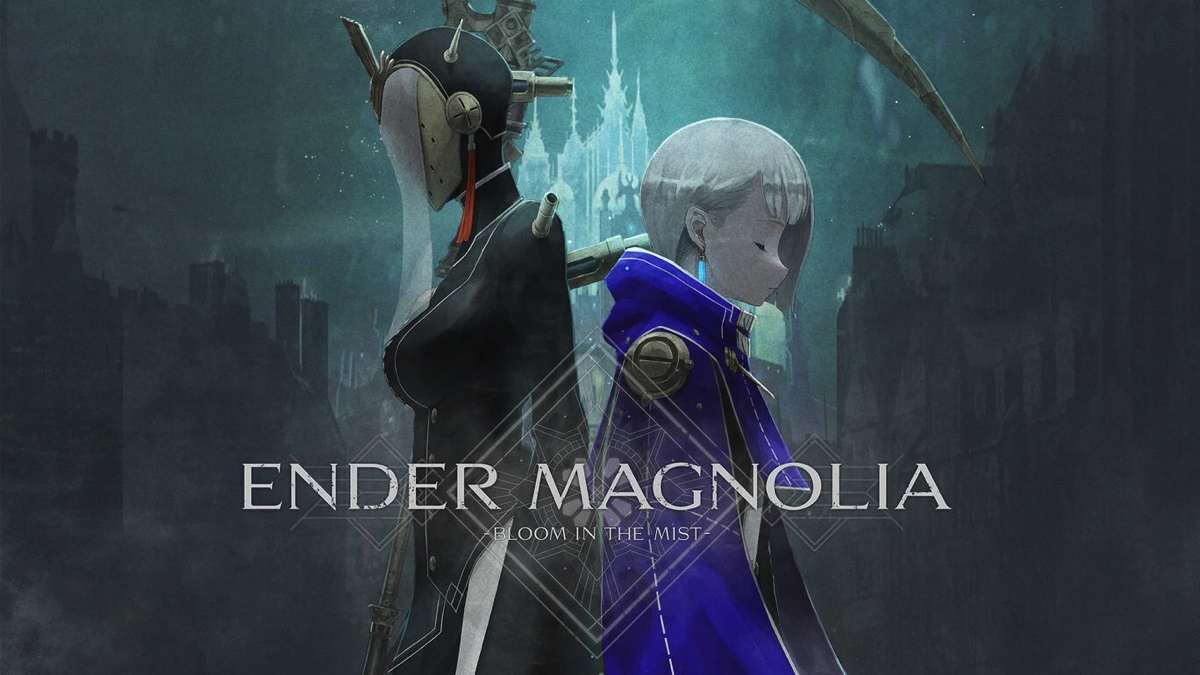

1月23日、『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(以下、『エンダーマグノリア』)が発売となった。

150万本超えのヒットを記録した前作『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』(以下、『エンダーリリーズ』)の続編として、発表時から大きな期待を寄せられてきた同タイトルは、シリーズの地位を盤石なものとできるだろうか。

150万本を売り上げた『エンダーリリーズ』の続編『エンダーマグノリア』

『エンダーマグノリア』は、AdglobeとLive Wireが開発を、Binary Haze Interactiveが発売を手掛ける探索型の2DアクションRPGだ。舞台となっているのは、地下に眠る膨大な魔力資源によって栄えた魔法大国「煙の国」。同国では、地下から吹き上がる穢れた煙の影響で、人工生命体「ホムンクルス」が暴走する怪物へと変貌していた。主人公である調律師のライラックは、1人のホムンクルスとの出会いから、失われた記憶と大切な仲間の行方を探す旅に出る。プレイヤーは彼女の目線から、終末の世界で描かれる破壊と再生の物語を見つめていく。

同タイトルは、2021年6月にリリースされ、全世界で150万本を売り上げるなど好評を博した『エンダーリリーズ』を初作とするシリーズの第2作で、2024年3月26日よりアーリーアクセスが開始されていた。Steamプラットフォームにおける現時点での評価では、全体の98%が好評とし、もっとも高いレビューランクである「圧倒的に好評」へと分類されている。

今回、発売となったのは、上記の早期アクセス版をベースに制作され、完成を迎えた製品版。価格は3,278円(税込)で、Nintendo Switch、PlayStation 4/PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam)に対応する。なお、Nintendo Switch、PlayStation 4/PlayStation 5では、パッケージ通常版、パッケージ限定版も展開される(※)。

※限定版の発売は、Nintendo SwitchとPlayStation 5のみ。アートブック、ボーナストラックCDが同梱される。価格は、パッケージ通常版が税込4,378円、パッケージ限定版が税込10,230円。

前作から踏襲されたアイデンティティ。「一貫性」と「新作らしさ」に注目

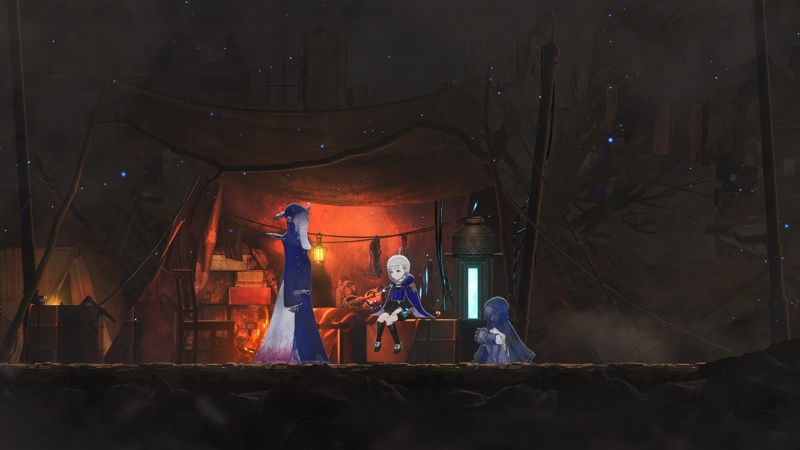

前作『エンダーリリーズ』のアイデンティティを踏襲したシリーズ最新作として、期待と高評価のなか、ついに発売を迎えた『エンダーマグノリア』。私は2024年4月、同タイトルの早期アクセス版がリリースされたタイミングで、プレイから受け取ったインプレッションをまとめている。特筆したのは、デカダンスな世界観と、オーソドックスながら遊びごたえのあるシステム、グラフィック/サウンドの美しさといった、シリーズの特長が脈々と受け継がれている点だ。

アーリーアクセスでは、プレイできる範囲が1つの街と序盤の4つのエリアに限定されており、2時間ほどという、やや物足りないボリュームであったものの、そうした独自性が続編にもたしかに息づいているさまを十二分に感じ取ることができた。製品版の発売前から高評価が相次いだのは、ハードルを上げてプレイしたファンを納得させられるだけのクオリティが『エンダーマグノリア』に備わっていたからにほかならない。おそらくリリース後も、そのようにして築き上げられた信頼は裏切られないのだろう。

そのうえで、注目したいのは、「踏襲されたシリーズのアイデンティティがゲームの終わりまで一貫しているか」「前作のDLCではなく、新作として発売することにどれだけの納得感があるか」といった点だ。

上述の記事のなかで私は、登場人物たちの言葉によるコミュニケーションが最小限だった『エンダーリリーズ』に対し、『エンダーマグノリア』では、多くのキャラクターが主人公と会話を繰り広げていく点に両者の違いがあると説明。こうした点がストーリーテリングに好影響を与えるのではないかと提起した。もし一連の変更が意図的だとすれば、決して小さくない前作との差異になるだろう。このことは、新作である意義にもつながっていく可能性がある。

一方で、もしそのような試みが一貫しなければ、前作から築き上げてきたシリーズとしてのクオリティには、若干のほころびが生まれることになる。価格に見合った体験を備えてリリースに至ったであろう製品版には、そのボリュームなりの作品性が求められていく。

製品版リリースをめぐる対応に見る、Binary Haze Interactiveのプロフェッショナリズム

はたして『エンダーマグノリア』は、課せられた使命をクリアできるだろうか。おそらくそのような心配は杞憂に終わるだろう。なぜなら、発売元のBinary Haze Interactiveや、その関連会社である開発元のAdglobe、Live Wireは、稀有なプロフェッショナリズムを有する制作チームであるからだ。その一端は、製品版のリリースをめぐる対応にも現れている。

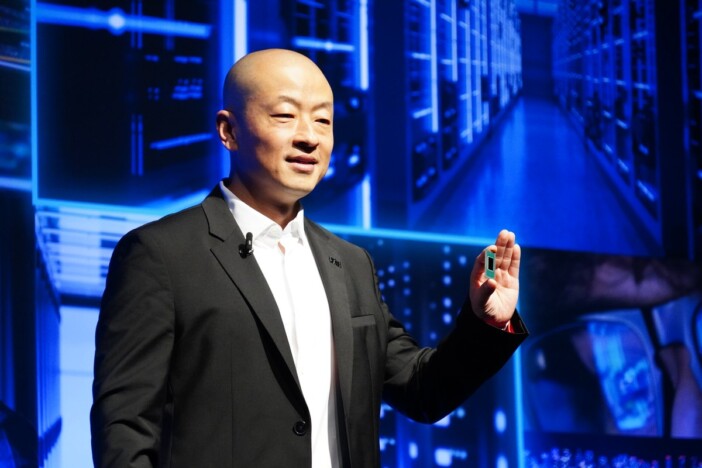

2024年12月23日、Binary Haze InteractiveでCEO兼クリエイティブディレクターを務める小林宏至氏は、『エンダーマグノリア』の正式リリースにあたり、当初予定していた早期アクセス版からのセーブデータの引き継ぎを実施しない判断に至ったと発表した。その理由について、同氏は「さまざまなブラッシュアップ/改良を重ねた結果、早期アクセス版を手に取ったプレイヤーにももう一度、重複部分を体験してほしいと考えたから」と説明。ユーザーに不便を強いる対応となったことを謝罪しながらも、“最良の形”で同タイトルを届けることを優先したと述べた。

【重要なお知らせ】

「ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist」アーリーアクセス版をプレイしていただいた皆様へお知らせがございます。

詳細は添付画像をご確認ください。#エンダーマグノリア #EnderMagnolia #エンダーリリーズ #EnderLilies pic.twitter.com/0qxFy9mmbl— ENDER MAGNOLIA【日本語公式】 (@EnderLilies_JP) December 23, 2024

早期アクセス版の購入者のなかには、セーブデータの引き継ぎが可能とされていたことを念頭に、正式リリース後のスタートダッシュの準備に多くの時間と労力を注いできたプレイヤーもいるはずだ。そのような背景を踏まえると、こうした方針転換は反感を買いやすいため、行わない方が無難だっただろう。しかしながら、Binary Haze Interactiveは、“前提を覆す苦渋の決断”に至った。ここに同社を含む開発チームの、ゲーム制作に対する矜持を垣間見ることができるのではないか。

私を含む多くのゲームフリークはこれまで、アーリーアクセス期間中に行われる開発作業に、重複部分のブラッシュアップを含めていなかった(求めていなかった)ように思う。その意味において、Binary Haze Interactiveの『エンダーマグノリア』製品版リリースをめぐる対応は、同文化に潜在していたポジティブな一面を露見させたとも考えられる。

小林氏によると、同社は「ただひたすらに“面白いゲーム”あるいは“美しいゲーム”を作ることを目指して、ゲーム制作に取り組んでいる集団」なのだという。今日の日本、さらには世界において、自らのスタンスを作品のクオリティと、その開発/発売をめぐる言動・行動の両方で示せるチームは、決して多くないはずだ。

だからこそ私は、Binary Haze Interactiveと彼らが贈りだす『エンダーマグノリア』というタイトルに期待してしまう。本稿で提示した注目点に関しても、おそらくは簡単に納得させられてしまうのだろう。ひとりのシリーズファンとして、今後の界隈の反応を楽しみにしている。

『エンダーマグノリア』に感じた“金字塔”誕生の息吹 現代性との融合がアイデンティティに

3月26日、『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(以下、『エンダーマグノリア』)のアーリーアク…