シリーズ30周年で復刻の「かまいたちの夜」 根強い人気を支える“主体的な体験”と没入感

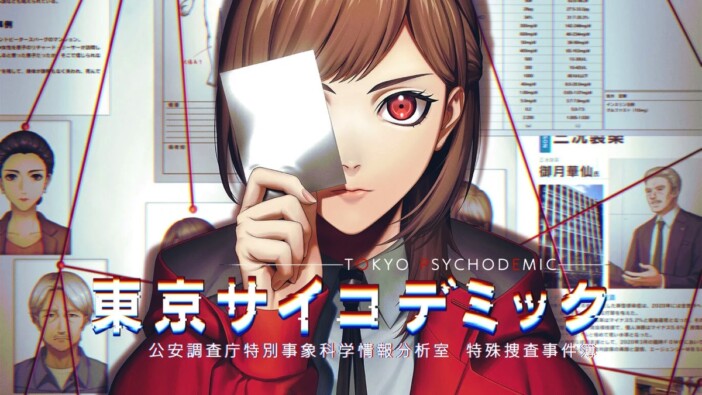

スパイク・チュンソフトは6月18日、『かまいたちの夜×3』を2024年9月19日に発売すると発表した。

サウンドノベルの金字塔として、オリジナル版の発売から30年が経過した現在もなお、愛され続けている「かまいたちの夜」。同シリーズはなぜ、これほどまでに語り継がれる作品となったのか。その魅力について考える。

チュンソフトが手掛けたサウンドノベルの金字塔「かまいたちの夜」

「かまいたちの夜」シリーズは、チュンソフト(現スパイク・チュンソフト)が1994年に発売した同名タイトルを初作とするサウンドノベル作品だ。誕生からこれまでの30年のあいだに、3作のナンバリングや複数の派生タイトル、移植版、リメイクなどが展開されている。

「サウンドノベル」とは、読み物をベースにしたアドベンチャーゲームの一種。画面全体を覆うようにして表示されるテキストを読み進めることで、物語が進行していく性質を持つ。SEやBGMといった“聴覚的”演出によってシナリオへの没入度を高めている点から、(ノベルゲームという大分類から特に区別して)「サウンドノベル」(サウンド=音)と呼ばれている。他方、(音ではなく)スチルやムービーなど、“視覚的”演出によって同様の効果を狙うジャンルを「ビジュアルノベル」(ビジュアル=映像)と呼ぶケースが多い。

おなじくチュンソフトが手掛けた「弟切草」や「街」『428 ~封鎖された渋谷で~』といったシリーズ/作品が有名。これらは「かまいたちの夜」とともに同社の「サウンドノベルシリーズ」を形成している。

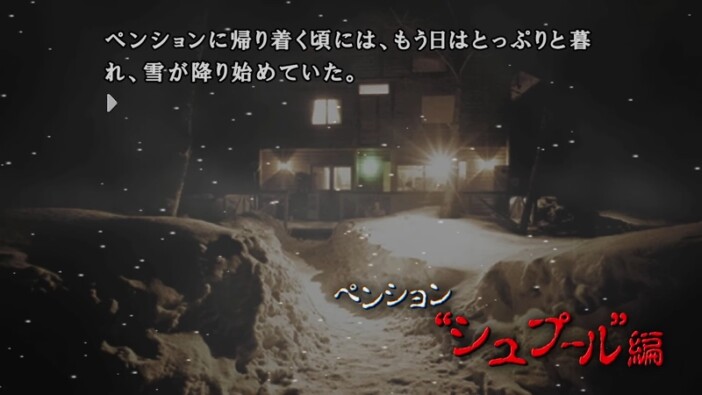

「かまいたちの夜」シリーズのナンバリング作品において、プレイヤーは主人公・透の視点から、旅行先で巻き起こる連続殺人事件の行方を見つめていく。メインストーリーである「ミステリー編」のほか、同編のエンディングを見ることで開放されるアナザーストーリーの「悪霊編」「スパイ編」など、複数のシナリオが用意されており、1作でさまざまな物語を体験できる。その完成度から「かまいたちの夜」はサウンドノベルの金字塔として、現在もなお、熱狂的な支持を獲得している。

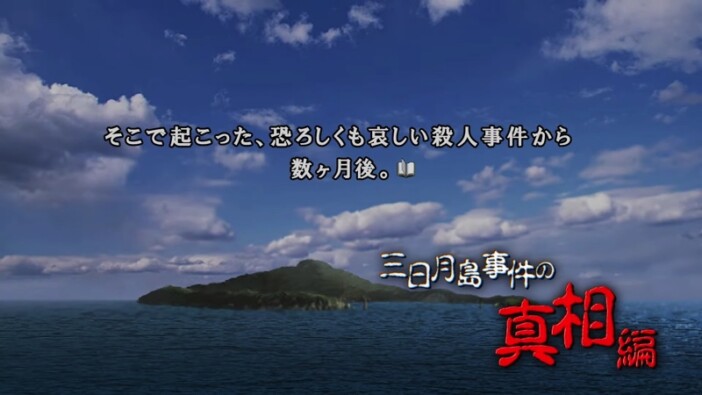

今回発表となった『かまいたちの夜×3』は、シリーズにとって7年半ぶりの新作(移植版・リメイクを除く)。タイトル名や収録内容から、2006年にPlayStation 2で発売となった『かまいたちの夜×3 三日月島事件の真相』のリマスターであると推測される。同作にはシリーズの完結編として新たなシナリオのほか、第1作『かまいたちの夜』と第2作『かまいたちの夜2 監獄島のわらべ唄』のメインストーリーである「ミステリー編」が収録されている。高評価を集めた一方で、少なからず課題も抱えていた同作がどのような形で復刻を迎えるのかに注目が集まっている現状だ。

『かまいたちの夜×3』は、2024年9月19日発売。対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 4、PC(Steam)で、価格は税込3,960円となっている。Nintendo Switch向けには、パッケージ版も展開される。

主体性と演出がもたらす没入感。ジャンルの特性を生かしきったつくりが無二の魅力に

ゲームカルチャーでは昨今、アドベンチャー/ノベルのジャンルが盛り上がりを見せている。2022年5月発売の『春ゆきてレトロチカ』、2023年3月発売の『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』、同年11月発売の『ヒラヒラヒヒル』などの成功は記憶に新しいところだ。復刻までを含めると、「逆転裁判」シリーズ、「ダンガンロンパ」シリーズのリマスターコレクションなども話題を集めた。直近では、韓国の個人開発者・Somi氏によって制作された新作アドベンチャー『未解決事件は終わらせないといけないから』も好評を博している。

私は2023年末に執筆した記事のなかで、こうしたトレンドがハードの高性能化と正反対に位置するものであるとする一方で、2024年以降も継続していく可能性があると予測した。実際に先述の『未解決事件は終わらせないといけないから』の例のほか、『CLANNAD』などの作品で知られるジャンルの代表的メーカー・keyが新作アドベンチャー『anemoi -アネモイ-』を発表するなど、話題に事欠かない状況が続いている。『かまいたちの夜×3』の発売もまた、こうした盛り上がりと地続きであるのだろう。

その反面で、紹介したタイトルの大半は、どちらかと言えばビジュアルノベルに分類されるゲーム性を持っている。「かまいたちの夜」シリーズのように純粋なサウンドノベルは、登場から30年という時間経過とともに進むハードの高性能化のなかで、ほぼ見られなくなってしまった。それでも今回の復刻が界隈に好意的に受け止められているのは、シリーズの残してきた功績によるところが大きい。

先の段落では「シナリオの完成度」と総括的に表現した「かまいたちの夜」の魅力だが、その言葉をさらに紐解くと、「主体性」というキーワードにたどり着く。小説や映画、ゲームではノベルやRPG、さらにはアクションに至るまで、言葉を使った物語のある作品では、プレイヤーをいかにシナリオに引き込むかが、ストーリーの良さを伝えるうえで重要なテーマとなってくる。古今東西、シナリオが不評だった作品は、この点で失敗しているケースが少なくない。ゲームカルチャーの歴史に詳しいフリークであれば、いくつかの例が思い当たるのではないか。

「かまいたちの夜」では、真犯人/トリックの推理にプレイヤーを能動的に関わらせることでシナリオへの没入感を担保している。これはサウンドノベルシリーズにおける前作『弟切草』からの改善事項だ。「かまいたちの夜」において、プレイヤーはよくあるミステリーやサスペンスと同様に事件に巻き込まれ、その真相へと迫っていくことになるが、同シリーズがその他大勢の作品と異なるのは、「台本に用意された次の殺人」をその推理によって回避できることだろう。この点こそが「かまいたちの夜」の無二の個性であり、「シナリオの完成度」という魅力にもつながる重要なキーワード「主体性」をその物語にもたらしている。

また、演出面では、「文字情報+音」というジャンルの特性を生かしたリアルな情景描写も秀逸だ。静寂のなかに響く、猛吹雪や階段のきしむ音、被害者の悲鳴といった効果的なSEに恐怖感を煽られたプレイヤーも多いだろう。一つの演出として、持てる選択肢をこれほどまでに生かした作品は、後発やビジュアルノベルを含めても少ないのではないか。この点もまた、「かまいたちの夜」の特長となっていることは間違いない。

アドベンチャーゲームは主人公の目を通じて物語を追体験していく特徴を持っているが、類似する構造を持つ小説や映画とは異なり、主人公さえも「死」という形でドロップアウトする可能性を孕んでいる。こうした特性があるからこそ、上述の主体性や演出が怖さを何倍にも増幅した面があるのではないか。「サウンドノベルにしかできないこと」を追求した結果がシリーズの成功につながったのだと言える。

先にも述べたとおり、ハードの性能向上などによって純粋なサウンドノベルはほとんど見られなくなってしまったが、シリーズの功績は、類似分野から生まれた人気作品のなかにいまも息づいているはずだ。アドベンチャー/ノベルのジャンルが息を吹き返しつつあるいまだからこそ、草分けとも言える金字塔「かまいたちの夜」が描き出す世界にのめり込んでみるのも一興なのではないか。

『かまいたちの夜×3』の発売までは、あと3か月ほど。直近のゲームカルチャーを賑わす後発作品との共通項を探してみるのも面白いかもしれない。