不可思議で不穏、そして圧倒的に新しい――『Lorelei and the Laser Eyes』が切り開く、現代のナラティブ体験

「迷宮は未知を引き延ばすためのもの……いっぽう迷路は道に迷うためのもの。そして我々は迷いました。」

『Lorelei and the Laser Eyes』(Nintendo Switch/Steam)のことを書くにあたって、「一見アーティスティックなガワをしているものの、実際はゴリゴリのパズルアドベンチャー」とか「小難しそうだが、意外とシンプルなストーリー」などと、そんなふうに話を持っていくことはそれほど難しくないだろう。本作は一面においては、たしかにそういうゲームだから。でも、本作をそのように単純化することはかえって本質から遠ざかってしまうように思う。

「人を選ぶ」といった物言いは、日々大量にゲームがリリースされる今日、なにを言ったことにもならないかもしれない。でも本作には明らかに「人を選ぶ」ところが確実にある。もっと言えば「人を食っている」ようでもあるし、「愚直なまでに誠実」にも見える。ユーモアもたっぷりあるが、きわめてシリアスでもある。デジタルアートであると同時に、古風で骨太な「脱出ゲーム」でもある。プレイヤーの受け取り方によって、印象も評価もがらりと変わってしまうきわめて両義的な作品なのだ。このコラムではそんな『Lorelei and the Laser Eyes』とは、はたしてどのような作品なのか、考察してみたい。

オールドファッションな「探索アドベンチャーゲーム」?

表面的なゲームメカニクスについて言及するなら、『Lorelei and the Laser Eyes』は初代バイオハザードに通じるところが大きい。舞台が古い洋館(本作においては時空を超越したホテルだが)というところも、視点が「固定カメラ」であることも、所謂「ラジコン操作」であることも、通奏低音的に漂う不穏な空気感もそうだ。ただし本作はゾンビとの対決などはなく、主人公女性以外のキャラクターも多くは登場しない(おまけに1人は書斎に閉じこもっており、1人は要介護の状態である)。そこでプレイヤーが行うのは、そのほとんどが「パズル」とは言い難い、入手した書類を精査して正しい数字・用語を正確に入力する、あるいは移し替える、シンプルだが膨大な量の謎解きである(純粋なパズル問題も存在するが、それらはクリアに必須なものではない)。

そうして見ると、本作のゲームとしての在り方はとくに先進的なものではない。その源流まで辿れば、テキストと画像を用いた謎解き1ビットADVの元祖である『ミステリーハウス』(1980)を思わせるような(ゲーム内にもそのようなオマージュがたびたび登場する)、オールドスタイルを意識的に取り込んだ探索アドベンチャーゲームと言えるだろう。

しかし別の一面では、『Lorelei and the Laser Eyes』はゲームとアート、そしてナラティブ(語り口)のまったく新しい可能性を提示した挑戦的な作品であり、簡単には酌み尽くせない多層的なストーリーをプレイヤーに見せてくれる。

冒頭に記したように、本作のゲーム構造・手法は比較的シンプルな探索ADVだが、そこに伏流しているのは一筋縄ではいかないテーマであるように思う。僕はこのゲームをプレイした30数時間(本作のプレイ時間としては明らかに長いが、筆者のようにパズル・謎解きが不得手なプレイヤーならそのくらいかかる可能性はある)、「ここはどこなのか? 現実世界なのか? 夢なのか? このサングラス女性は誰なのか?」そういったことを頭の片隅で同時的に考え続けていたように思う。実際にゲームをしている脳内とは「別の場所」に意識と空間を現出させる——本作はそんな不思議なナラティブ体験をプレイヤーに投げかける希有な作品なのである。このプレイフィールは不可思議で不穏、かつ新しい。

アートとゲームを撹拌(かくはん)した作品?

本作はアートとゲームを撹拌した作品として『IMMORTALITY(2021)』に近いところがあるように思う。筆者は『IMMORTALITY』を、映像作品でありゲームでもある名づけがたいジャンルを生み出した傑作として高く評価しているのだが、本作にそうしたわかりやすいケミストリーがあれば、もう少し本作の凄さを伝えやすかったかもしれない。だが『Lorelei and the Laser Eyes』は、表面的には「オーソドックスな謎解きアドベンチャーゲームですよ」という態度を頑ななまでに崩さない。あたかも昔ながらの様式美を守り続ける古いモノクロ映画やクラシックホテルのように。

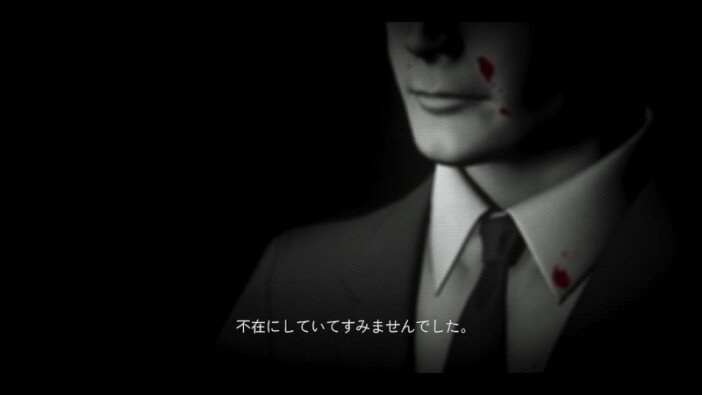

『Lorelei and the Laser Eyes』は、謎めいた登場人物Renzo氏のように、プレイヤーをからかっているような、煙に巻こうとしているようなところが多々ある。Renzo氏の存在は本作を象徴している。彼の古風で、洒脱で、諧謔と仄めかしにみちた態度はまさしく本作そのものだ。Renzo氏はプレイヤーを「ふるいにかけている」ようにも見える。

本作を少しプレイして「これはパズルゲームとしてはお粗末なのではないか」あるいは「わけがわからん」と、途中で投げ出してしまうプレイヤーもいるかもしれない。でもそのように感じた人も、騙されたと思ってしばらくプレイを続けてみてほしい。本作は戸惑いながらも費やした時間に見合った「未だ見ぬ世界」をプレイヤーに提供してくれるポテンシャルがある。その世界は、大量かつ格式張った、思わせぶりな謎の数々を乗り越えて「真相」を知りたいと願ってやまないプレイヤーに、モダンなデジタル・アートを古典的な謎解きゲームの俎上に載せることで生まれた「なにか」を赤い迷路のように浮かび上がらせる。

異色ディベロッパー・SIMOGOの集大成?

思い返してみると、本作のディベロッパーSimogo最初期の作品である『A Year Walk』(Wii Uでのみ日本語版が配信されていたが、現在はSteamかApp Storeで英語版を購入するしかプレイ手段がない。本作を気に入った方にはぜひプレイして頂きたい)、テキストと音声で構築された迷宮を彷徨う『DEVICE6』(iOSのみ購入可。こちらも日本語はなし)ともに凝りに凝った意匠がこらされた美しくも不穏な「脱出ゲーム」だったが、この2作と異色のリズムアクションゲーム『Sayonara Wild Hearts』(2019)を経て、本作がSimogoの集大成的作品になったことは必然だったのかもしれない。

Simogoは本作『Lorelei and the Laser Eyes』で一本道の謎解きADVとしては規格外なほど謎解き・パズルの物量を増やし、グラフィックの洗練と構築を徹底的に行い、デヴィッド・ダーリンやジェイムス・ブレイク、アンジェロ・バダラメンティ、ニーノ・ロータといった古今東西のミュージシャンによる音楽(本作の素晴らしいオリジナルサウンドトラックを各ストリーミングサービスで聴くことができる)を想起させる、「あちらとこちら」を越境するような幽玄なBGMによって(本作において音楽は過去作以上に重要なエレメンツとなっている)、迷路に留まらない迷路——アートでもゲームでもある作品を生み出した。これはグラスホッパー・マニファクチュアの須田剛一が『花と太陽と雨と』で、サム・バーロウが『IMMORTALITY』で表現した「なにか」を継承し、昇華させた重層的なナラティブ——語り口の新たな達成であるように思う。

そろそろ冒頭の問いに戻ろう。アートとしてのゲームを創作することは可能なのか? ゲームとは迷路なのか? 「記憶」をゲーム化するとはどういうことなのか? 本作はそんな問いを執拗に、誠実に問い続けた、きわめて自己言及的でモダンなミステリー・アドベンチャーゲームである。ひとまずはそう定義しておきたい。

そんな『The Lorelei and the Laser Eyes』をミステリーを愛するゲームファンにすぐにでも触れていただきたいとせつに願う。本作は制作者と登場キャラクター、そしてプレイヤー自身が織りなす美しい「共同作業」でもあるはずだから。

シガー・ロスの音楽とともに「どこでもない」場所へ 『スナフキン:ムーミン谷のメロディ』が示した“守る意思”

『スナフキン:ムーミン谷のメロディ』からは、完璧な「世界」の表現とファンへの細やかな心配り、そして原作が持っている優しく力強いメ…