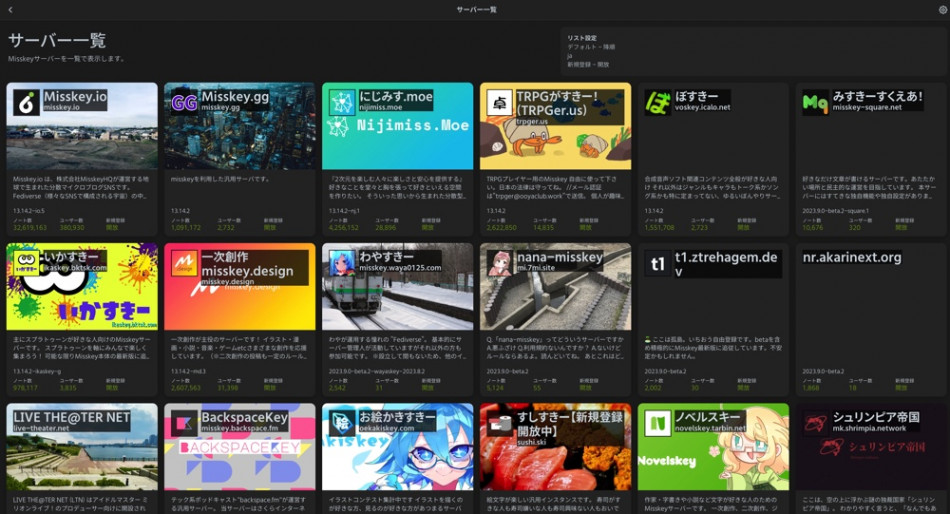

目指すのは「オタク向けmixi」「平成のインターネット」……? ユーザー爆増の純日本産SNS『Misskey』開発・運営インタビュー

分散型SNSは「人間には早すぎる」 理想と現実の狭間で村上さんが思うこと

ーーXの騒動には営利企業がインフラ化した巨大SNSを運営することの限界を感じます。中央集権的な運営体制が非難されることも多く、こうした体制に対するカウンター、あるいはこうした状況を脱却する思想として、Web3であるとか、分散型SNS、Fediverseみたいな考え方を捉えることができる。こうした思想、構造は今後、正しく機能していくのか、大きく人々に普及するのか、ということについて、SNSを運営されている立場からどのように考えていますか。たとえば分散型SNSはいろんな期待を持たれていますが、その期待に応えられるのでしょうか。

村上さん:これは率直に言うと「応えられない」と思います。理由としては、たとえばMastodonとかもそうですが、そもそもソフトウェアの設計には開発者の思想が色濃く出るもので、管理コストの問題で「フォークして自分でカスタマイズして使う」という層はとても少なくなります。

たとえばMastodonは過去にタイムラインの自動更新機能を無くしていたりカスタマイズされてきた歴史があるわけですが、これも開発者の意志が反映された結果で、Misskeyも同じようにsyuiloが「これをやりたい」って決めたらそういうアプリケーションになるんです。それはもう誰も止められないし、結局アプリケーションとしての完成度は、フォークされたものよりも常時更新されていくものの方が高くなっていく。カスタマイズすればするほど維持コストがかかるし、アプリケーションも巨大になって大変なので、結局みんな生の状態で使ってしまうと。

加えて現実的な問題として、アプリケーションを進化させる、より使いやすくしていくうえでは、結果として開発が中央集権的なふるまいをしてしまう、というジレンマがあります。たとえばMisskeyではioとMisskeyで強力な連携を取って、ioで起きた事象をMisskeyの開発にフィードバックしています。ioはMisskey最大のインスタンスですから、その規模自体がMisskeyの設計に大きな影響を与えているわけです。「33万人のユーザー規模でこういう問題が起きたから、こういう機能を廃止しよう」とか、「負荷を軽減するためにこの機能は廃止しよう」といった形で、ioはMisskeyがより使いやすくなるための基準となっています。しかも1万人規模のSNSだったら発生しなかった問題が今になって噴出しているので、それに対する最適化を行うことが続いており、結局Misskeyの開発はioをベースに進んでいるんです。

ーーその姿は中央集権的に見えますが、「悪いこと」ではないように見えます。

村上さん:でも、たとえばニッチな機能がオミットされたりはしちゃうんですよ。「負荷軽減のためにこの機能を廃止しました」ということは結構起きていて、こうした機能の取捨選択というのも、極端に言えばioの意向次第なので、これはまったくWeb3的ではない。

それはMastodonも同じで、Mastodonには開発チームが運営する「mastodon.social」というインスタンスがあります。Mastodonはこのインスタンスをベースに開発されていて、ここで起きたことを基準にMastodonのクライアントがアップデートされているわけですが、結果としてはMisskeyもMastodonも単一のインスタンスに眼差して開発されている点で、Xとあまり変わりません。

なので「結局中央集権になってしまう」というのが現状です。分散型SNSにはインスタンスの管理方法や、ユーザーが自由にインスタンスを作れるという部分において中央集権を脱する仕組みがあるとは思いますが、クライアントソフトウェアの製作に関しては中央集権的な構造を脱するのは難しいと思いますし、ioやMisskeyもその脱却にそこまで力を入れているわけではありません。あくまでも「Fediverseも使えるSNS」という位置づけです。

ーーSNSの運営・開発においては中央集権的な、一つの大きなインスタンスで起きた事象に対してクライアントが対処する、というような仕組みがフィットしており、効率も良い、ということですね。様々な意見を持つ人がプロジェクトをフォークして派生プロジェクトを作っていくようなオープンソースの文化とは離れた考え方で、衝撃を受けました。

村上さん:一言で言えば、中央集権って便利なんです。たとえばMisskeyの仕組み上、ユーザー全員がそれぞれ自分のインスタンスを建ててそこに所属することもできるんですが、それをやるととんでもない量のスパムが発生します。そして1人が1インスタンス持っている状態ですから、ユーザーのスパムに対応する労力がものすごい増えてしまう。

でもioに参加していれば、モデレーターが勝手にスパムをブロックしてくれる。ユーザーは何もしなくてもスパムから守ってもらえる、運営が代わりに全部やってくれるという仕組みは便利ですし、SNSには絶対に必要です。そしてユーザーもそれに依存しているから、中央集権構造から離れるのは難しい。これは実際に分散型SNSを運営してみて、強く感じたところです。

そして、加えていうと分散型ってとても非効率なんです。これは技術面の話なんですが、分散型SNSってすべての投稿が全部のインスタンスにコピーされるんです。たとえばioからMastodonのインスタンスである「mstdn.jp」に投稿を送った場合、ioもmstdn.jpもその投稿を持っている状態が発生します。そうするとデータ量が2倍になりますよね。それを繋がってるインスタンスにも全部送信するので、たとえばioが繋がっているインスタンスは何万とありますが、その何万ものインスタンスすべてに、同じ投稿が保存されるんです。

つまり、投稿が分散すればするほどサーバーのリソースが無駄になっていくんです。画像や動画を投稿するとファイルサイズも大きくなります。1GBのファイルを100台のサーバーに配って、100台すべてがキャッシュする設定になっていたら100GBになってしまう。これってめちゃめちゃ無駄ですよね。

ーー持続可能性が低いですね。

村上さん:かなり低いと思います。そしてもう一つ問題があって、分散型って「投稿を消せない」んです。たとえば間違えてマイナンバーカードの画像をアップロードしてしまった場合、Xだったら、誰にも気づかれない段階で消したら消えるんです。でも分散型SNSだと、送信して相手のサーバーが受け取ったらすでにファイルは複数の場所にコピーされている。削除のリクエストがコケたりすると、一生消えなくなるんですよ。悪意のあるサーバーは削除のリクエストだけをブロックすることもできますし、削除のリクエストが飛んできたデータだけを保持するサーバーも理論上作ることが出来ます。これは悪意を想定した話ですが、オープンソースなのでそういうカスタマイズができてしまうんです。そういうサーバーがある以上は、もう個人情報を間違えてアップしたら「一発で終わり」だと思った方がいい。こうした状況を踏まえて、分散型は「人類にはまだ早い」と思います。

ーーオープンソースという思想自体が、悪意に弱いんですね。

村上さん:そうですね。GitHubのようにレビューやモデレーションできる仕組みがあれば大丈夫だと思うんですが、それでもたとえば「多分大丈夫っしょ」と適当にプログラムをマージしたら、そこにマルウェアのダウンロードコードが含まれている可能性もある。悪意に弱い考え方だと思います。

ーー分散型SNSに興味を持っている人々が、サービスを利用する上で持っているべき心構えや、注意すべきことはありますか。

村上さん:まず、個人情報を絶対にアップロードしないことです。そして、ネットにアップした情報は分散型SNSに限らず絶対に消えないと思った方がいいでしょう。「自分の投稿は一生残る」と思って発言することが大事です。Misskeyに関しては、消すかもしれない投稿はローカルで投稿してくださいとアナウンスしています。ほかのサーバーに送信されちゃうと消せなくなる可能性が高まるので、消す予定のある投稿はローカルにしてくださいと。ただ、このアナウンスも分散型SNSの理念には反しているんですよね(苦笑)。

ーー改めて、村上さんは分散型SNSという理念について、どうお考えですか。

村上さん:賛成か反対かでいうと、「ギリ賛成」という感じです。しかし先程も言ったとおり、リスクや利用者のリテラシーの求められる部分がとても多いので、たとえば何か、量子暗号などによって、投稿を消したいときに本人が確実に削除できるような仕組みができない限りは、まだ人類には早いと思います。

ーー理念には賛成しつつも、仕組みにリスクがあり、それを勘案した上で現状のSNSは「ユーザーファーストを考えたら中央集権でモデレーションをしてあげた方が、ユーザーにとってはずっと快適で使いやすい」ということですね。

村上さん:そうですね。間違いありません。「中央集権は悪なのか」と考えたとき、そうではないという回答を出さざるを得ない。