tofubeats「自由」MVで使用された映像制作手法“バーチャルプロダクション”とは? 使用の経緯と可能性について語られた説明会レポート

ゲーム制作にも用いられる『Unreal Engine 5』を活用した、“バーチャル・ロケハン”

本MVのロケハンでは、ゲームエンジンとして知られる『Unreal Engine 5』も活用されている。通常はロケ地に実際に赴いて現地を下見するロケハンだが、ここでは『Unreal Engine 5』のなかでカメラを動かして確認をおこなったという。

「今回はCGの中で視点を動かしながらカメラワークとダブルチェックを行いつつ、CG制作とカット割を決めていった」と賜氏は説明。そのため、3Dアセット製作をはじめとしたCG制作作業は本番撮影前に行われ、これがバーチャルプロダクションを用いた制作の特徴のひとつでもあるという。また本MVの映像は複数の手法を用いて撮影されているが、シーンごとにベストな撮影方法を選択できる点もバーチャルプロダクションを用いた制作の特徴として挙げられるだろう。

取材会では、先述の馬場氏、賜氏にくわえてstuのテクニカルディレクターを務めるMurasaqi氏を迎え、本MVの制作を振り返るトークセッションも実施された。

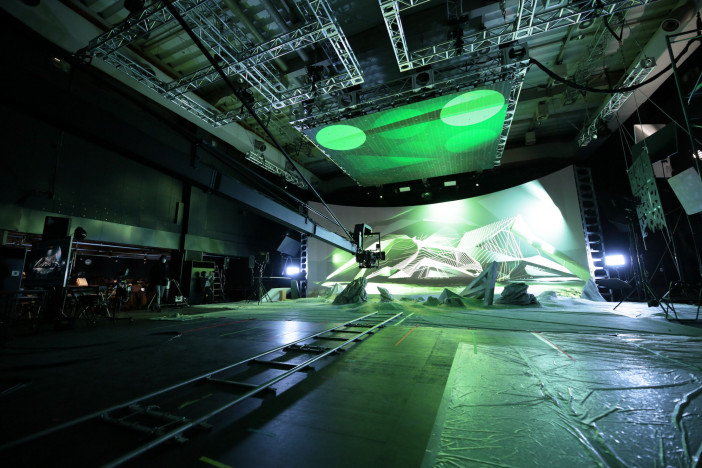

セッションでは馬場氏がバーチャルプロダクションを用いた制作に関して、「リアルのロケ地がないために選択肢が増えすぎる問題もあり、その多さに一時戸惑った」と述べた。一方で、代官山スタジオのLEDウォールは比較的コンパクトなサイズであるため、「カメラが過度に動くとその範囲を超えてしまうという制約がある」と説明。そのため、ウォールの外が映り込まないようなカメラの動きを設定する必要があったが、「その制約の中で新たな視点を探求することができた」と語った。

賜氏は、「もともとは、映画やドラマにつながる演技の撮影のためにバーチャルプロダクションの活用を想定しており、stuさんに相談してワンシチュエーションものの会話劇を考えていた」と本MV制作の経緯について説明。しかし、実際に取り組んでいく中で「ストーリー性を保ちつつ、実証実験として多様なカットにチャレンジできるMVの撮影にこの技術を適用することにした」と述べた。

Murasaqi氏は、本MV制作におけるアプローチと制作チームの編成、制作フローが異なることのメリットについて、次のように語った。

「今回は、カットごとに様々な実験を行いたかったためMV制作というアプローチを提案しました。

当初はショートドラマを撮る想定でしたが、ドラマだとカットの連続性や、それを生かした脚本制作などを意識せねばならずリサーチとしての目的がどうしても後回しになってしまう。

MVという形式のなかで物語を撮る方が現場のスタッフが試行錯誤しやすいと判断し、映像制作やテクノロジー活用の経験が豊富な馬場さんに監督を依頼しました。さらに制作チームの編成については、未知の分野に対する興味を持って積極的に取り組むことができる人材を起用しています」(Murasaqi)

また、制作フローについても「CGを後から挿入する際のリテイク問題が解決し、プリプロダクション段階で全員がイメージを共有しながら作業が進められる」とその利点を強調した。

一方で、チーム全体としてバーチャルプロダクションの知識が十分ではなかったため「試行錯誤しながら学びを深めるアプローチを取った」と苦労した点も語り、その時のフィードバックを活かしながら、テスト撮影を通じて改善を進めたという。馬場氏からは「美術とLEDウォールを組み合わせることで、LEDが照明の役割を果たし、空間として見たときに調和が取れる」といったような、「実際に試してみることで得られた知見」を記者に語ってくれた。また賜氏はプリビズ時の苦労をプロデューサー目線で、次のように語った。

「現状ではバーチャルプロダクションは主に背景として利用されているが、この技術を使えば無条件で良い映像ができるわけではない。今後、この技術が広く普及するためには、テストを重ね、どのようなアイデアが実現可能かを探っていく必要がある。今回のプロジェクトを経て、CGのクオリティだけでなく、従来の照明、美術スタッフとの連携が非常に重要だと認識されるなどスタジオスタッフの成長にもつながった。とくに、CGとリアル美術や照明を合わせる際の調整などには、各スタッフ間のコミュニケーションが不可欠で、難易度の高い映像制作も彼らのおかげで可能となった」(賜氏)

また、賜氏はバーチャルプロダクションを使用する際に苦労した点として「スタッフ間での詳細なコミュニケーション」と「予算の割り振り」の2点を挙げ、以下のように語った。

「カメラワークの微妙な変更はCG対応を難しくさせるため、全員が連携して事前にある程度の決め事を定める必要があった。またCG制作におけるクリエイターやCG数、クオリティは予算により変わるため、既定の予算内でその割り振りを行うことが難しかった」(賜氏)

馬場氏も『Unreal Engine 5』上でのロケハン体験を苦労した点として挙げた。

「バーチャルプロダクションでは、実写撮影とは異なり、ゼロから空間を作り出すことが可能で、ロケ地の天候や時間帯などの制約もないというメリットがある。その一方で、スタジオ内の壁や天井の高さを考慮に入れながらアングルを探すなど、従来の方法よりも考えなくてはならないことが多く、苦労した」(馬場氏)