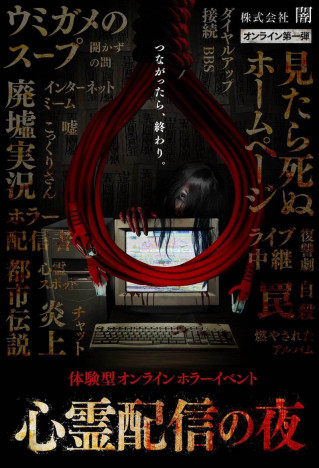

テクノロジーで進化する「ホラー文化」 10~20代の間で再燃する理由を株式会社闇・頓花聖太郎&ImCyan-アイムシアン-に聞く

『回路』『SIREN』……新世代のホラー作家が影響を受けたJホラーたち

――ちなみに、お二人はどんな作品に影響を受けてきたんですか?

頓花:ホラー作品でいうと、小さいころはホラー番組も一人では全然観られなくてむちゃくちゃ震えたクチなんですけど、そもそもUFOとかオカルトは大好きだったので、「怖がりだけど幽霊を探し回る」みたいな子どもでしたね。それでだんだん、お化け屋敷や『リング』をはじめとするJホラーにはまるようになりました。

――世代的にJホラーの影響は大きいですよね。

頓花:わりとど真ん中かもしれませんね。『呪怨』のVHS版が話題になった世代ですし、黒沢清さんも大好きで。今回のイベントのメインビジュアルは黒沢さんの『回路』という映画を意識してたりしますね。インターネットに感じる「異界に繋がるような恐怖心」のようなものは、あのあたりがヒントになっている気はします。

シアン:最初は『バイオハザード』のような海外ホラーテイストのゲームを遊んでいたんですが、やはり外山圭一郎さんの『SIREN』のような作品を遊んだりする中で「自分としては和ホラーの方が怖いんだな」と改めて思うようになりました。

そこから数年のブランクがあったんですが、2012年に「ニコニコ自作ゲームフェス」で初めて『つぐのひ』を出して、そこから現在に至ります。

――シアンさんのホラーゲームの怖さって、独特の雰囲気がありますよね。

シアン:実はプレステ1のようなテイストの見た目のホラーゲームを目指してるんです。あれってポリゴンなどのせいもあって、人物がそのままリアルではなくて、ちょっと絵っぽい、画像っぽいと感じられるじゃないですか。顔もなかったりして、あの主人公の匿名性のある存在という感じがいいんです。『つぐのひ』は特に影響を受けています。

一方でホラーでキャラクターものをやるのも、大変ですけどね。というのもキャラクター化すると、どうしても殺せなくなっちゃいますから。ホラーとしては怖くなくなってしまう。

頓花:確かに、貞子とかってこれだけ人気が出ちゃうと、ホラーとして成り立たせるのが本当に大変そうですもんね。

シアン:だから、なるべくキャラクター性を出さないような世界観にしていますね。

プレイヤーキャラクターに目を書き込まないのも、それが理由です。逆に怨霊・幽霊のほうは目もしっかり書いています。それは私にとって、作品の主役が幽霊の側にあるからですね。そこは絵づくりでこだわっている部分ですね。

――あとは二人ともホラー作家として、インターネット黎明期の影響が大きい世代ですかね。

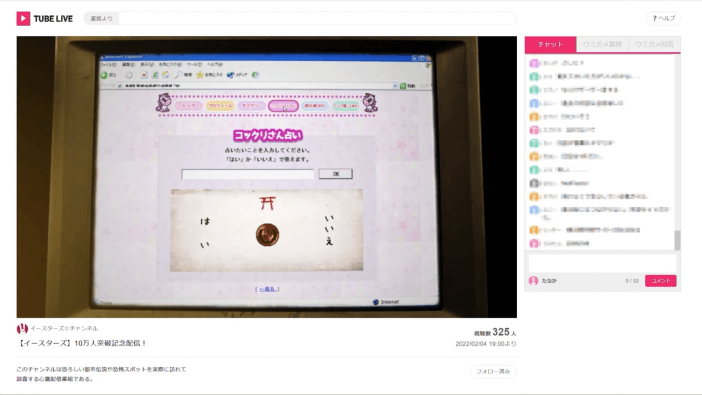

シアン:今回のイベントで昔のWindowsのホームページが重要な役割を果たしていますけど、私自身も90年代後半からホームページを触っていたので、その雰囲気がしっかり再現されているなと。

頓花:あれは結構大変でした(笑)。僕とシアンさんって世代も近いと思うんですが、僕は「赤い部屋」とか「こ~こはど~この箱庭じゃ?」とか、ああいったFlashのホラー作品にはかなりインスパイアされていて。

シアン:ああいった古い雰囲気を現代でもしっかり再現されていましたよね。私も自分の作品では「記憶の彼方」みたいなものをホラーのモチーフにすることが多いですが、虚ろな記憶ってディティールまで思い出せないこともある。でも『心霊配信の夜』は当時の雰囲気を違和感なく再現していたので、ホラーとして隙がないなと思いました。

頓花:僕らが中学・高校・大学のころっておもしろFlash文化がワーッと盛り上がって、実はその影響でテクノロジー×ホラーで会社を立ち上げたところもあるんです。でもいまは、そういった文化が断絶されているような気がしていて……若い人で「赤い部屋」を知っている人はかなり少ないですよね。

シアン:私も「赤い部屋」も「箱庭じゃ?」も、もちろん見ていましたね。自分の場合はゲームが好きだったので、RPGツクールの『コープスパーティー』のような作品を遊ぶのがメインでしたけども……それがきっかけで「ホラーゲームを作ろう」と思うようになりました。

頓花:コロナ禍になって、リモートワークを初めとして新しい価値観がどんどん出てきて、オンラインイベントも多くなってきていますよね。でも、単に配信しているだけで、インターネットのコンテンツとして面白くないものも結構ある。

今回大事にしたのは、「オンラインだからできる面白いイベント」を作りたいということなんです。僕は2ちゃんねるやニコニコ動画の文化にどっぷり浸かっていた人間なので、「オンラインならでは」の魅力って、リアルではちょっと起きにくい、ゆるくコメントでつながっているがゆえの「現場のよくわからない一体感」だと思うんです。だから「みんながいるからこそ解決できる物語」を作ろう、というのを目標にしていたんですね。