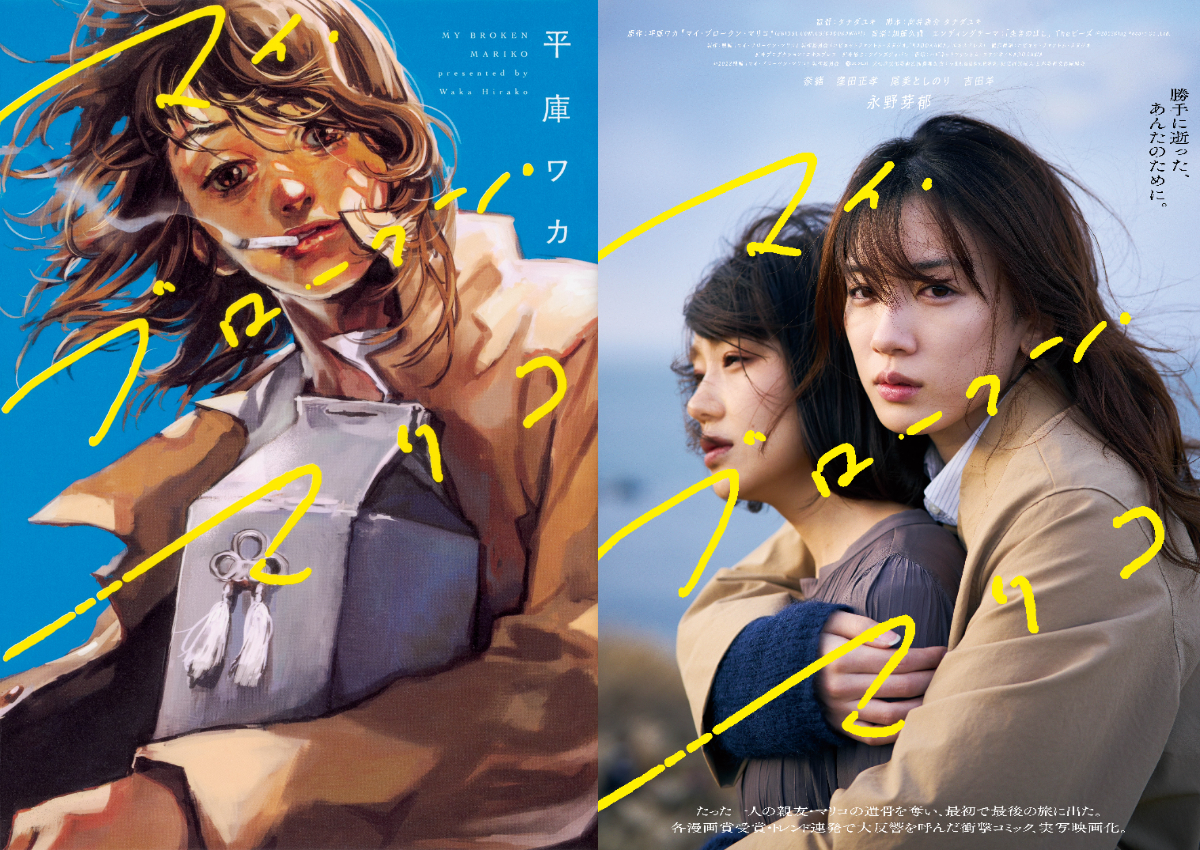

こんなに幸福な実写化はない 戸田真琴が綴る『マイ・ブロークン・マリコ』

物語を観終えたあとの余韻こそが物語かもしれない、といつも思いながら歩いて帰る。私が『マイ・ブロークン・マリコ』を試写で観たあとの帰り道は大雨で、坂道を雨水が、地面の凸凹を均してなめらかに流れていくほどの豪雨で、ビニール傘を、うしろにひっくり返しながら諦めながら、歩いた。黄色いスカートも、革製のサンダルも、取り返しのつかないほどくたくたに濡れている。

なにかを諦めるときの妙な明るさが、人生というもののすべてのような、そんな気がたまにしてしまう。その「諦め」は、小中学校の体育で「諦めるな!」と先生に叫ばれたあの言葉とは違う、何かを、ひと呼吸して、ほんの少しの甘い切なさをもって、そっと手放してやるような。ほんの少し風が吹いて、午後の光がきらりと差して、波が光りながら海の彼方へ引いていくのをすこし情けない気持ちで見るような、あの途方もない、哀しい感じ。だから私は、実写になったマリコとシイノの物語を観て、それが1時間半くらいの映画で、邦画のしずかで美しい色合いとあの、パンプスのコツコツ歩く音も奥まで尖って響いてくる整音で、のめり込むように観てから帰る道がこんな大雨で良かったと思った。ほんとうに哀しいけれど、どうしても手放したくなかった何かをほんのすこし微笑んで手放す、という感覚が、雨の中きれいな状態で帰ることを諦めるときのほの明るさと、少しだけ似ている。

何度も繰り返し読んだあの原作『マイ・ブロークン・マリコ』と、映画を観たあとに胸に残ったもの、ふと思い出す陽の光の差し方や叫び声のにごり方、全体を包む大きなオーラみたいなものがほとんど同じで、だからこそ、この映画は痛ましく美しい。監督であるタナダユキさんがいかに念を込めながら企画し、制作してきたのかが伝わってくる。そのうえで、そういうふうに強烈な愛と執着をもってこの映画を作り上げた誰かがいることさえも、忘れる瞬間がいくつもあった。特に、シイノの記憶がマリコの動き、笑ったり叫んだりして生きていたあの時間と空間をリプレイするときがそうだった。マリコ以外のすべてを、心底どうでもいいと感じているような、閉塞した感覚。ノイズキャンセリング。それだけで、マリコはほんとうにシイノの全てであったことがあまりにも分かるのに、このノイキャン世界をそのままマリコに見せてやることが叶わないなんて、たとえ生きていたとしてもこれをそのまま見せてやることは永久にできなかったなんて、神なんかほんとうに居ないんだな、と心から思う。だけれど、映画館で、この映画を観る私たちはあの静寂を、うるささを、想いの在り方を、やるせなさのつんざくような悲鳴を、五感で味わうのだ。映画になってよかったな、原作のあの一冊の単行本にすべてがあることには変わりないけれど、映画になって、さらに良かったんだな、と思う。こんなに幸福で、手を取り合って一緒にのぼっていくような実写化の例はほんとうにあまりないだろう。原作を読んで、心を強くたたかれた人たちには、この映画を観ることも強くおすすめする。