『パシフィック・リム:アップライジング』なぜ賛否両論に? 不満の声が出る理由を検証

日本の怪獣映画や巨大ロボットアニメを、ハリウッドの最新技術によって合体させ実写映画化したら…。子どもたちのみならず、かつて幼い頃、そのような作品に胸を躍らせた大人たちの夢を叶えた映画が『パシフィック・リム』だった。チャレンジングな作風にも関わらず、推定約2億ドルという異例の制作費が投入された、かつてないの怪獣ロボットアクションは世界中に受け入れられ、とくに日本の一部の層で、その試みは熱狂的に支持された。

その続編となる『パシフィック・リム:アップライジング』は、ギレルモ・デル・トロ監督からスティーヴン・S・デナイト監督にバトンタッチし、前作同様、人型巨大兵器「イェーガー」と異世界から出現した怪獣との派手なバトルが展開する。だが観客の評価は現時点で賛否半々に分かれているようだ。今回は、本作の描写や背景にあるものを検証しながら、そんな一部で生まれた不満の理由について考えていきたい。

前作『パシフィック・リム』が画期的だったのは、人間によるドラマ部分が少なく、ロボと怪獣の戦闘シーンばかりで構成されているという部分だ。「人間ドラマが希薄」だとか、「戦闘シーンばかりで単調だ」という指摘も見られるが、そんなことは作り手やファンは百も承知で、それこそが本シリーズの重要なコンセプトなのである。

私も小さい頃に怪獣映画が大好きだったが、いつも感じていた不満点は、人間ドラマが多すぎるということだった。怪獣が暴れ回ったりぶつかり合うところが見たいだけなのに、なぜ延々と人間たちが会話する場面を見る必要があるのか。怪獣そっちのけで抒情的な劇中歌が延々と流れる場合には静かな怒りさえ覚えた。もちろんいまでは、作品を成立させるための事情を理解しているし、スペクタクルシーンに予算がかかることや、人間ドラマが重要なテーマにつながる場合があることも承知している。しかしそれはあくまで、大人の事情であり大人の理屈である。『パシフィック・リム』は、そんなものを最小限に抑えたところに価値があるのだ。

本作『パシフィック・リム:アップライジング』も、基本的にはそのシンプルな構成を踏襲しているが、ストーリーには少し複雑な要素と、“ひねり”が加えられている。前作で怪獣の侵略を退け滅亡を免れた人類。本作の物語は、そんな平穏が訪れた世界で行われる、イェーガーの新人パイロット育成訓練、そして中国企業が開発するパイロットの必要ない遠隔操作型「ドローン・イェーガー」の台頭という、二つの対照的な出来事が起点となる。突如現れた謎のイェーガーによる襲撃事件から始まる騒動は、いきなり人類の存亡をかけた死闘を繰り広げていた前作からすると比較的小さな規模だと感じられるが、その裏には予想を超えた謀略が存在し、地上は前作以上の大混乱に見舞われる。

謎のイェーガーとの一対一の対決や、機体への有機体の侵蝕、量産型の暴走などの描写は、『機動警察パトレイバー the Movie』(1989)や、『新世紀エヴァンゲリオン』(1995〜)の要素を拝借しているはずだ。日本の作品に対するリスペクトは健在である。

展開の読めない変則的な物語の流れから、それでも最終的には前作と同じ王道的な方向へと回帰して納得させてくれる今回の脚本は、かなり練られたものだということは間違いない。だが、前作があまりにも直線的な展開だからこそ、怪獣やイェーガーのディテールへの執着や、恥ずかしくなるくらいの熱血的な演出を引き立てていたことを考えると、前作の繰り返しになることを避けたといえる、本作の脚本におけるテクニカルなギミックというのは、それらに没頭させてくれないという不満を一部で生んでしまったというのは理解できなくもない。

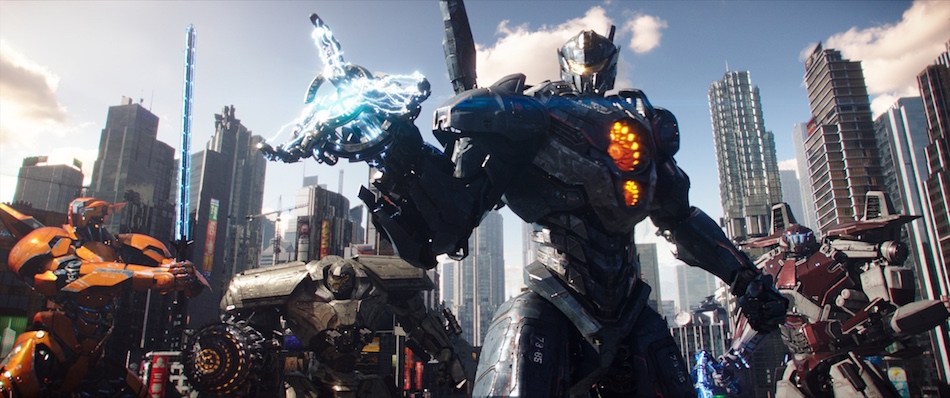

とはいえ東京に出現した怪獣たちと、人類を守るイェーガーたちとのチーム戦は、クライマックスとして前作以上の盛り上がりを見せる。『パシフィック・リム』では最終決戦の舞台が海中だったため、せっかくの巨大なスケールが減殺されてしまっていたことを考えると、高層ビル群のなかでバトルをたっぷりと見せてくれるというのは嬉しい。

とくに壮観なのは、マーク6(第6世代型)のイェーガーがそろい踏みするところだ。前作で活躍した機体「ジプシー・デンジャー」の後継機となる、重量化と攻撃機能の追加を施された「ジプシー・アベンジャー」、イェーガー最速の「セイバー・アテナ」、鞭を操る「ガーディアン・ブラーボ」など、多彩な特徴を持つ機体が協力しながら怪獣へと挑む。

前作では「チェルノ・アルファ」という、いささか危険なネーミングの、重戦車のようなレトロで渋い機体が異彩を放っていたが、この機体を含め、一作目で大破した機体たちが合体したようなデザインの「ブレーサー・フェニックス」が、唯一の第5世代型として気を吐いている。巨大な薬莢をばらまきながら、胴体から景気よく機銃掃射を行うシーンは必見といえよう。