満島ひかりの代表作のひとつにーー全ての必然性が揃った『海辺の生と死』

地方から上京した者であれば誰しも経験あることだと思うのだが、風習や文化が異なれば異なるほど、また、方言があればあるほど、故郷に帰った時に不思議と<地元感>のようなものを感じたりはしないだろうか。例えば、方言によって都会とは言葉が異なる場合、地元の言葉を使うことで標準語では表現できない微妙なニュアンスや、本心に近い内面を言葉に変換できたりする。この“ふるさとが引き出す何か”について、満島ひかりは「故郷で過ごす自分は、東京で暮らす自分とは顔も違えば性格も変わるし、場所とか動植物、時の流れとの関わりがより一層深く、濃くなります」とインタビュー(※)で述懐している。

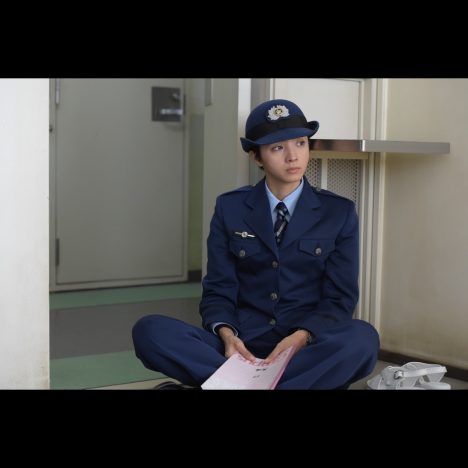

本日2月7日にBlu-ray&DVDが発売された『海辺の生と死』(17)は、太平洋戦争末期の奄美群島・加計呂麻(かけろま)島を舞台に、国民学校教員の女性と特攻艇の出撃を命じられた男性との出会いと許されざる恋を描いた作品。主演の満島ひかりにとっては『夏の終り』(13)以来4年ぶりの単独主演作であり、『夏の終り』ではプロデューサーであった越川道夫が本作の監督を務めているという縁がある。

1990年に小栗康平が映画化した『死の棘』の原作者・島尾敏雄と妻・島尾ミホをモデルとした『海辺の生と死』は、島尾ミホの短編集『海辺の生と死』中にある『その夜』をベースにしながら、島尾敏雄の『島の果て』や『はまべのうた』など複数の作品を原作に、ふたりの書簡も参考にされている。島尾夫妻の長男は写真家・島尾伸三、その娘は漫画家・しまおまほ。これまで島尾夫妻の姿は、夫・敏雄側の視点によって描かれてきたが、妻・ミホの“女性視点”によって、現代に繋がる島尾家におけるファミリーツリーの原点ともいうべき出会いを描いているのも特徴。それは、脚本も手掛けている越川道夫監督のこだわりでもある。

満島ひかりは鹿児島県に生まれ、沖縄で育ったことで知られているが、実は本作の舞台である奄美は父方の祖母の出身地なのだという。満島ひかりにとって「故郷」=「ふるさと」ともいえる奄美の独特な言葉や、そのイントネーションといった<音>は、島の大自然が生み出す<音>と共に作品を包み込んでいる。雄大な自然を映し出した映像はもちろんのことながら、<音>によっても作品のイメージや空気感が紡ぎ出されているのである。

まず<言葉>に関しては、満島ひかり自身が演技の上でこだわった点でもある。「日本には五十音しかないけれど、奄美の言葉にはそれと比較にならないほどの数の音がある(中略)凄まじい情報量ですよ」と満島ひかりは語っているが、この“ふるさとが引き出す何か”は、撮影場所が彼女のルーツと繋がっているからこそでもあり、本作から<言葉>以上の何かを感じさせる由縁にもなっている。そして、全篇に流れている島の<自然音>。例えば、“蝉の音”が夏という季節を表現しているだけでなく、風や波、鳥や虫の音などが「島の自然は普遍である」ことを観客に体感させている。玉音放送によって知らされる終戦。島の人々は集団自決を決意するものの、そこに流れる自然の音は変わらない。戦争が終わっても変わることのない雄大な<自然音>は、人間の存在がいかにちっぽけなものであるかを感じさせているのである。