黒沢清監督はなぜパロディーを多用するのか? 『散歩する侵略者』に見る、主従関係からの解放

ありふれた日本の住宅地を“人間の身体を乗っ取った(ボディー・スナッチ型)宇宙人”が、ぶらぶらと散歩している。油断していると犬に噛まれ散々な目に遭うなど、『オバケのQ太郎』のようなほほえましさもあるが、彼は地球を征服するために送り込まれた調査チームの一人で、散歩しながら人間のことを学習しているのだという。

その方法は、人間の頭の中から様々な“概念”を奪い、直接それを自分のものにしていくというものだ。「自分・他人」だったり「所有する」という概念を奪い取られた被害者たちは、頭の中のあるべきものが欠落することで、今までとは別の人間になってしまう。

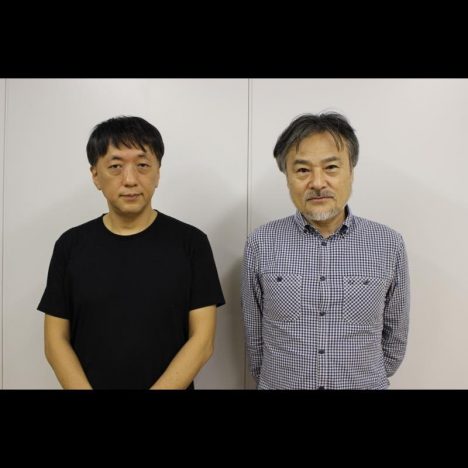

現在の日本の恐怖映画における代表的存在で、異端的な作品を作り続けている黒沢清監督による、本作『散歩する侵略者』は、このような観念的な設定の人間ドラマを、シュールで悪ノリしたコメディ・タッチで描いている。それはもともと、本作の原作者であり、黒沢映画に多大な影響を受けたという、劇団イキウメの劇作・演出を務める前川知大からの反射を受け止めたものであり、この企画自体が、はじめから黒沢清監督作に共通する奇妙な感覚に合致したものだった。

本作がとくに特徴的なのは、概念を失った人間の姿を、悲劇というよりはユーモラスに、ときに小気味良く描いている部分だ。前田敦子が演じる女性は「家族」という概念が奪われるが、その結果、妙にさっぱりとして晴れやかな態度をとり始める。つまり彼女は、家族間のつながりが欠落することで、しがらみに縛られることもなくなったのである。

この「概念が欠落する」という描写には、作中において科学的な裏付けが提示されるわけではなく、いまいち実感に乏しいが、ここで描かれているのは、むしろ「“概念”とは人間にとって何なのか」という、抽象的な問いかけであろう。松田龍平が演じる宇宙人が、概念を奪う度に人間の考えを理解し、乗っ取った人間の妻(長澤まさみ)と少しずつお互いを分かり合っていくように、ここでの“概念”とは、個人と個人が互いに、より複雑で深いコミュニケーションをとるときに必要となるツールとして機能している。だからそれを失えば失うほど、人は他人のことを理解する能力を失っていくことになる。

調査チームの一人である、青年に乗り移った宇宙人(高杉真宙)もまた、あっけらかんと人間から概念を奪いまくっていくが、なかには概念を奪われることで幸せそうに見える犠牲者も現れる。人と人が理解し合うという過程には軋轢もともなう。パートナーの心情を理解してしまうからこそ、その裏切りに傷つき、心の負担や対立が生まれてしまう。対立の無くなった世界では、戦争すら起こり得ないはずである。

代表作『CURE』で描かれたのが、「愛しているはずの妻」の死を願っているという男の深層心理だったように、黒沢清監督がいままで多く描いてきたのが「日常に潜む不安」である。それがむくむくと大きくなって日常を食い尽くすことで、既存の価値観が転倒してしまう。それが後ろめたいものであればあるほど、そこには常識から解放される背徳的な快感が生まれる。観客がそのような感情を自分の中に見つけ出すとき、作品は真のホラーとなるのである。

本作で、この爽快さを見事に表しているのが、血にまみれた制服を着た女子高生姿の宇宙人(恒松祐里)が自動車道の真ん中を闊歩し、背後でバランスを崩した大型車が横転して大事故が起こる大惨事のシーンである。本作における価値の転倒とは、「むしろ宇宙人が地球を征服した方が面白いのかもしれない」、「人類は滅びた方が世のためなのかもしれない」というところへとつながっていく。そこまでの変節や葛藤を代表する存在として、長谷川博己演じる、宇宙人のガイドを務めることになるジャーナリストが作中に置かれている。

しかし概念が消えていけば、共感や同情による助け合いや触れ合いもまた無くなってしまうはずである。本作は、そこに理屈を越えた「愛」という目一杯のエモーションを押し出すことで、転倒した価値観を力技でまたひっくり返そうとする。黒沢清監督にとっては、これまでになく泥臭くカタルシスに踏み込もうとする試みだと感じる。しかし、この一見感動的なラストシーンや、地球征服のイメージというのは、やはりオープニングの不穏な感覚に比べると見劣りしているように感じるのも確かである。