クリストファー・ノーランの到達点『ダンケルク』を観る前に復習しておきたい、00年代以降の「スペクタクル大作」10選

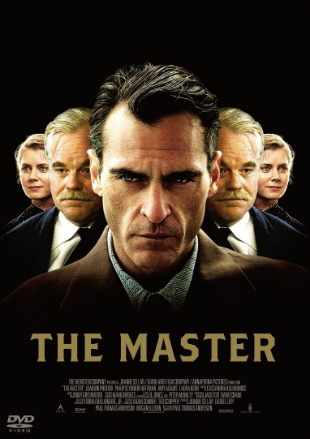

『ザ・マスター』(2012年) 監督:ポール・トーマス・アンダーソン 撮影:ミハイ・マライメア・Jr

70mmフィルムからIMAXへの進化というのはごく一部の「超大作」だけの話。この時期、映画界全体が共有していたのは、撮影においても上映においてもフィルムからデジタルへの移行がもはや決定的な流れとなり、映画界全体からフィルムが消えてしまうのではないかという危惧だった。そんな中、ポール・トーマス・アンダーソンの強い意向によって65mmフィルムで撮影(一般的に使われることが多い70mmフィルムという呼称はフィルムの両端に記録された音声トラックを含めた上映時のサイズのことで、カメラでの撮影時は65mmのフィルムが使用される)された本作は、フィルム撮影だけが表現することのできる格調を、スクリーンいっぱいに広がる映像で多くの映画ファンに改めて思い出させることとなった。

撮影監督として起用されたのは、フランシス・フォード・コッポラ監督の近作でも息をのむほど美しいフィルム撮影を手がけてきたルーマニアのミハイ・マライメア・Jr。ポール・トーマス・アンダーソンは本作で65mmフィルムを用いた理由として、作品の時代設定と同じ時期のアルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(1958年)や『北北西に進路を取れ』(1959年)と同じフィルムで撮影したかったと説明。続く、70年代が舞台の『インヒアレント・ヴァイス』(2014年)では、当時よく使用されいてた35mmフィルムで撮影。さらに、昨年発表されたレディオヘッドの新曲「デイドリーミング」のミュージックビデオも35mmフィルムで撮影していて、そのフィルムを日本を含む世界各国の今でもフィルム上映が可能な劇場に無償で送りつけるという粋な計らいをしてみせた。

『007 スカイフォール』(2012年) 監督:サム・メンデス 撮影:ロジャー・ディーキンス

抗うことのできないデジタル化の波は、『007』シリーズのような伝統的なシリーズ(前作『慰めの報酬』からデジタル撮影に移行)、そしてロジャー・ディーキンスのような名撮影監督にとっても例外ではなかった。しかし、本作におけるロジャー・ディーキンスの仕事が観客に知らしめたのは、デジタル撮影によってもフィルムと同等、さらにはフィルムでは表現のできない領域の美しさや深みや奥行きがあるということだった。

『007』シリーズにおけるサム・メンデスは「デジタル時代のスペクタクル映画」に極めて意識的な監督で、続く『007 スペクター』(2015年)ではノーランの『インターステラー』で世界中から注目を集めるようになったオランダの撮影監督ホイテ・ヴァン・ホイテマをいち早く起用。全編の撮影を最新鋭の4Kカメラでおこなった。

『ゼロ・グラビティ』(2013年) 監督:アルフォンソ・キュアロン 撮影:エマニュエル・ルベツキ

ジェームズ・キャメロン監督の『アバター』(2009年)は、それ以前の3D作品がすべてインチキに思えるほどの圧倒的な3D表現に到達していて、それは確かに映画の技術に大きな革命をもたらすものだったが、映画のスペクタクルという観点で言うと、もはや別物。限りなくCGアニメーションに近い印象を与える作品だった。

『アバター』の衝撃から4年、そんな最新3D技術のスペクタクル映画としてのポテンシャルを引き出すことに成功したのが、アルフォンソ・キュアロン監督の『ゼロ・グラビティ』だった。宇宙空間を舞台とするスペクタクル映画としては、それまでスタンリー・キューブリック監督『2001年宇宙の旅』(1968年)が不朽の名作としてそびえ立っていたわけだが、風呂敷を広げまくった同作とは対照的に、『ゼロ・グラビティ』は物語としては極端にミニマルでありながら、漆黒の宇宙空間の恐ろしさを3D表現によって観客に「体験」させるという、新たなスペクタクル映画の領域を開拓してみせた。

撮影監督は、ロジャー・ディーキンスと同様、フィルムの時代から名カメラマンとして名を馳せながら、デジタルへと躊躇なく移行し、デジタル時代の映像表現の先端に立っているエマニュエル・ルベツキ。本作でアカデミー撮影賞を受賞した後、3年連続(2014年は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』、2015年は『レヴェナント: 蘇えりし者』)で同賞を受賞するという偉業を成し遂げた。

『インターステラー』(2014年) 監督:クリストファー・ノーラン 撮影:ホイテ・ヴァン・ホイテマ

『ダークナイト』の次作、『インセプション』(2010年)では予算の都合上断念(それでも素晴らしいスペクタクル性を持った作品だったが)したIMAXカメラでのフィルム撮影。しかし、続く『ダークナイト ライジング』(2012年)では全編の約44%となる72分、そして本作『インターステラー』では全編の約36%となる60分でIMAXカメラを用いたノーラン。この頃はまだ、『アバター』の世界的大ヒットによってエンターテインメント大作の主流は3D&デジタルへと移行すると多くの人が予想していたが、ノーランはあくまでも2D、フィルム、そしてIMAXのフォーマットにこだわった。

ノーラン自身が『2001年宇宙の旅』から直接的な影響を受けたと明かしてしる終盤の宇宙&異空間のスペクタクル性も見事だが、合理的な判断によって一旦は途絶えたとされていた宇宙開発に人類の未来を託すという、その物語に込められたロマンティシズムに強く胸を打たれる。それはまるで、デジタルへの移行に抗いフィルムに映画の未来を託し続ける、映画作家ノーランの叫びのようでもあった。