『有頂天家族』は、空に輝く月を見上げるような作品だーー“独特の間合い”と“距離感”を読む

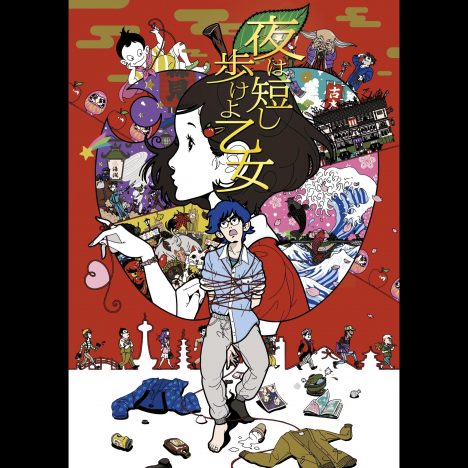

『有頂天家族』は、空に輝く月を見上げるような作品だ。原作は、アニメ化もされた『夜は短し歩けよ乙女』や『四畳半神話体系』で知られる森見登美彦。狸たちが人間に化けて暮らす街・京都で起こる騒動を、下鴨神社に棲まう下鴨四兄弟の三男・矢三郎の視点から描く。

第2期の物語は、矢三郎が師事する天狗、如意ヶ嶽薬師坊こと赤玉先生の息子「二代目」が100年ぶりに帰ってきたところから始まる。二代目は、赤玉先生との大喧嘩に破れ、英国に渡っていたのだった。赤玉先生は、100年ぶりに帰ってきた息子に、まるで当たり前のように果たし状を渡す。面白いのは、決闘場所で互いに牽制し合うときのやりとりだ。互いに素知らぬ顔で待ち合わせの相手は誰かを尋ね、二代目が「くだらぬ人物ですよ」と言えば、赤玉先生も「儂の待っている相手もまた、じつにくだらぬ人物でな」と返す。両者とも、決闘場所である南座の大屋根に立っているにもかかわらず、だ。相手の顔を見ることはなく、カメラも両者を同じフレームに入れることはほぼない。

本作品が持つ独特の間合いは実に魅力的だ。「間合い」は、宿敵だけでなく、家族や友人のような親しい間柄であっても生じている。母が、矢三郎に「玉瀾を矢一郎のお嫁にもらいましょう」と切り出すシーン。矢三郎に対して“お願い”をしているのだが、遠回しな言い方がいい。矢三郎の顔を見ず独り言のように「きっと一皮脱ぐつもりなんだわ。そうに決まってる」と口にし、矢三郎が羊羹を食べると、さらに「この羊羹は上等なの」と続ける。羊羹が上等であるというのが、お願いのダメ押しのひと言なのだ。

“京都人”らしいというのだろうか。本作品でのやりとりには、間接的な言い回しが多く見られる。遠回しに言うことで、相手との距離をはかるのだ。敵の出方をうかがうだけでなく、相手の心に踏み込みすぎない思いやりにも繋がっている。

第1期では、蛙姿で寺の井戸に棲む次兄・矢二郎が、井戸の中から人々の悩む声を聞いていると矢三郎に話す。助言はするのかと尋ねる矢三郎に、矢二郎は「時には親身にならない聞き手のほうがいいこともあるだろうさ」と返答した。登場人物たちの距離の置き方は、セリフ回しにも表れている。本作品のキャストに話を聞いたことがある。「この作品のセリフ回しには、会話と会話のあいだに独特の『間(ま)』があり、間のあいだに相手の思惑をうかがっているように見える」、と。

人物たちは、核心を直接的な言葉では言わずに、相手にそれと悟らせる。私たち視聴者は、遠回しなやりとりを頭の中でつなぎ合わせることで、少しずつ核心に近づいていく。核心以上に、「間(あいだ)」に横たわる距離に思いをはせること。そのこと自体に、この作品らしい味わいがある。

横たわる距離が示す「届かなさ」

物語から浮かび上がってくるのが、登場人物たちの「届かない憧れ」だ。大天狗としてもう一度空を飛びたい赤玉先生、蛙姿から戻れない矢二郎、赤玉先生にさらわれて天狗になった人間の弁天、弁天に恋心を寄せる矢三郎。アニメでは、届かない憧れの象徴として「月」が描かれている。第1期には、弁天が月を見上げて涙するシーンや、矢二郎が井戸の底から月を見上げるシーンがあった。また、エンディングのイラストは第1期、第2期とも、月を見る弁天と、彼女を遠くから見ている矢三郎という構図になっている。

今期にも、月に関するエピソードがあった。矢三郎は、天満屋の幻術によって自分が見ている月を取られてしまう。月を取り返して自分のものにしようとする弁天に、矢三郎は月を返していただけますかと懇願する。「月のない闇夜で暮らすのはつらいです」。月という憧れが消えてしまうと辛いのは、弁天への憧れを憧れのまま保持し続ける矢三郎らしい回答でもあった。登場人物たちが見る月は、なぜか必ず満月である。煌々と照らす月に向かって走っても、見えるばかりで追いつけない。届かない距離があると感じながら、それでも追いかけずにはいられない人の性を連想させる。

距離を保つということが、存在から示されているのが「狸」と「天狗」だろう。狸と天狗には身分差のようなものがあり、狸は自らを狸風情とへりくだり、空を飛ぶ天狗を尊敬している。

第五話では、天狗と狸の距離が描かれていた。この世界の狸と天狗とは何か。狸は「阿呆の血」を持ち、「面白きこと」を楽しむ存在だ。矢三郎は、亡き父が子ども時代に作った「ツチノコ探検隊」を名乗ったり、居もしないだろうツチノコを探したりする。矢三郎たちは何かと無為なことに手を出しては騒動を起こす。それは矢三郎の語りとして「阿呆の血がなせるわざ」だと説明されているが、逆に言えば、狸は阿呆が許される立場だということである。阿呆とは、別の言い方をするなら「ダメな自分」ではないだろうか。狸は、阿呆の血という居直りによって、ダメな自分を容認することが可能なのだ。