ミッツ・マングローブが語る、岩崎宏美の“世代を問わない魅力” 名曲を歌い継ぐ意義、本人との交流エピソードも

2025年、デビュー50周年を迎える岩崎宏美。3月5日には6枚組DVD BOX『HIROMI IWASAKI 50th TBS Special Collection』がリリースされた。これは『8時だョ!全員集合』『ザ・ベストテン』『ロッテ 歌のアルバム』『サウンド・イン“S”』『名曲をあなたに うた恋!音楽会』、そして『輝く!日本レコード大賞』など、TBSに出演した数々の番組を合計444分も収録した50年間の集大成となる作品だ。膨大な歴史の集大成となる本作、そして4月25日に開催迫る『岩崎宏美 デビュー50周年記念コンサート』を通して、“日本の宝・岩崎宏美”の魅力がより多くの人々に語り継がれることを切に願う。

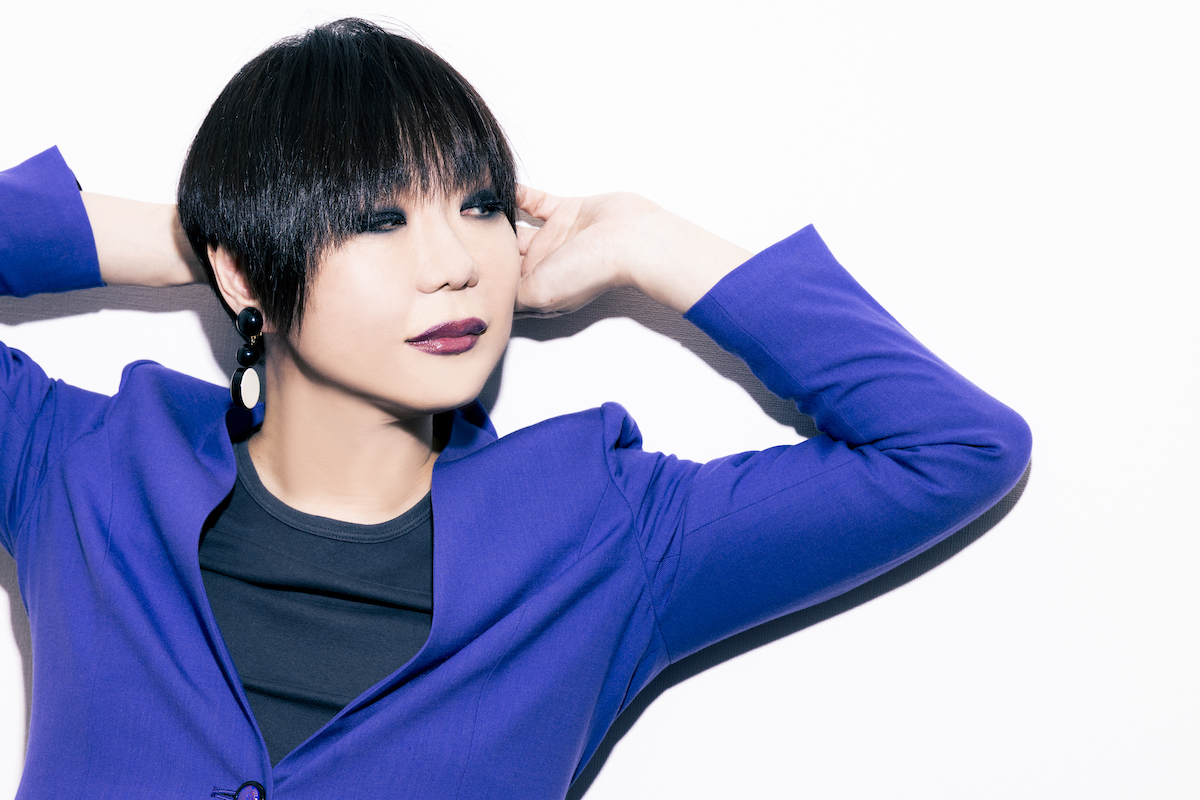

今回は、その手引きとなるべく、歌謡曲全般に精通し、岩崎本人ともプライベートで交流のあるミッツ・マングローブにインタビュー。自身も歌手として活動し、昭和の名曲を伝承するエンターテイナーでもあるミッツならではの視点から、岩崎宏美の魅力を思慮深くたっぷりと語ってもらった。(臼井 孝)

「誰が聴いても歌が上手いという圧倒的な存在感」

――まず、ミッツさんは岩崎宏美さんをどの年、あるいはどの楽曲あたりから意識されたのでしょうか?

ミッツ・マングローブ(以下、ミッツ):宏美さんがデビューしたのは、私が生まれた1975年なので、いわゆる“アイドル”の記憶はなくて。物心ついた時にはすでに“岩崎宏美”という歌手は完成されていた。リアルタイムで強烈に記憶に残っているのは、やはり1982年の「聖母たちのララバイ」のあたりだと思います。

――その中で、ミッツさんが岩崎さんを好きになったきっかけは何だったのですか?

ミッツ:とにかく、私の父はテレビに宏美さんが映るたびに「いい女だ」と言っていたのを鮮明に覚えています。無論、宏美さんは、好きかどうかというより、誰が聴いても歌が上手いという圧倒的な存在感があって、この人は他の若いアイドル歌手とは違うなということは、子どもながらにも感じ取っていた気がします。今となっては、“アイドル然”としていた時代の宏美さんをリアルタイムで観てみたかったですね。

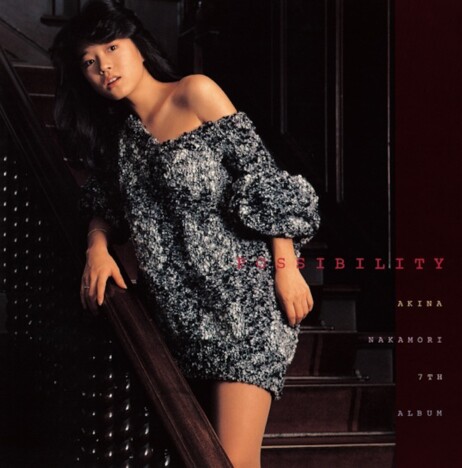

――確かに、宏美さんのデビュー時のキャッチフレーズ「天まで響け!!」は誰もが納得するものだったので、圧倒的存在とおっしゃるのはよくわかります。ミッツさんは、中森明菜さんの大ファンとしても有名ですが、中森さんとリンクして岩崎さんも意識したということもありますか?

ミッツ:ずっと後になって気づいたのですが、デビューから2年ぐらいの中森明菜さんのシングルは、例えば「セカンド・ラブ」のような清純路線と「少女A」のようなツッパリ路線を交互にリリースしていたんですね。あれは、間違いなく岩崎宏美さんと山口百恵さんを戦略的にコンセプトとしていたんじゃないかと思っています。タイプは全く違えど、岩崎宏美の歌唱力を継承する次世代歌手のひとりとして中森明菜は育てられていたのではないかなと。

――確かにその仮説はすごく説得力がありますね。

ミッツ:明菜さんはデビューのきっかけとなった『スター誕生!』(日本テレビ系)のオーディションでも、宏美さんの「夏に抱かれて」を歌っています。もしかしたら、ご本人の中にも宏美さん的な歌手像は意識していたのかもしれませんね。

――岩崎さんや池畑慎之介(ピーター)さんのSNSでも毎年恒例の「お花見ピーさん会」というのがあり、そこでミッツさんと岩崎さんがご一緒されているのを何度か拝見しました。実際に会うようになったのはいつ頃でしょうか?

ミッツ:宏美さんと初めて会ったのは、私がレギュラーで出演している『5時に夢中!』(TOKYO MX)のゲストに出てくださった時だと思います。その後もピーターさんとの繋がりで御縁をいただいています。

――それだけ頻繁に会われているということですかね?

ミッツ:宏美さんって、“岩崎宏美”でありながら、こちらがそれを忘れてしまうぐらいいつも自然体で、スター特有のピリピリした空気感がないんですよ。私が図々しいだけかもしれませんが。ふと「あれ? なんで私は岩崎宏美とLINEなんて送り合っているんだろう」と我に返って不思議な気持ちになることがあります。お仕事もそうですが、私らなんぞがやっているライブにまで来てくださったり、よくよく考えるとすごいことですよね。宏美さんが運転する車で家に送ってもらったことまであります。

「聖母たちのララバイ」は共感力に溢れた偉大な名曲

――星屑スキャット(ミッツが所属している女装歌手グループ)は、宏美さんの楽曲をカバーしていますよね?

ミッツ:はい。「聖母たちのララバイ」をかれこれ7年ぐらい毎回ライブで歌わせていただいています。もともと私たちは、新旧問わずいろいろなカバーを歌いたくて始めたグループでもあるので、それはオリジナル曲が増えた今でも変わりません。お客さんは、そこを求めてくる人たちも多いので。“昭和歌謡のカバー”というと、だいたい曲の相場が決まっているじゃないですか。「ラヴ・イズ・オーヴァー」(欧陽菲菲)や「恋におちて-Fall in love-」(小林明子)、「桃色吐息」(髙橋真梨子)、「喝采」(ちあきなおみ)あたりを歌えば「昭和感いっちょ上がり」的な。そんな中、「聖母たちのララバイ」は、あれだけの大ヒットにもかかわらず実はカバーしているアーティストがそんなにたくさんいないんですね。理由はそれだけではありませんが、ソロ曲を3人で歌い分けるというのも簡単ではありませんし、7年前はちょうど世間的に“シティポップ”が大流行し始めた頃だったので、そういったアプローチも含め、「3人でチャレンジしたい!」と思える曲でした。

――「聖母たちのララバイ」をカバーする時のポイントなどはあったのでしょうか?

ミッツ:1984年に『ミュージックフェア』(フジテレビ系/現『MUSIC FAIR』)で妹の(岩崎)良美さんと宏美さんが2人で歌唱した映像があって、それがとにかく素晴らしい。あの似て非なる2人の声質での息の合ったハーモニーは、何度観ても興奮します。どう頑張っても同じようにはできませんが、「これ、やりたい!」という衝動がカバーする一番の理由です。盤にはなっていませんが、ちゃんとレコーディングして完パケした音源もあります。それを宏美さんにも聴いていただきました。あの感じで「へえ。こんな風にもなるんだね。ちゃんと歌えているじゃない!」と言っていただけたのは嬉しかったです。もちろん、私たちは男声ですが、「ここはファルセット? 地声? 下のハーモニーはどうやって作ったの?」などと興味を示していただけるだけでも、カバー冥利に尽きます。何と言ってもお客さんへの共感力が半端ない。世代なんか関係なく偉大な曲だと思います。

――他にも、同じ『火曜サスペンス劇場』(日本テレビ系)主題歌第2弾の「家路」の畳み掛ける感じも、星屑スキャットに合う気がしますが……。

ミッツ:「家路」はとても好きな曲ですし、紛れもないヒット曲ですが、現代のオーディエンスにとっては少しマニアックに聴こえるかもしれないというところで日和ってしまう。世の中に存在するヒット曲が増えれば増えるほど、歌手の“代表曲”というのはどんどん絞られていってしまいますから。そこは音楽に対する扱い方が大味過ぎるメディアの功罪でもあると思います。だからこそ、私たちのような世代の歌手が「家路」でも「橋」でもどんどん歌い継いでいく勇気を持たなくてはならないのですが……。そういう意味では“お客さんの最大公約数を優先させる”という私のスタンスも、メディアと同じなのかもしれませんね。