村井邦彦×川添象郎「メイキング・オブ・モンパルナス1934」対談

リアルサウンド新連載『モンパルナス1934〜キャンティ前史〜』の執筆のために、著者の村井邦彦と吉田俊宏は現在、様々な関係者に話を聞いている。その取材の内容を対談企画として記事化したのが、この「メイキング・オブ・モンパルナス1934」だ。

第一回【村井邦彦×細野晴臣「メイキング・オブ・モンパルナス1934」対談】に続き、第二回のゲストは音楽プロデューサーの川添象郎が登場。『モンパルナス1934〜キャンティ前史〜』の中心人物である川添浩史の実子で、村井と共にアルファレコードを創業期から支えてきた川添象郎は、まさに盟友と呼べる存在だ。今回の対談では、1960年代に川添象郎がフラメンコギタリストをしていた頃の話を中心に、当時の文化の時代背景を探る。(編集部)

※メイン写真:1980年、YMO第二回のワールド・ツアー”FROM TOKIO TO TOKYO"のロンドンのハマースミス・オデオンの楽屋にて。左から、坂本龍一、高橋幸宏、川添象郎、細野晴臣、矢野顕子、大村憲司。提供、川添象郎

1960年代のニューヨーク〜ヨーロッパの思い出

村井:象(ショウ)ちゃん、今日はよろしくお願いします。「モンパルナス1934~キャンティ前史~」の序文を読んでもらったと思うんだけど。

川添:うん、読んだよ。わくわくする話だね。

村井:ありがとう。タイトルの背景に白黒の写真を使っているでしょう。

川添:うん。モンパルナスのラ・クーポールだね。まさに1930年代ぐらいの写真かな。

村井:そうそう。僕はあのカフェに行くようになって50年以上たつんです。1969年に象ちゃんが初めて連れていってくれたんだよ。 キャンティはパリのいろんなカフェやレストランをヒントに作られたのだと思うけど、そんな僕の個人的な思いもあって、タイトルバックの写真はラ・クーポールにしたわけです。そういえばラ・クーポールの裏に川添さんが行きつけにしていた小さな店があったんだよね?

川添:うん。「バー・バスク」っていう名前のね。そこのオヤジがうちの親父とすごく親しくてさ。息子の俺が行ってもツケでご飯を食べさせてくれたわけ。

村井:何年ごろの話なの。

川添:初めてヨーロッパに行ったのは1962年。イタリアのスポレトの舞台芸術祭に参加したんだ。

村井:象ちゃんがニューヨークに行ったのは1960年だよね。それからヨーロッパに行ったわけだ。

川添:そうそう。そのスポレトの芸術祭が終わってもニューヨークには戻らず、パリでぶらぶらしていたのよ。たぶん3~4カ月だと思うんだけど、その時にパリのモード界の大物で、クリスチャン・ディオールの宣伝担当重役だったシュザンヌ・リュリングっていう女性の家に……。

村井:ああ、シュザンヌ。僕も会ったことがあるよ。

川添:あのおばちゃんの家に俺は居候していたんだよ。夕方になると人が集まってきて、ワインを飲みながらいろんな話をして、それから夜の町に繰り出すんだ。俺はそんな家に居候していたから、いろんな人に会ったんだ。

村井:例えば、どんな人?

川添:バレエダンサーのジジ・ジャンメールとローラン・プティとか……。

村井:うわあ、すごい人たちが来たんだ。

川添:イヴ・サン=ローランの一派だとか、アンドレ・クレージュの一派とかね。シュザンヌは社交の王者だからさ。

村井:そうだね。ところで象ちゃんはスポレトの舞台芸術祭で何をやっていたんだっけ。

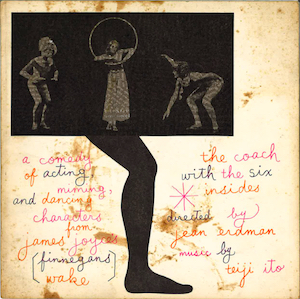

川添:ミュージシャンだよ。まずニューヨークのオフ・ブロードウェイで『ザ・コーチ・ウィズ・ザ・シックス・インサイズ』っていう前衛ミュージカルに参加したんだ。日本語の題名は『6人の馬車』だったかな。

村井:ああ、あれね。『6人を乗せた馬車』じゃない?

川添:そうそう。ジェームス・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』っていう超難解な小説を舞台化したの。よくやったよね、あんなこと(笑)。

村井:うん、本当にね。ジョイスって言葉をひねるんだよね。

川添:その通り。 例えば「バイサイシクル」とか何とか言うんだよ。バイセクシュアル(両性愛)とバイシクル(自転車)を掛けた造語なんだよね。

村井:そういえばジョイスの代表作『ユリシーズ』はわいせつだといわれて発禁処分になるんだけど、パリのシェイクスピア・アンド・カンパニー書店のオーナー、シルビア・ビーチがジョイスを助けて『ユリシーズ』を出版したんだ。

川添:へえー、クニのリサーチ能力はすごいね。

村井:いや、この話はそれなりに有名で、昔から知っていたんだよ(笑)。

川添:そうかあ、恐れ入りました(笑)。

村井:そのシルビア・ビーチにかわいがられたもう一人の作家がアーネスト・ヘミングウェイですよ。

川添:へえー。

村井:話は戻るけど、そもそもミュージカルの『6人を乗せた馬車』をやることになったのは、象ちゃんがグリニッジ・ヴィレッジで……。

川添:そうそう、俺は1960年にニューヨークに渡ってグリニッジ・ヴィレッジに住んでいたのね。そこでフラメンコギターを始めたの。サビーカスのようなスペインのギターの名手がなぜかそこに集まっていたからね。

村井:フランコの独裁から逃れてきたんでしょう?

川添:うん、全くそう。サビーカスはカルメン・アマヤというフラメンコダンサーのアメリカツアーにギタリストとして同行して、そのまま亡命しちゃったんだ。グリニッジ・ヴィレッジの俺のアパートの近くにスペイン料理屋があってさ、そこでサビーカスの弟が毎晩ギターを弾いていたの。こいつは下手くそなんだけど、兄貴のサビーカスも毎晩その店に来て、ジャムセッションをやっているわけ。

村井:そういえば以前、ジャズクラブのヴィレッジ・ゲートの話を象ちゃんから聞いたことがあったね。

川添:ちょうどその話をしようと思っていたんだ。ヴィレッジ・ゲートは俺のアパートから歩いて2分ぐらいかな。伊藤貞司に誘われて見にいったことがあるんだけど、最初に出てきたのがフルートのハービー・マンって人だったの。

村井:有名な人だね。

川添:うん、それが終わったらさ、次は3人のコーラスでね。ランバート、ヘンドリックス&ベバン。 全部スキャットで……。

村井:ビバップをやる。

川添:そう、全部歌詞をつけてね。楽器のアドリブみたいなことを声でやってしまう超絶技巧のコーラスだったわけ。その3人組が2番目。

村井:うん。

川添:で、3番目がソニー・ロリンズだったの。

村井:はっはっは。豪華だねえ。

川添:もう観客総立ちみたいな感じだったんだけど、もう一つアクトがあるっていうんだよ。誰が出てくるのかと思ったら、小太りのおいちゃんがガットギターを抱えてヒョロヒョロと出てきたわけ。おもむろに弾き始めたらすごいんだな、これが。そのおいちゃんがサビーカスだったんだけどさ。観客全員が熱狂しちゃって、その晩のおいしいところを全部さらっていっちゃった。

村井:よっぽどすごかったんだろうなあ。

川添:すごい、すごい。それで俺はぶっ飛んで、あのギターをやってみようと思ったわけ。 ある日、ヴィレッジのブリーカーストリートを歩いていたら、どこからかあの晩と同じような音が聞こえてきた。隅っこでフラメンコギタリストが弾いていたわけ。「教えてくれよ」と頼んだら「俺よりいい先生がいる」と紹介してくれたのがホアン・デ・ラ・マタって人なの。名手だよ。早速その人のところに行って教わり始めたんだけど、フラメンコって譜面がないじゃない。

村井:ないねえ。

川添:ホアンはいきなり曲を弾き始めるわけ。それで「おまえ、やれよ」って、急に言うのよ。そんなの「できねえよ!」だろ?(笑)。

村井:「おまえ、やれよ」っておかしいねえ。

川添:できるわけないよ。それで俺が先生に「今、何をどうやったの」って質問して、トレモロ、ピカード、ラスゲアードとか、テクニックを一つ一つ再現してもらったの。先生に教え方を教えながら教わったみたいな感じ。

村井:ははは。

川添:しかし、それでも完全にはできないんだよ。それで「この技術を練習してから、また来るよ」と言っていったん出てきたんだ。1日8時間ぐらい死に物狂いで弾いていたら、1週間ぐらいで弾けるようになった。それで先生のところに戻って……。漫画みたいな話だけど、こんな感じだよね、芸事の習得というのは。 教科書を見ればできるってもんじゃない。

村井:音楽理論みたいなことなら、パパパッと教えられるけど、その背後にある精神とか、感情とかは……。

川添:味とかね。

村井:うん。

川添:俺はアパートの近くのスペイン料理屋に毎晩通って、サビーカス本人からも直々に教わったりしたんだ。そんな毎日を1年ぐらい送っていたら、アッと言う間にうまくなった。

村井:いい話だね。

川添:ヴィレッジのブリーカーストリートにライブカフェを持っているジャックという名のルーマニア人がいたんだけど、そいつがその一帯のボスだったわけ。俺が行ったらさ、ジャックが近づいてきて「おまえ、日本人か。オオヤマって男を知っているか。カラテの名人だ」って言うんだよ。「もちろん知ってるよ」って答えたら「俺はオオヤマの一番の弟子だ。おまえも何か武道をやるのか」だってさ。「剣道2段だ」と答えたら、空手と剣道で勝負しようって言うんだよ。

村井:ははは。

川添:「竹刀で打たれたら痛いよ」と忠告しても「空手の方が強い」と言い張るの。それで早朝にブリーカーストリートで果たし合いをやることになったわけさ。俺は竹刀を持っていったんだけど、向こうもちゃんと空手着姿で来て「ヒエー」とかやっているわけ。ところが俺が鹿児島の示現流の蜻蛉(とんぼ)っていう構えで待っていたら、全く仕掛けてこないんだ。俺の周りをくるくる回っているだけでね。「おまえ、何やってるんだ」って怒鳴ったら、やけになって突っ込んできた。俺はススッと下がりながら、バーンと頭に引き面を食らわせてやったんだ。相手はあえなく降参だよ。

村井:ははは。

川添:「おまえ、強いな。うちのカフェでギターを弾いてくれていいよ」と言われて、すっかりジャックと仲良くなっちゃった。彼のライブカフェにはコンガを抱えて歌っている目の不自由な男がいたんだ。打楽器のコンガだけを伴奏に歌っていて、しかもやたらと歌がうまい。そいつが俺のギターを聴いて「教えてくれ」って言うんだ。

村井:目の見えない人にどうやって教えるの。

川添:彼の指を触って、これがEのポジション、これはAのポジションだとか教えるわけ。EをワンフレットずらせばFになるよとかね。そのうちに俺の教えたことなんかすぐに会得しちゃった。そいつは天才だったんだよ。自分でいろんなフレーズを作って、ギターを弾きながら歌うようになったんだ。

村井:すごいね。

川添:うん。その男が後にグラミー賞の最優秀新人賞を獲るホセ・フェリシアーノだったっていうオチなんだけどね。

村井:へえー。グリニッジ・ヴィレッジにはそんな天才がたくさんいたんだろうね。かつて世界の文化の中心といえばヨーロッパで、特にパリには世界中の芸術家が集まっていたんだよね。川添浩史さんが留学した1934年当時もまだパリが中心だったわけだけど、その頃からヒトラーが嫌だとか、あるいはフランコが嫌、スターリンが嫌だと言って、アーティストがどんどんニューヨークに集まってきたんだよね。

川添:そうそう、その通り。

村井:そこに象ちゃんもいたわけだ。

川添:うん。そんなアーティストたちが寄り集まっていたのがグリニッジ・ヴィレッジなのよ。理由は何かといえば、アッパー・ニューヨークの方は冷たいビルばっかりじゃない。

村井:まあ金持ちの住んでいるところだよな。

川添:溜まり場にならないわけ。ところがヴィレッジはヨーロッパのカフェみたいな店がいくつもあってさ。溜まりやすかったんだね。

村井:そういう場所は必要だね。キャンティもそうだもんね。

川添:うん。あらゆる芸術家がヴィレッジにいたわけよ。オノ・ヨーコさんもいたよ。

村井:その話を聞きたかったんだ。オノ・ヨーコさんとか、ヨーコさんがジョン・レノンと再婚する前の最初の旦那さん、ジョン・ケージに影響を受けた現代作曲家の……。

川添:一柳さん?

村井:そう、一柳慧さん。象ちゃんは一柳さんに会っているの?

川添:何回も会っているよ。ヨーコさんが自分のロフトで開いたパーティーにも行ったなあ。当時はロフト文化の始まりなんだよね。ロフトって、つまり倉庫でしょ。倉庫をアーティストの自宅兼アトリエにするのが流行していたんだ。金がないから倉庫を借りて、思い思いに改造して使っていたわけよ。ヨーコさんもロフトを持っていて、そこでパーティーをやっていたんだ。変なパーティーでね。何千個という風船がフワフワと漂っていて、気が向いたら針で突いて割ったりするんだ。

村井:ウディ・アレンの映画にそういうシーンが出てきたね。そんなことをやっていたんだね、ヨーコさんは。

川添:うん。要するに、前衛芸術家をやっていたわけよ。