バーチャルの世界に広がる“小さなコミュニティ”の魅力 体験してわかった「肩を並べる」心地よさ

誰もが気軽に自らをIP化し、ファンと交流する時代の訪れ

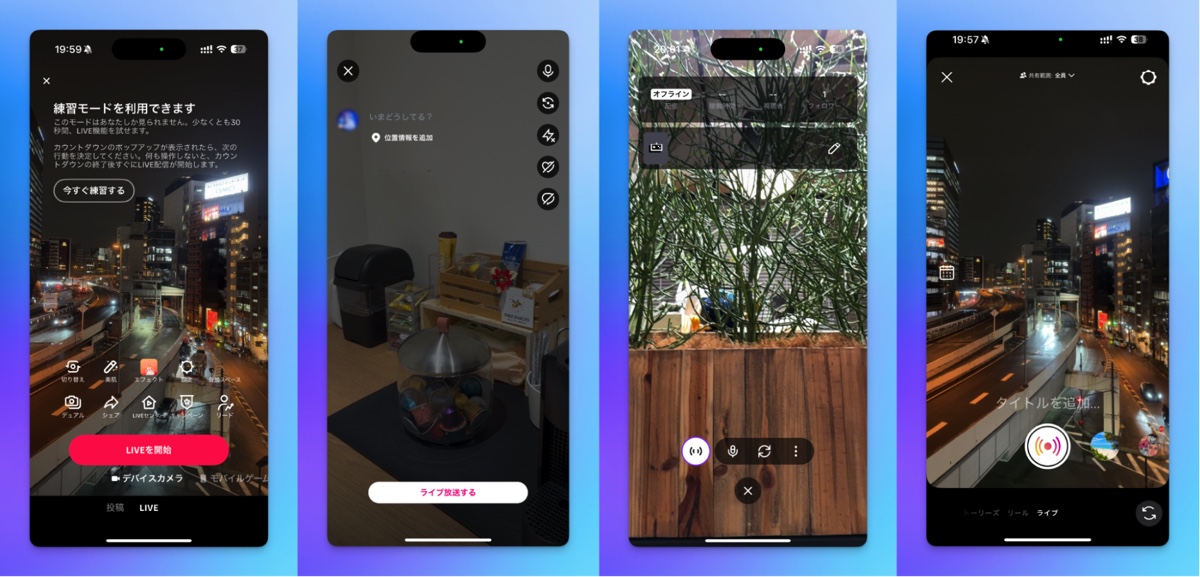

TikTok、Instagram、LINE、そしてXなど、いまや「ライブ配信」はどこからでも、誰でも、気軽におこなえるようになった。タレントやクリエイターによる本格的な配信活動から、一個人が趣味でおこなうものまで、ライブ配信の形は様々だ。

そして、いまや配信に映すべきものは、リアルの顔に留まらない。Live2Dモデルや3Dモデルで表現される「アバター」による配信も、にじさんじやホロライブに代表される「VTuber」や「Vライバー」の台頭により、すっかり一般的になりつつある。

アバター配信は、一般的な配信とは多少異なる文脈を形成している。美麗なアバターにより現実の容姿が足かせにならず、本人のキャラクターやスキルにリスナーが集中して評価できる。さらに、アバターとプロフィールの組み合わせは小規模なIPとなり、配信活動そのものが一種のIPコンテンツ展開になり得る。そうした特性が重なったことで、2025年現在、様々なバーチャルタレントが羽ばたいている。

そして、バーチャルタレントが活動する場所もまた、多岐に渡っている。

動画型のVTuberと配信型のVライバーの違いとは?

ここで一度、バーチャルタレントの形態を整理してみよう。分類の軸はいくつか存在するが、わかりやすい分類軸の一つは「動画投稿か配信か」だろう。

動画投稿を主軸とするバーチャルタレントは主に「VTuber」と呼ばれ、従来のYouTuberと同様に、タレントまたはクリエイターの側面が強いスタイルである。キズナアイから連なるこの活動形態は、YouTubeを拠点とすることが多く、近年ではショート動画をYouTube ShortsやTikTokに投稿するスタイルも生まれつつある。

一方で、配信を主軸とするバーチャルタレント、「Vライバー」は、古くはニコニコ生放送あたりにも起源を見出だせる、よりタレントの色が強いスタイルと言える。こちらも、YouTube上での活動が王道ではあるが、にじさんじが当初はMirrativから出発したように、別のプラットフォームで活動しているケースも多い。

どちらのスタイルにもそれぞれ利点はあるが、筆者の体感では、配信をメインに据える人が増えている印象だ。動画投稿をメインにする人も、節目で記念配信をおこなうケースが見られる。そのはしりのひとつになったにじさんじは、プロジェクト発表当初に「バーチャルライバー」なる表現を採用した(※)。それを受けてか、「バーチャルライバー(Vライバー)」は配信主軸のバーチャルタレントの呼称として、日本のシーンに浸透しつつある。

(※参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000030865.html)

急成長を遂げる「アプリ型Vライバー」 その魅力とは?

冒頭でも触れたとおり、いまやVTuberたちは大きく羽ばたき、マス層にまで届く存在となった。トッププレイヤーはこの活動だけで生活が成り立ち、武道館などの大舞台に立つ機会も巡ってくるようになった。

そして、このレベルまで普及したことにより、当初は受け手であったマス層からもプレイヤーが現れつつある。黎明期は自ら機材を調達し、アバターも自作する人が中心であったが、技術の進化も相まって、より手軽にバーチャルライバーとして配信をおこなえるアプリが台頭しており、これが追い風になっている。そのなかで急成長を遂げているアプリの一つが、『IRIAM』だ。

『IRIAM』は2018年にサービスを開始し、VTuberシーンの成長と共に大きく発展を遂げたアプリ/プラットフォーム。同アプリは自動モデリング機能によって、一枚のイラストがあれば配信をスタートできるのが大きな特徴である。スマートフォン一台と立ち絵が一枚あれば、VTuberを始められる手軽さは大きな魅力だ。

参入ハードルが下がったことによって、VTuberになる・アバターをまとうことはさらに身近なものになった。それゆえ、アプリで活動するVライバーは、YouTubeやTwitchで活動するVTuberに匹敵するほど様々な人が集まる。そして、視聴者側もスマートフォンでアプリを開けば簡単に配信が視聴できる上、複数の配信を渡り歩くことも容易なため、自分とマッチするVライバーと出会いやすい。

大きく異なる、ライバーとコミュニティの在り方

アプリ型Vライバーの魅力は、配信や視聴のハードルだけではない。たとえば『IRIAM』の最大の特徴として挙げられるのが、YouTube/TwitchなどのVTuberシーンとコミュニティの在り方や、リスナーひとりひとりとの関係性が異なる点だ。

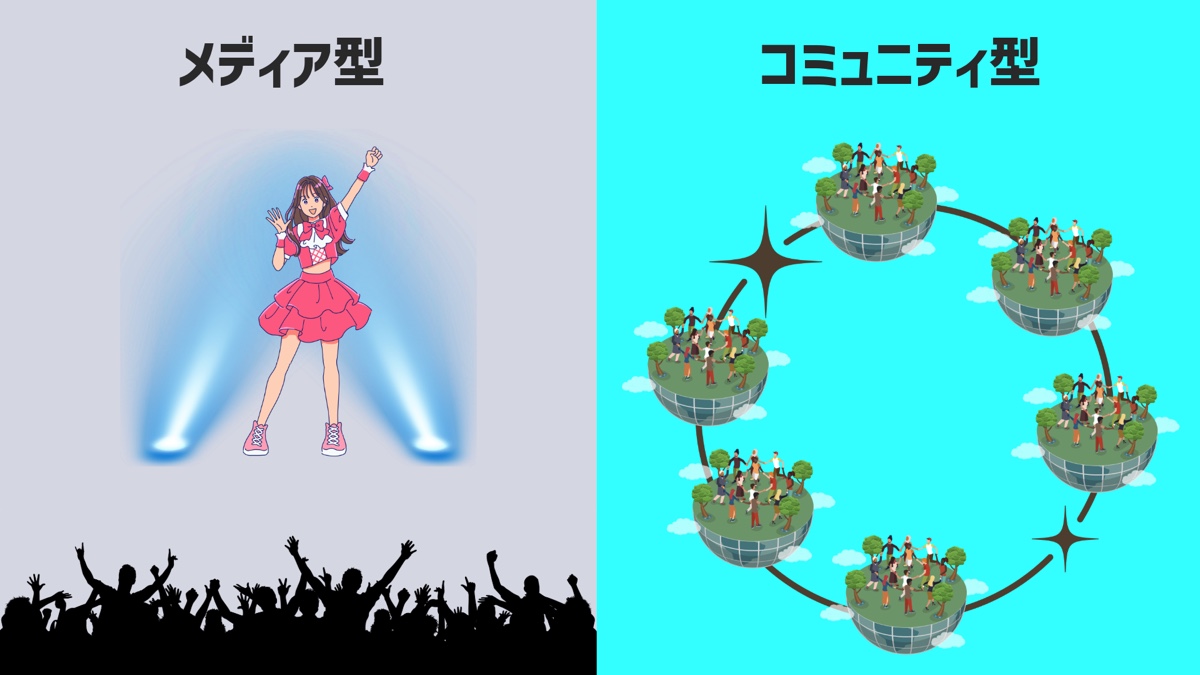

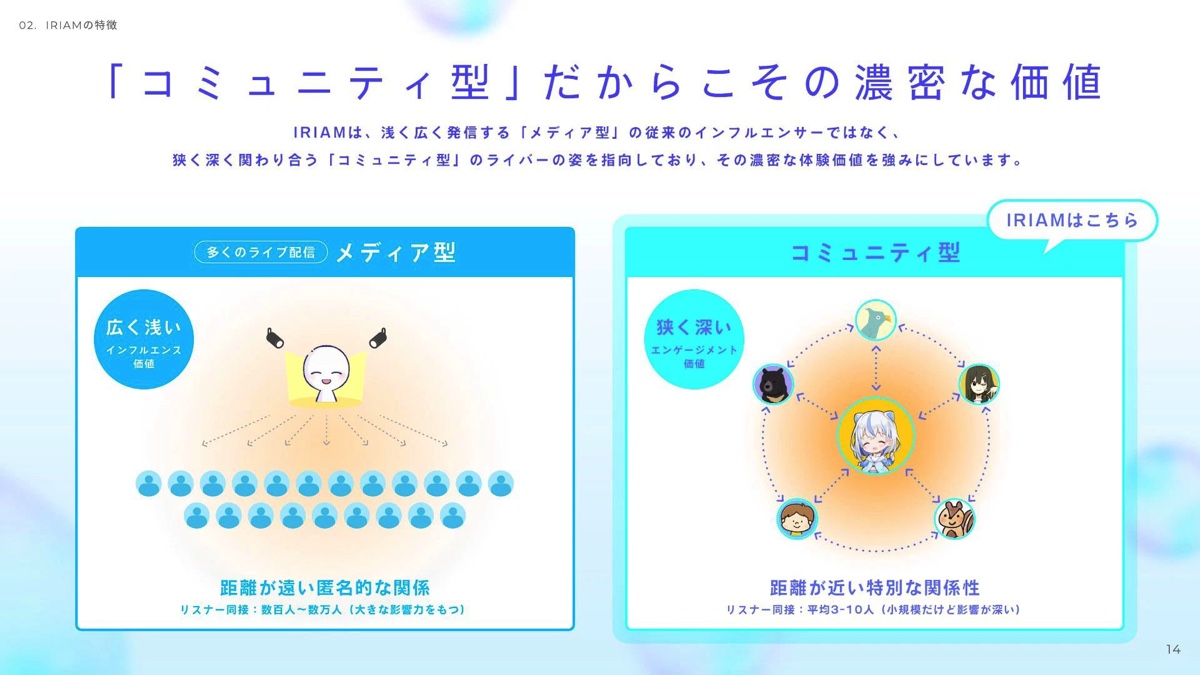

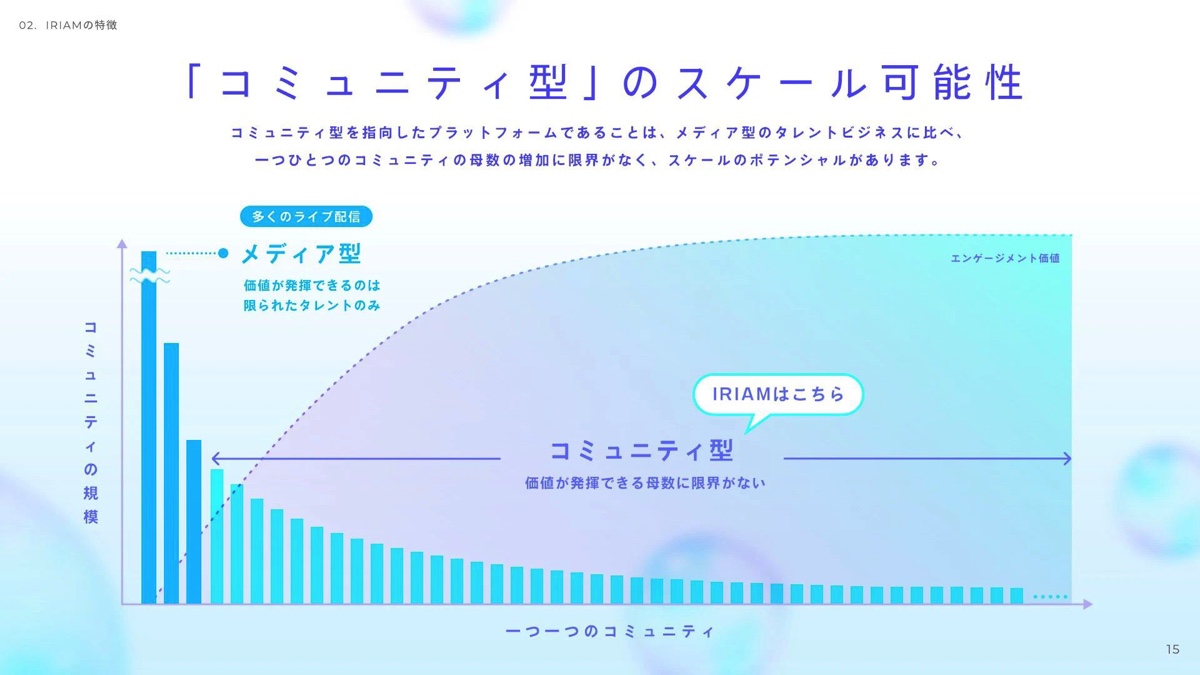

『IRIAM』では、そのあり方の違いを「メディア型」と「コミュニティ型」という言葉で表現している。求人サイト向けに展開されている会社資料「IRIAM Culture Deck」から一部を引用してご紹介しよう。

YouTubeやTwitchで活躍する従来型のVTuberは、タレントとリスナーの距離が比較的遠く、リスナーには若干の匿名性が宿る。限られたトップスターが、大人数に向けて発信するあり方が「メディア型」だ。

一方で、『IRIAM』が目指すのは「コミュニティ型」だ。リスナー数は多くが10人ほどと、小規模な配信者が多いが、ライバーとリスナーの距離が近く、リスナーも一つの存在として確立している。ライバーとリスナーで単なる配信枠ではなく、ひとつのコミュニティの形成を目指す……そんなあり方だという。

YouTubeで活動するVTuberにも同様のスタイルを採用する人がいるが、『IRIAM』の場合はリスナーがコメントに加えてギフト等のリアクションで積極参加し、そこにライバーが反応することができるため、より相互干渉性が強い。紙吹雪を飛ばし、サイリウムを振り、時にはタライを落とす。こうしたギフトの数々が、配信画面そのものを彩る。リスナーもまた、配信というコミュニティへの参加者として存在できるのだ。

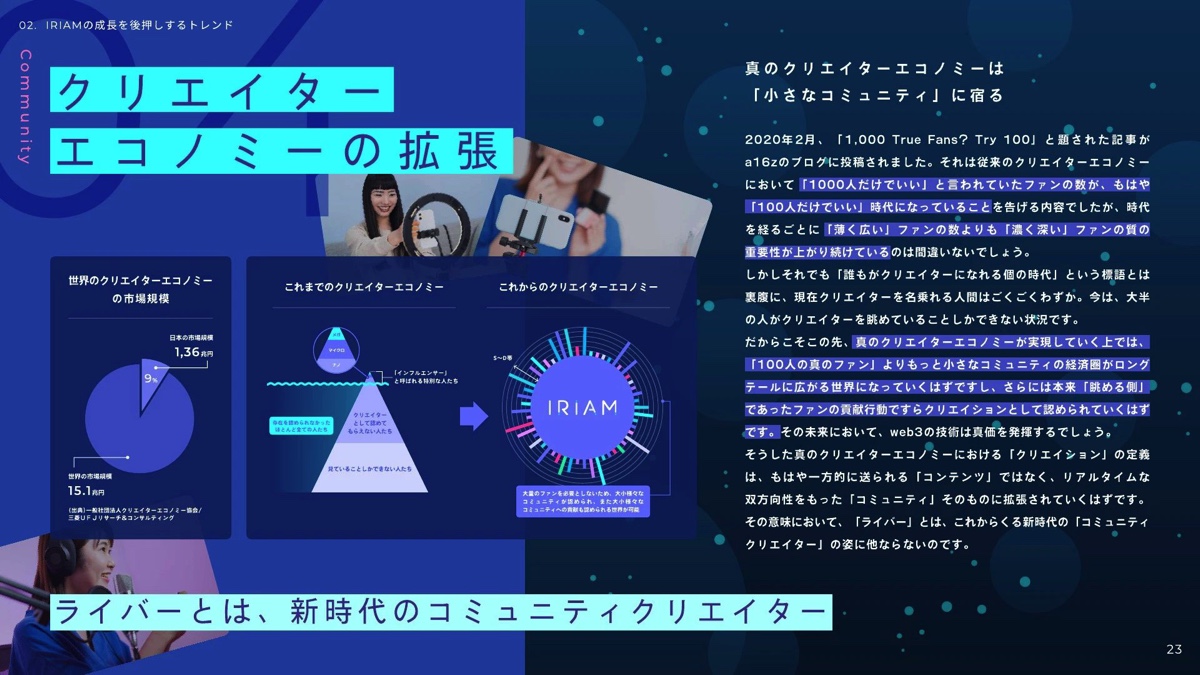

従来の配信文化では眺めることしかできなかったファンが、配信をともに作るコミュニティメンバーとして参加することができる場。そのような場を作り出し、運営していく存在としてのライバー。小さくともつながりの強い場から、『IRIAM』は新たな配信文化だけでなく、ロングテールなクリエイターエコノミーが生まれることを期待している。ひとにぎりのトップスターに上り詰めなくとも、“深く濃いファン”と作り上げる小さな経済圏の広がりによって成り立つ世界は、誰もが発信をする時代においてよりスタンダードになっていくかもしれない。

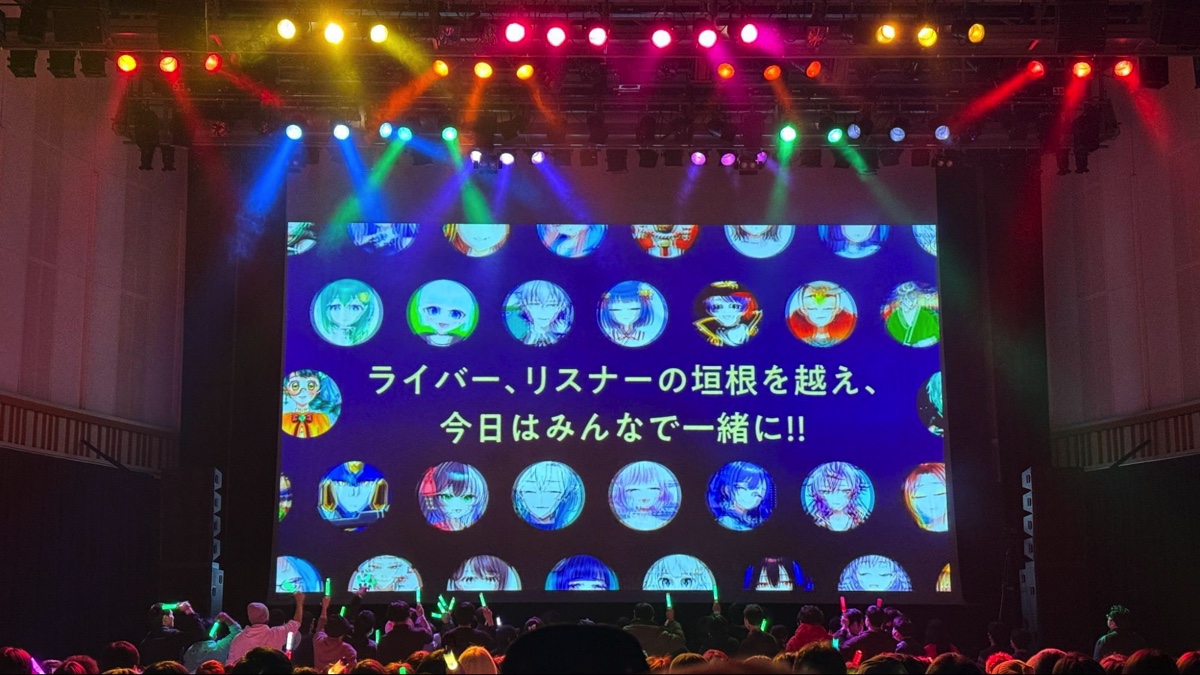

こうした小規模なコミュニティが生み出す熱量は、先日筆者が取材した『IRIAM』6周年記念イベント『ミライトパーティー2024』からも感じた。リスナーが観客席の最前列に立ち、大舞台に立つライバーへ親しげに応援の言葉を投げかける光景は、メディア型のVTuberでは発生しにくいものだ。

個人的に、この感覚は巨大なオフ会イベントや、メタバースなどで見られる小規模なライブイベントに近いと感じた。ステージに立つ者と、ステージを見る者という差がありつつも、その距離感は近く、共同で一つの場を盛り上げようとする、そんな感覚だ。

そして、リスナー自体の存在感の強さや、『IRIAM』がコミュニティによって成り立つプラットフォームであることを感じられる要素もいくつか見られた。まず、会場入口に設けられたメッセージボードには、リスナーからライバーに向けたメッセージだけでなく、「リスナー仲間へのメッセージ」が存在した。コミュニティの参加者として、ともに存在を認識し、仲間として認め合う風土のわかりやすい一例だ。ステージに立つライバーを見るだけでなく、同じコミュニティに属するリスナー同士の交流の場として、『ミライトパーティー2024』が機能していた証左と言えるだろう。

また、「メディア型」のVTuberイベントではなかなか拝めないものとして、年間で活躍したライバーを発表・表彰するコーナーにて、リスナーを表彰する枠が設けられていたことも挙げられる。『IRIAM』の運営が、リスナーもプラットフォームの主役として取り扱い、その活躍を祝福する点は、VTuberシーンのなかでも希有な在り方であると強調したいところだ。

実際、平時ではどのような雰囲気か感覚をつかむべく、『ミライトパーティー2024』取材後、個人的に『IRIAM』のライブ配信を視聴してみた際には驚いた。視聴開始ほどなくして配信をしているライバーの方からからあいさつが投げかけられ、新規アカウントに付与される初心者マークを視認したのか、「初心者ミッション」などのガイドまでしてくれたからだ。その後も、筆者を含めてリスナーを名前付きで呼びながら話しかけたり、会話をする、和やかな雑談を展開していた。

ちなみに、「初心者ミッション」は、『IRIAM』の利用時には欠かせない機能などを体験するためのチュートリアルである。これらをこなせば、『IRIAM』の仕組みを理解し、より主体的に参加することができる。いわばコミュニティ参加への導線だ。その案内を、ライバー自身が、チャット欄に現れるテキストではなく「画面の向こう側にいるあなた」として扱い、相応の時間を割いて対応してくれることに、ただただ驚かされた。『IRIAM』で配信を見るとき、リスナーは「匿名のAさん」にはならないのだ。

この視聴感覚は、YouTube配信の視聴よりも、LINEやDiscordのグループ通話への参加に似ていると感じた。同時参加人数は極度に多くはなく、参加者同士の距離感はかなり近い。10人くらいがゆるく会話を楽しむ居酒屋のような雰囲気に近いものを感じた。おそらく、常連の概念もYouTube視聴以上に生まれやすく、より存在感を発揮しやすいだろう。

メディア型のVTuber配信には、数万人が一同に集まる場ならではの“熱狂的な盛り上がり”という魅力がある。だが、一定人数の常連がいつも集う、肩肘張らない配信にはまた別の魅力がある。劇場型のショーを楽しむのもいいが、常連客同士が肩を並べて横でも繋がるようなコミュニティ型の場も、またいいものだ。より距離の近いVTuberとの出会いの場として、そして新たなインターネットコミュニティの在り方として、『IRIAM』はたしかな意義を生み出している。

■関連リンク

IRIAM公式サイト:https://iriam.com/

IRIAM公式X:https://x.com/iriam_official

IRIAM公式YouTube:https://www.youtube.com/@iriam_official

IRIAMダウンロード:https://app.iriam.com/7oGF/3ac7af2

バーチャル配信者の世界が広がる“晴れ舞台”を見て IRIAM6周年記念イベント『ミライトパーティ2024~グランドフィナーレ~』レポ

2024年にサービス開始から6周年を迎えたVTuber配信アプリ『IRIAM』。この節目を記念して1月12日に開催されたリアルイ…