人の助けが必要な“弱いロボット”とは? 相手に弱さを見せることで生まれる関係づくり

ロボットと人間の共生と隷属

ーー人工知能のお話もありましたが、最近のロボットの成長は目覚ましいものがありますよね。

岡田:最初、ロボットは道具のひとつというか、暮らしを便利にしてくれる存在だったと思うのですが、最近はロボットの自律性がどんどん高まっていますよね。自動運転システムなどもそうですが、僕らの思考までもアウトソーシングしようとしてしまいます。ただそうなると、いつの間にか私たちはロボットに隷属するような状態になっているのではないかと感じています。

利便性の高いものや、相手のために動くサービスロボットというのは、私たちの本来持っている主体性や創造性を奪ってしまう側面もあります。利便性が必ずしも幸福感につながるとは限らないのではないでしょうか。

ーーその線引きは、どこにあると思いますか?

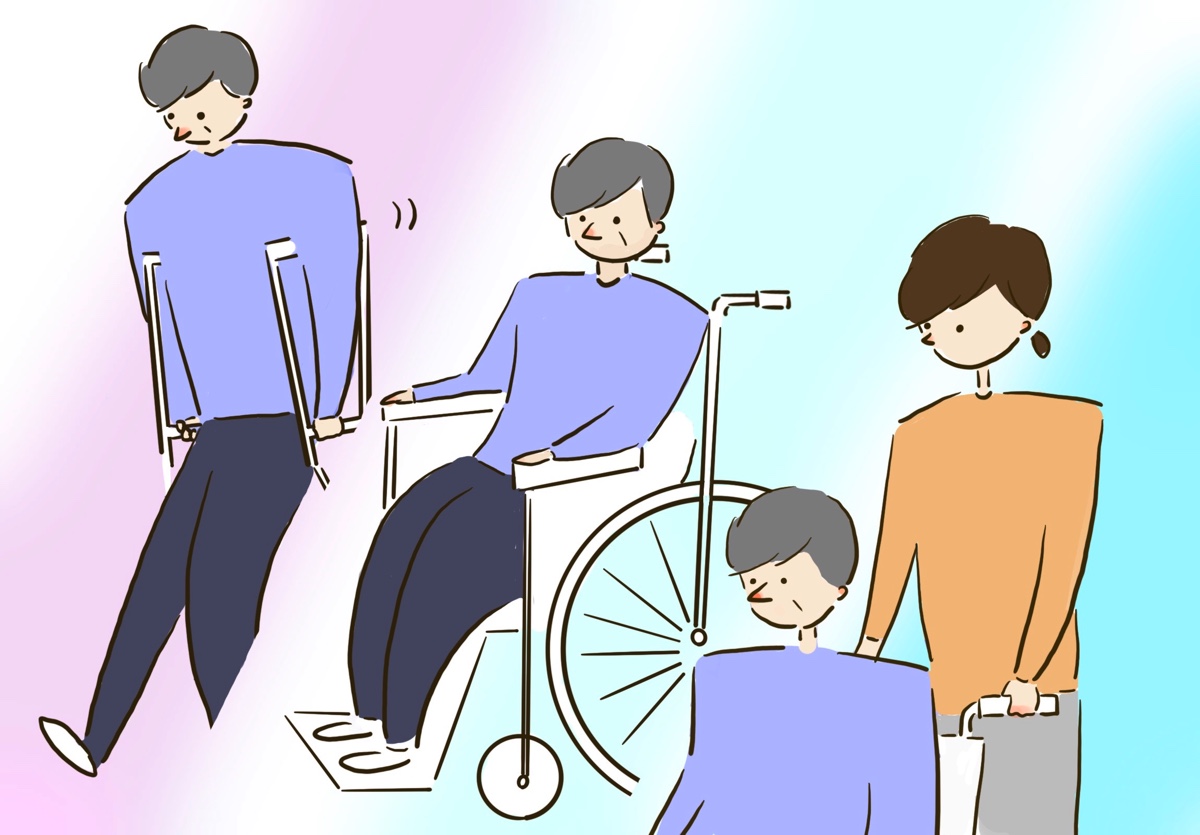

岡田:『コンヴィヴィアリティのための道具』などの著作で知られるイヴァン・イリイチは、2つの分水嶺の存在を指摘しています。たとえば、私たちが足を挫いてしまったときなどは、松葉杖などを使ってなんとか歩こうとします。道具の力を借りることで身体の機能を補い、拡張させることができたわけです。これが第一の分水嶺です。

それが、だんだん車椅子になり、そのうちに支援者に手伝ってもらうようになる。押してもらえば便利に移動できるのですが、そこで自分は何もせずに運んでもらうだけになってしまう。この第二の分水嶺を越えたあたりから、他者に隷属してしまうことにもなるわけです。

そうした観点では、自分で松葉杖や車椅子を使ってでも自らの意思で移動できるくらいの方が自らの能力が十分に生かされ、生き生きとした幸せな状態といえるのではないでしょうか。このことは人とロボットとのコンヴィヴィアルな(自立共生的な)かかわりを議論するうえでも当てはまりそうに思っています。

弱いロボットもそうなのですが、お互いの主体性や創造性を奪わない程度にゆるく依存しあった関係をつくるのが重要なんです。ロボットが自分たちの手から離れて自立し始めると、私たちの主体性や創造性を奪ってしまうことにもなりかねません。

ーー手を貸し過ぎてしまってもよくないということですね。

岡田:そうですね。僕も研究室では学生さんに対して、研究テーマやアイデアを押し付け過ぎないようにしています。こちらが提示し過ぎてしまうと、学生さんの主体性や創造性を奪ってしまうわけです。そうした関係というのは、あまり楽しくないし、ユニークなアイデアを生み出しにくい雰囲気になってしまうようです。今後の人とロボットとの共生などを考えたときにも、これは大事なポイントになると思うんです。

ーー最後に、今後の開発についてお伺いさせてください。

岡田:いまは子どもたちの学びの場のデザインに、弱いロボットを応用できないか考えています。こちらの『Talking-Bones』は昔話を話してくれるのですが、ときどき大事な言葉を忘れてしまいます。その姿を見た子どもたちが目を輝かせながら手伝おうとするんです。自分よりも小さな子どもの世話をしながら、自らも学んでしまうというのは、Protégé Effect(プロテジェ効果)として知られているんですが、そんな性質を生かしたユニークな学びの場を生み出せたらと考えています。

また、宿題の穴埋めドリルに子どもたちと一緒に取り組む『PoKeBo Cube』なども開発しています。単に穴埋め問題を解くだけではなくて、ロボットたちと子どもとがお互いの弱いところを補いあい、強みを引き出しながら、穴埋め問題をみんなで考えていくようなイメージでしょうか。相手に何か教えてあげたり、助けてあげたりすることで、相手(ロボット)が喜んでくれる。自分も嬉しい。こんな風にしてコンヴィヴィアルな学びの場を生み出せないかというわけです。弱いロボットを通して、不完全であるからこそ周りとの関係性をうまく見出せることを知ってもらいったり、思い出してくれる機会が増えたらいいですね。

あたたかくて可愛いロボット『LOVOT』に出会ったら、尊すぎて数分でメロメロになった話

連載「十束おとはの『テック・ファウンダー』」第19回では、家庭用ロボット『LOVOT(ラボット)』との出会いを果たした十束おとは…