ソーシャルディスタンスが変えた創作のスタンダード:宮本道人×松永伸司が語り合う(前編)

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、ソーシャルディスタンスという社会科学用語に新たな定義を刻み込んだ。これまで階級や民族の違いによって生じる社会的距離、あるいは他者との意思疎通において社交的に受け入れられる物理的な対人距離を意味する言葉として用いられてきたが、現在では感染症予防のためにとるべき物理的な対人距離という意味で人々の日常に浸透している。

インターネットを使ったテレワークやリモートライブ、オンライン会議といった新たな生活様式は、現実世界における空間移動の必要性のみならず、ビジュアルアートの枠組みや人間関係を築くプロセスといった、あらゆる表現のスタンダードを急速に変えつつある。

今回、ディスタンス・アートの概念を紹介した宮本道人氏と、ゲームスタディーズの研究者であり『ビデオゲームの美学』の著者である松永伸司氏をゲストに迎え、Web会議サービス「Zoom」の普及がインターネットカルチャーに与えた影響をはじめ、閉鎖的な生活環境と手軽なレコーディング技術によって日常そのものがコンテンツ化されるトレンド、社交の場が現実空間から仮想空間へシフトすることによる人々の意識の変化など、ディスタンスという概念が加速させる現代文化のダイナミズムについて語ってもらった。

宮本道人:1989年東京生まれ。科学文化作家、筑波大学システム情報系研究員、株式会社ゼロアイデア代表取締役。フィクションと科学技術の新しい関係を築くべく、研究・評論・創作。編著『プレイヤーはどこへ行くのか』、協力『シナリオのためのSF事典』など。人工知能学会誌にて原案漫画「教養知識としてのAI」連載中。日本バーチャルリアリティ学会誌にて対談「VRメディア評論」連載中。コロナ禍以降はリモート社会における創作プロセスの分析も行っている。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。

松永伸司:東京都立大学人文社会学部非常勤講師、東京大学教養学部非常勤講師など。著書に『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会、2018年)、訳書にイェスパー・ユール『ハーフリアル』(ニューゲームズオーダー、2016年)、ミゲル・シカール『プレイ・マターズ』(フィルムアート社、2019年)など。2015年から文化庁メディア芸術研究マッピング(ゲーム領域)事業で国内外のゲーム研究の状況を整理する仕事をしている。

ディスタンス時代のスタンダード

宮本道人(以下、宮本):まず簡単に「ディスタンス・アート」という言葉について説明させて下さい。新型コロナウイルスが原因でディスタンスを取らざるを得なくなった社会で生まれてきた作品群をはじめとして、ディスタンスそのものについて意識させられるような作品群を、僕は「ディスタンス・アート」と呼んでいます。

ディスタンスには距離や隔たり、道のりといった複数の意味があります。そこには空間的なディスタンスに限らず、時間のディスタンスや社会的な格差という意味でのディスタンスなどもふくまれます。逆に、距離を取らない密な状態もゼロディスタンスとして意識されます。

早川書房さんのnoteに寄稿させて頂いた「ディスタンス・アートの創作論」の中では、その特徴を形式、鑑賞、題材に分けて議論しました。しかしディスタンス・アートの厳密な定義をしたわけではないので、今回その広がりを見渡すという意味でも、松永さんの考えとあわせて議論できる機会をいただけてありがたく思います。

松永伸司(以下、松永):コロナ禍以降、Web会議サービス「Zoom」が大学の講義などでも広く使われるようになりました。Skypeのようなインターネット電話サービスは以前から普及していましたが、誰もが当たり前のように使うツールではなかったと思います。

現在ではオンラインで画面を通してやりとりするという行為が日常と化しています。そういうオンラインツールがインフラレベルで普及したことは、創作と受容の環境にけっこう大きな影響を与えたでしょうね。

宮本:ディスタンスを単にマイナスに捉えるのではなく、ディスタンスがあるという前提を活かそうとする作品が増えてきています。Zoomのようなコミュニケーションツールを利用することで、そこから何ができるのかを人々が考えるようになったのは大きな変化ですね。

松永:Zoomみたいなツールがそれ自体として一種の芸術形式というか表現のメディアとして使われるようになっているということでしょうね。つまり、制限された中でオンラインツールを使ってどう工夫するかという段階からもうちょっと進んでいて、そのツールそのもののポテンシャルをどう引き出すかみたいな段階になっている。

宮本:たとえば、ガールズラップユニットのlyrical schoolがYouTubeに投稿した「REMOTE FREE LIVE vol.1」では、各メンバーがスマートフォンで個別に撮影したパフォーマンスを並べることでリモートライブという形式を提示していました。それが「REMOTE FREE LIVE vol.3」になると、逆転の発想でリモートという枠組みをひっくり返しているんです。

ここからはネタバレになってしまうので、まだ見ていない人は先に見てから戻ってきて欲しいのですが(笑)、ライブが始まった段階では5人が別々の場所でパフォーマンスしているかのように演出しておいて、実は全員が同じ場所にいた事実がすぐに分かってフレームが取っ払われるという仕組みです。リモートライブという形式だからこそ、観客側の情報量をあえて制限するという表現手法が巧みだと感じました。

松永:Zoomのインターフェイスのように、平面空間の中に四角いフレームに囲われた話者の顔が並置されている形式自体は、以前からあったのかもしれませんが、ここまで一般に普及したのは2020年に入ってからじゃないでしょうか。この新しい形式が当たり前のスタンダードとして確立した結果、その当たり前をいかに面白く料理するか、どうひねるか、ということができるようになったということでしょうね。新しいレトリックの苗床ができたというか。

宮本:絵画における額縁の重要性に関する議論に似ていると思います。額縁から受ける印象と同様に、窓枠から受ける印象もあるわけです。窓枠自体もメディアと考えれば、継ぎ目の空白にこそディスタンス・アートの一つの特徴があるのかもしれません。こうした表現手法はゲーム業界では以前から使われていて、1歩も2歩も先を進んできたんじゃないでしょうか。

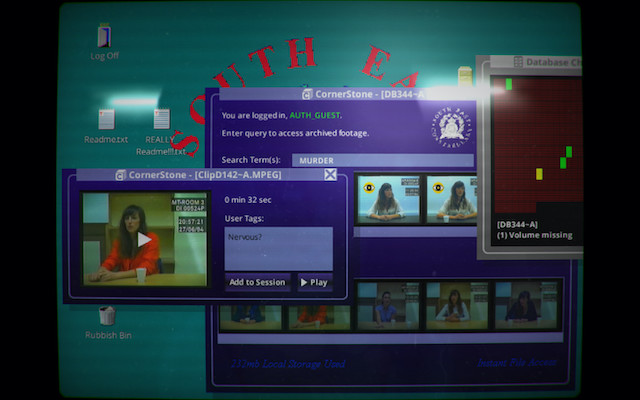

松永:アドベンチャーゲームの『Her Story』(2015年、サム・バーロウ)なども、スタンダードを前提として利用しつつ、それをどうずらして使うかという部分を意識した作品だったと思います。ブラウザで検索するという私たちに馴染み深いスタンダードを、あえてゲーム表現として用いることで物語に違和感を演出しています。そうした手法をうまく活用しているケースですね。