『きみの色』を「3」の物語として読み解く 山田尚子が令和に描く若者の“新しい青春”

山田尚子作品のメディア意識

では、『きみの色』におけるこの「3」をどう考えるべきか。

観ている間、いろいろ考えたが、ここではまず補助線として、メディア論の視点を導入したい。優れたアニメーション作品は――というより、実写映画も含めて芸術作品すべてに当てはまるとも言えるが――しばしば自らのメディアを意識化させるような表現や演出を見せることが多い。山田作品も、初期からアニメーションというメディアの特性を浮き彫りにするようなモティーフや表現を作中の端々にこめてきた。

すでに繰り返し指摘されるのが、新海と並び、レンズ効果やフィルム効果を撮影に取り入れる「擬似実写的」な表現である。『きみの色』もまた、先ほどの冒頭のバレエの回想シーンで見られたオールドレンズとフィルムの肌理を再現した表現をはじめ、手前に舐めの構図で物を置きつつ被写界深度を狭め、縦の構図を強調する「実写的」なアングル、基本的にはフィックスで捉え、時にカメラのオートフォーカス機能を思わせる細かい揺れを入れ観客にカメラ視点を意識化させる演出……などなど、いつもの「山田印」の画面が各所で目立っている。

特に印象的だったのが、やはりクライマックスの学園祭でのライブシーンだ。山田はここで、ほかのシーンと同様、演奏するトツ子たちをつねに一定の距離を置いて描く。おそらく一部のアニメーション監督であれば、もっと情動を喚起するように画面を縦横に動かすだろうところを、山田は観客の過度な感情移入をあえて拒むかのように演出する。こうした山田のタッチは、もはや往年の高畑勲にさえ接近していると言ってもいい(高畑もまた、音楽にこだわった監督だった)。これもまた、言うなれば「何らかのメディアを媒介して観ている」、あるいは「撮影している」という意識の表現である。同様のアプローチは、『映画 聲の形』の、硝子の妹・結弦がいつも首に下げ、覗いている一眼レフカメラからのPOVショットですでにはっきり描かれていた。

山田尚子の「グラモフォン・フィルム・タイプライター」

そう考えると、実は山田作品についてよく言われる音楽的要素、聴覚的要素への注目というのも、それだけでは不十分に思えてくる。その要素は、作品が示す、より広いメディア論的地平の一部としてみなした方が適切だ。

そして、ここで参照したいのが、ドイツの高名なメディア学者フリードリヒ・キットラーの『グラモフォン・フィルム・タイプライター』(原書1986年)である。

すでに現代メディア研究の古典となっているこの著作でキットラーは、19世紀に起こったメディア環境の劇的な変化が、旧来の人文学や私たちの人間性のイメージをすっかり書き換えてしまったと説得的に述べている。具体的にそれは、19世紀における蓄音機(グラモフォン)、映画(フィルム)、タイプライターの発明に帰される。彼によれば、19世紀まで文字(エクリチュール)という唯一のメディアに等しく統一されていた人間の認識力は、その後、聴覚(グラモフォン)、視覚(フィルム)、タイプライター(書字)という3つの領域に分解され、――『リズと青い鳥』風にいえば「disjoint」され――モジュール化された。ここにも、「3」のドラマが顔を覗かせている。

以上のキットラー的な見取り図は、確かに、これまでの山田作品、あるいは山田がかつて所属していた京都アニメーションの作品群にも見られるだろう。例えば、『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』(2020年)。ここでは、自動書記(書字メディア)と電話(聴覚メディア)の相剋が主題になっていた。

山田作品にしても、より丁寧に見ると、『リズと青い鳥』では、「リズと青い鳥」は作中で、吹奏楽の楽曲(聴覚)と童話の絵(視覚)、そして岩波文庫と思しき小説(書字)の3つのメディア形態に分割されている。『映画 聲の形』も先ほども述べたように、聴覚=声をめぐる将也と硝子の「2」の物語は、実は絶えず第3項としての結弦のカメラ(視覚メディア)によって対象化されていた。近年の「彼が奏でるふたりの調べ」でも、凛のレコード(聴覚メディア)は、実はタマミの描くイラスト(視覚)にパッケージング(カップリング)されていたし(しかも、凛のバンド名は「LIBRARY’S」!)、『Garden of Remembrance』も、ラブリーサマーちゃんの音楽に合わせて、主人公の女の子が描く絵画が登場していた(絵画は複製技術ではないが、これは『この世界の片隅に』(2016年)や『ルックバック』(2024年)と同じく、「アニメーション」のメタファーとして解釈可能だろう)、というふうに、山田のアニメーションには、音楽/聴覚的要素のみならず、キットラー的なメディア史が折り畳まれている。「2」ではなく、「3」の物語――『きみの色』が浮き彫りにしたのは、おそらくこのことだ。

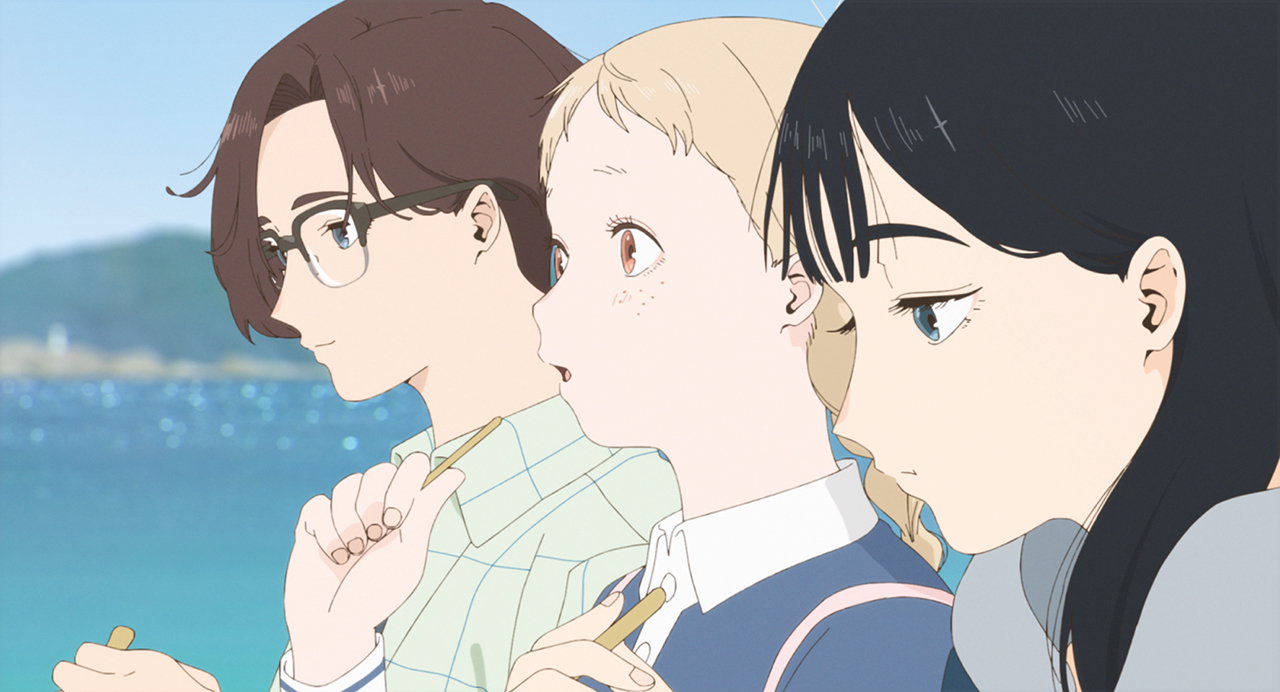

では、問題の『きみの色』はどうか。厳密にはっきりと分類することは難しいが、強いてやるとすれば、ミュージシャンになりたいと願うルイ、他人の「色」が見えてしまうトツ子、古本屋でアルバイトをしているきみが、それぞれ聴覚、視覚、書字(グラモフォン、フィルム、タイプライター)の機能の3分類を象徴的に担っていると言えるだろう。これが、“『きみの色』のメディア論”である。

「大人」になる時期=「青春」の3角形

そして、このメディア論的な「3」の図式は、さらにもう少し、その先がある。

キットラーの『グラモフォン・フィルム・タイプライター』が面白いのは、単に、19世紀=「1900年」における人間性のパラダイムシフトを、3種類の新たな複製メディアの分割に象徴させただけではないところだ。彼は、この聴覚・視覚・書字という3つの世界を、20世紀に精神分析が理論化した、人間の「こころ」の審級区分に対応させた。

フロイトが20世紀はじめに作り上げた精神分析は、それまで統一的なシステム(例えばデカルトのいう「コギト」)だとみなされてきた人間の精神構造を、ある3つの審級が絡み合った仕組みとして整理し直した。ここでキットラーが直接的に参照しているのは、フランスの精神分析医ジャック・ラカンの提唱した「RSI」という区分である。RSIは、日本語に訳すと、現実界・象徴界・想像界という用語の頭文字をとった略語だ。ここでは細かいことを抜きにしていうと、現実界は音=声の世界を、象徴界は言葉の世界を、想像界はイメージの世界をそれぞれ意味する。つまり、キットラーによれば、現実界がグラモフォン、象徴界がタイプライター、想像界がフィルムにそれぞれぴったり対応するというわけだ。

ところで、この対応関係が何を意味するかというと、この現実界・象徴界・想像界という3区分は、簡単にいうと、私たち人間が「子ども」から「大人」になるまでの「こころ」の発達プロセスにも対応しているということに関わっている。

これも超簡単に説明しよう。ラカンの精神分析理論の図式では、私たち人間は生まれたばかりの時は、世界は母親と一体化した幸福なイメージの世界に包まれている。この最初の世界が想像界だ。ただ、この母子一体のナルシスティックな世界にとどまっていては、いつまで経っても「大人」になれない(通俗的にはこれが、いわゆる「エディプス・コンプレックス」=マザコンの状態)。人間がしっかりした「大人」になるためには、母親から離れ、「言語」という能力を獲得し、一人で「社会」に入っていかなければならない。そうして、ひとは初めて自立する(「大人」になる)。その最初のきっかけを与えるのが、「父」である。そして、「父」の介入によって人間が入るのが象徴界で、これがつまり「言語」と「社会」の世界だ(この象徴界への参入を「去勢」という)。ただ、象徴界はあくまでも言語という記号によってフィルターをかけて見られた世界であり、本当の「現実」そのものではない。こうして本当の「現実」は、現実界として残される。

この、現実界・象徴界・想像界という3つの審級によって生み出され、「私」が「母」から離れ、「父」によって「大人」になるという成長のシステムを、「オイディプスの3角形」(パパ-ママ-ボクの3角形)という。そして、このオイディプスの3角形の物語を、世の中の青春ドラマは繰り返し描き続けてきた。

「父」のいない令和の青春物語

さて、改めて話を『きみの色』に戻そう。

この作品で個人的に気になったのが、「父」の不在である。『きみの色』には、「父」的なキャラクターがまったく登場しない。『きみの色』だけでなく、『映画 聲の形』や『リズと青い鳥』など、そのほかの主要な山田作品にも、「父」を体現するキャラクターがほとんど出てこないと言っていい。これもあえていうならば、トツ子ら「しろねこ堂」の3人が初めて出会い、「高校」という社会空間を脱したきみがほぼ唯一の居場所とし、なおかつシスター日吉子(新垣結衣)ら「大人」も集う「公共的」なプラットフォームとして描かれる古本屋「しろねこ堂」(活字の空間)が、唯一、本作における象徴的な場の機能を担っていると言えるだろうか。

それどころか、私も以前、『天気の子』(2019年)をめぐってやや長めの論考で書いたように、新海誠のアニメーションにも、「父」はほとんど登場しない。(※)この新海や山田のスタンスは、対照的にこの10年ほど、「父子関係の物語」を一貫して描き続けている年長世代の細田守との決定的な差である。

私の考えでは、このことは、令和の日本アニメが描いている、「青春」=「成熟」の表現の変化に深く関わっているはずだ。すなわち、青春が本来、子どもが大人への「成長」なり「成熟」なりを遂げるまでのはっきりしたプロセス(ビルドゥングス・ロマン)のことを指してきたのなら、『きみの色』は、いわば「父」のいない時代で、いかにしてひとは「青春」を送るのか、あるいは従来の「成長」や「成熟」なしで、いかにして現代の若者たちは「大人」になることができるのか、というより、そもそもそこでは「大人になる」とはどういうことなのか……というテーマを描いているのではないだろうか。

おそらくその問題は、つい数年前に完結した庵野秀明の『エヴァンゲリオン』シリーズが描いていたことでもあった。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年)では、四半世紀以上にわたって、ずっと息子の碇シンジに対して、「シンジ、エヴァに乗れ!」=「大人になれ!」とプレッシャーをかけ続けてきた「父」=碇ゲンドウが、結局は本人も「父」になり切れない大人だったのであり、結局、息子のシンジはマリという新キャラと出会って、いままでの葛藤も吹っ切れ快調に「大人」になり、半分現実、半分アニメの世界へ飛び出していく、という結末を庵野は描いた。

『きみの色』でも、それぞれ母親や祖母からの期待にうまく応えられないという3人の主人公たちの思春期特有の悩みがフォーカスされている。ただ、物語の最後で、彼らのその葛藤がうまく乗り越えられたのかと言われれば、そういうドラマではないだろう。トツ子たちも、抱えている悩みを互いにフォローしあったわけでもない。ただ、バンドを結成し、曲を作り、一緒に演奏しただけだ。彼らはまた、それぞれの変わらない日常に戻るはず。ただ、誰もが共通して抱く同じような葛藤を3人が共有して、その周りをそれぞれのペースでバラバラに逡巡し、同じ時間を共有したことで、「大人」になることとはまた違う、ある「青春」を過ごしたことは確かだ。そこには、おそらく令和の若者の、新しい「青春」の形が描かれている。

いうまでもなく、その3人の「青春」の形は、――『リズと青い鳥』でのみぞれと希美の「青春」の形が、数学教師の「互いに素disjoint」という説明に集約されていたように――やはりトツ子が受けている理科の授業で、教師が映像で見せる太陽系の惑星の公転のイメージに託されているだろう。

そして、ここでもさりげなく太陽系の惑星の数として、「3」が登場する。もちろん、2006年に冥王星が準惑星に区分されて以来、太陽系の惑星の数は8個である。ただ、「水・金・地・火・木・土・天・海・冥」というかつての惑星の数え歌をもじって、きみたちが「♪水金地火木、土天アーメン」と歌うように、少なくとも『きみの色』では、それはやはりいまだ「3」の倍数(3×3=9)なのだ。

令和の新たな青春アニメは、やはり「3」の周りをめぐっている。

[註]セカイ系に触れたので、短く補足すれば、岩井俊二作品との関係も付け加えておきたい。セカイ系は、その代表的作家だった新海誠を経由して、しばしばそのルーツに岩井作品が挙げられる。冒頭のトツ子の回想シーンで登場する、彼女の実家が運営しているらしいバレエ教室のイメージは、直接的には山田が偏愛するフランス映画『エコール』(2004年)をリファーしているようだが、むしろ色彩感覚といい、ここでは奇しくも同年に公開された岩井の『花とアリス』(2004年)との類縁性も指摘したい。高校生の荒井花と有栖川徹子、宮本先輩という『花とアリス』の女2+男1=「3」の組み合わせも『きみの色』と同じだし、どちらも「嘘」が重要な要素になる。キリスト教のイメージも、『PiCNiC』(1996年)以来、岩井作品の重要なモティーフの一つだ。続編(『花とアリス殺人事件』)はアニメーション化もされている。

参考

※1. https://realsound.jp/movie/2022/09/post-1120977.html

※2. https://books.bunshun.jp/articles/-/4970

■公開情報

『きみの色』

全国東宝系にて公開中

声の出演:鈴川紗由、髙石あかり、木戸大聖、やす子、悠木碧、寿美菜子、戸田恵子、新垣結衣

監督:山田尚子

脚本:吉田玲子

音楽・音楽監督:牛尾憲輔

主題歌:Mr.Children「in the pocket」

キャラクターデザイン・作画監督:小島崇史

キャラクターデザイン原案:ダイスケリチャード

製作:「きみの色」製作委員会

企画・プロデュース:STORY inc.

制作・プロデュース:サイエンスSARU

配給:東宝

©2024「きみの色」製作委員会

公式サイト:https://kiminoiro.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/kiminoiro_movie

公式Instagram:https://www.instagram.com/kiminoiro_movie/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@kiminoiromovie