『ガルクラ』『ヨルクラ』『数エール』『ぼざろ』 表現者の苦悩を描くアニメが大ブームに

『ガールズバンドクライ』

誰のために、何のために表現するのかといった問いへの答えを、久美子がどのように見つけ出すのかを、クライマックスの展開から確かめたい。この『響け!ユーフォニアム3』と同じ花田十輝が脚本を手がけるTVアニメ『ガールズバンドクライ』の方は、5人の主要な登場人物が、それぞれに感じている音楽や表現に向き合う気持ちが描かれていて、音楽に限らず何かに取り組んでいる人なら、心惹かれる誰かを見つけ出すことができる。

若い人なら井芹仁菜。虐めを受けていた自分に誰も味方してくれない故郷を飛び出し、川崎に来て大好きだったバンドのメンバーだった河原木桃香と出会った仁菜は、故郷に帰ろうとしていた桃香を必死で引き留めようとする。そして一緒にバンドを始めるかというと、最初のうちは自分には勉強があると言って逃げようとし、ドラムとして参加してきた安和すばるとも壁を作って打ち解けない。

歌いたい気持ちはあっても本気を出していいのかと悩み、及び腰になる感覚は、何かを始めようとして始められない人に共通のもの。これを乗り越え予備校も辞めて音楽に向き合おうとする仁菜に、悩む若者なら確実に惹きつけられる。音楽を愛する余りに中途半端な態度が許せず、バンドを組んでは脱退を繰り返していた海老塚智にも、祖母の勧めで演劇を学びながらバンドに加わる安和すばるにも、それぞれに表現することへの思いがある。自分と照らし合わせて共感したり、反発したりできるだろう。

桃香が抜けたあと、アイドル路線を歩んで人気の頂点を目指そうとしているダイヤモンドダストにも、そこまでして表現を続けたい意思がある。自分たちを認めてもらいたいという思い。誰かに喜んでもらいたいという願い。表現に携わる人たちが抱くそうした思いの数々を、様々な角度から掬い取ろうとしているから、『ガールズバンドクライ』は幅広い層の支持を集めて人気となった。

『数分間のエールを』

自信と葛藤のぶつかり合いは、これも花田十輝脚本によるアニメ映画『数分間のエールを』からも感じ取れる。自分が作るMVが誰かの応援になっていると信じて突っ走る高校生の朝屋彼方の前向きさはクリエイターに必要な資質だが、路上ライブで感動した織重夕の歌にMVを付けたいと願い出て、実際に作った作品に下ったある評価は、突っ走ってばかりの彼方を迷わせる。

それでも、どうして芳しい評価を得られなかったのかを知り、相手が求めるMVをしっかりと作り上げる彼方には、借り物の音楽に映像を付けて喜んでもらうことが目的のMVクリエイターに学びをもたらす。一方で、依頼者ですら気づかなかった音楽の魅力や見方を掘り起こして提示する創造力の必要性も示されて、表現する行為の幅広さを改めて認識させる。

どこからも作った楽曲を認められず、音楽をやめると決めて愛用のギターを売ろうとしていた夕や、中学時代に県知事賞を受賞するくらい才能のある絵を捨て、大学進学の勉強を始めていた外崎大輔のように、なりたいと望んでも届かない場所があることも示される。それもひとつの生き方だが、誰かによって励まされることでもう一度、始めてみようと思えることも同時に示される。認められたいから続けるのではなく、やってみたいからやるのだという表現者の神髄に、触れさせてくれる作品だ。

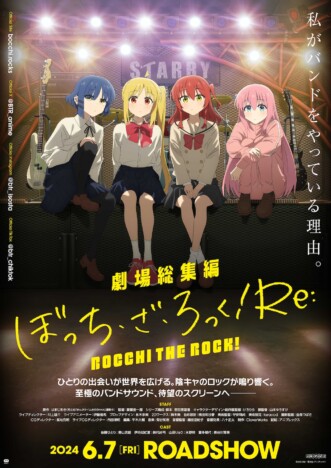

『トラペジウム』『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:』

乃木坂46のメンバーとしてアイドル活動をしていた高山一実が、経験を交えて描いた小説を原作にしたアニメ映画『トラペジウム』も、アイドルになりたい思いを貫こうとして周囲を巻き込み、挫折して何が足りなかったのかに気づき、再起を目指すストーリーから何のために表現者を目指すのかを感じ取れる。TVアニメの総集編として公開中の『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:』も、コミュニケーションが苦手な女子高生が、ギターを通して自分の得意なことに自信を持っていくプロセスが描かれ、何かを始めてみよう、そして極めてみようといった思いを観る人に抱かせる。

こうした表現者が主人公になったアニメ作品の列に、6月28日から公開となるアニメ映画『ルックバック』が加わる。藤本タツキによる原作漫画が発表された時、漫画に自信を持っていた少女が心を折られそうになる苦しみや、自分を認めてくれる人と出会って表現活動に邁進する喜び、そして表現したいことがあっても続けられなくなる悲しみを強く感じさせ、日本中を激情に震わせた。押山清高監督が漫画の描線を活かしつつ、豊かな表情と色彩で動かしたアニメは、観る人を表現の沼へと引き込むだろう。