渡辺大知が語るジャームッシュと『パターソン』 「生きていること自体が映画になってしまう感覚」

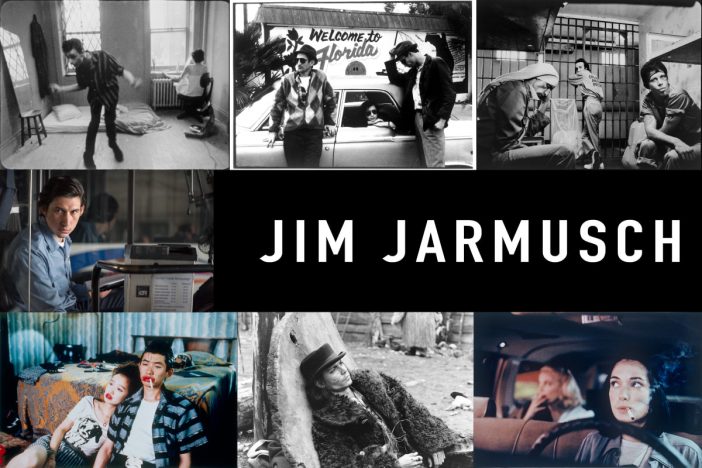

ジム・ジャームッシュ監督最新作『デッド・ドント・ダイ』が、新型コロナウイルスによる公開延期を経て6月5日より全国公開された。そんな最新作の公開を記念して、リアルサウンド映画部では『デッド・ドント・ダイ』に繋がるジャームッシュの過去作の魅力に迫る特集を展開。ラストを飾る第3回では、日本でもスマッシュヒットを記録した『パターソン』の魅力を、ミュージシャン・俳優の渡辺大知に語ってもらった。

「“映画を観る喜び”を教えてもらった」

ーー渡辺さんはジム・ジャームッシュ作品の大ファンだそうですね。好きになったきっかけはなんだったんですか?

渡辺大知(以下、渡辺):出会いは大学1年生の頃でした。大学に入って最初に仲良くなった友達にジム・ジャームッシュのDVDボックスを貸してもらって、『パーマネント・バケーション』『ストレンジャー・ザン・パラダイス』『ダウン・バイ・ロー』の3本を観ました。彼は大学の同級生だったんですけど、年が2つ上で、年齢的には先輩で。浪人してる時期にいろんな映画を観漁っていたような人で、当時19歳だった自分にとっては“ちょっとカッコいい”お兄さんみたいな存在でした。ジム・ジャームッシュという監督の名前自体は聞いたことがあって、作品も観てみたいなとは思っていたんですけど、ちょうど何から観ようかなと思っていた時期だったので、その初期3作のDVDボックスを貸してもらうことになったんです。その3本に衝撃を受けて、そこから作品を追っていくようになりました。

ーーその当時、具体的にどういうところに衝撃を受けたんですか?

渡辺:「何か大きな事件が起こらなくても映画って出来てしまうんだ」という感覚が大きかったですね。何か特別ことが起こるわけでもないのに、思いが伝わってきたり、生きるっていうことがすごく伝わってきたり……。人間が生きて、いろんなことを考えて、いろんなことを感じる。それだけで映画になるということを教えてもらったような気がしました。

ーーまさにジャームッシュの作風がそうですよね。

渡辺:そうなんです。たとえば日常的に散歩はするけど、じゃあ何で歩くのかという理由は別にない。でも、散歩ってすごく気持ちよくて楽しいなっていう感覚はある。そんなふうに、そのとき何に出会ったとか、何かを発見したとかそういうことではなくて、ただ歩く行為自体が意外と楽しいということに気づかせてくれたんですよね。そういう新しい“映画を観る喜び”を教えてもらったような気がするんです。あと、それまであまりそういう映画を観てこなかったということもありますが、初めて撮影がすごいと思ったんですよね。カメラマンのトム・ディチロの存在も大きかったです。

ーージャームッシュ作品では『パーマネント・バケーション』や『ストレンジャー・ザン・パラダイス』、『コーヒー&シガレッツ』などに参加していたカメラマンですね。

渡辺:トム・ディチロのカメラワークには痺れましたね。自分が高校3年生のときに映画に出演させてもらったのも大きかったんですけど、カメラを意識させない撮影ではなく、風景を切り取る道具として、デザインの効果としてのカメラを、初めてすごくカッコいいなと思いました。『ストレンジャー・ザン・パラダイス』で、ウィリー(ジョン・ルーリー)たちが部屋を歩いている姿をカメラがただ追ってるのとかも、まるで壁が生きているかのような、まるで部屋が彼らを撮影してるかのような印象を受けて。カメラに意思があるように思えたのが、本当にスゴいなと思ったんですよね。

ーー『ナイト・オン・ザ・プラネット』や『ブロークン・フラワーズ』、直近の『パターソン』や最新作『デッド・ドント・ダイ』ではフレデリック・エルムスが撮影を担当しています。

渡辺:やっぱり全然違いますよね。『パターソン』とかはむしろ作為を全く見せないカメラですよね。言葉や表情が重要な『ブロークン・フラワーズ』や『パターソン』にはそれがバッチリハマっていた。それもスゴい境地ですよね。初期の頃のジャームッシュは、映画でどういうことができるかを提示するというか、自分の中にある映画のイメージを言葉にしているような印象が僕にはありました。で、『パターソン』に関しては、もうついにここまで来たかと(笑)。映画を作ろうということよりも、生きていること自体が映画になってしまうみたいな、そんな感覚を初めて覚えました。

ーーいい意味で、映画を作ろうという意識が感じられなかったと。

渡辺:ジャームッシュが、いろんなものに目を止めたり、いろんなものに耳を傾けたりしていく中で、その延長線上に映画が出来ちゃったみたいな感じがしたんです。たとえば、音楽や詩、デザインなど、いろんなものが作中に出てきますが、耳を傾ける行為そのものが音楽になっていったり、何かに目を向けること自体がデザインになっていったり……映画や音楽などの表現って、高尚なものとして捉えられがちになることもありますけど、もっと生きることに近いんだよと教えてくれるような感じがあったんですよね。

ーー表現も、日々の生活の中にあるものと同じだということですよね。

渡辺:ちょっと話が変わってしまうんですけど、昔、柳家小三治さんの落語を見に行って、これまた衝撃を受けたことがあるんです。僕が言うまでもなく本当にすごい方なんですけど、そのときに、落語をやろうとか笑いを取ろうという意識が感じられなくて、自分が話したいことをポロポロ話して、気付いたら落語になっていたというような印象を受けたんですよ。落語をやっているというよりも、柳家小三治の生き様自体が落語になっているなと。それと全く同じようなことを、『パターソン』を観て感じたんですよね。ジム・ジャームッシュという人が、いままで生きてきて、映画を撮ってきたことの延長線上として、この映画がぽっと生まれたような気がしたんです。いままで映画でやってきたことのすごく大事な部分を凝縮したような印象もありましたね。

ーー集大成的な作品でもあると。

渡辺:そうですね。ただ当時は、「本当はこういう映画が作りたかった」ということでもなく、この次の作品は、映画という作り物でどれだけ遊ぶかみたいなことに振り切るんじゃないかなと思ったんですよね。そしたら、『デッド・ドント・ダイ』というゾンビ映画を撮ると発表されて、震えました(笑)。なので、『パターソン』はジャームッシュにとっての集大成であり、通過点であるのかなと。彼にとってこの作品が、単なる通過点だったことが素晴らしいなと思いました。それもジャームッシュのキャリアがないとできないことですし、リアルタイムでそういう映画に触れられる機会もなかなかないので、リアルタイムで劇場で実感できたのは、僕にとっては経験として大きかったですね。