スカパラが浸透させた“東京スカ”とは? 峯田和伸、Ken Yokoyamaらとのコラボ曲を振り返る

例えば、斎藤宏介を迎えて制作された「白と黒のモントゥーノ」(2017年)は、当時スカパラが南米ツアーを行ない、そこで浴びるように聴いてきたラテンミュージックからの影響を、ダイレクトに反映させた楽曲。サビで歌とコーラスの掛け合いが入り、エンディングに向かってどんどん盛り上がっていく構成は、曲名の通りサルサの一形態である「モントゥーノ」を取り入れたものだ。Bメロからサビにかけて目まぐるしく転調していく中、抑揚たっぷりのメロディをハイトーンボイスで歌いこなす斎藤のことを、谷中は「体のいろいろなところにスイッチでもついてるんじゃないかって思うくらい(笑)、精度の高いシンガー」と絶賛し(参照)、NARGOは好きな野球を引き合いに出して、「投げるボールを全て打ち返してくれる超優秀なバッター」と評していたのだった(参照)。

また、峯田和伸をフィーチャーした2018年リリースの「ちえのわ」は、曲決めから、谷中による歌詞、そしてバンドのアレンジメントまでほぼ24時間以内に仕上げた楽曲だという。とにかく印象的なのが、イントロからエンディングまで緩急自在に変化していくドラマティックな曲展開だ。長年、スカパラのエンジニアを務めている渡辺省二郎をして“これまでフィーチャーしてきたボーカリストの中で、最も声量があった”(参照)と言わしめた峯田のボーカルを最大限生かすため、リズムパターンには特にこだわったという。

「彼の歌が始まるところでは音数を極力少なくして。その分サビでは思いっきり派手にするとか、ミニマムからマックスまでダイナミクスをものすごく付けました」と茂木欣一。「『白と黒のモントゥーノ』のときもそうでしたけど、メロディラインが変わるごとに、リズムパターンがどんどん変わっていくということを、この曲でもやっています」とも話していた(同上)。また、シンセ始まりという、スカパラにしては珍しいアプローチは「峯田くんとのコラボなら出来る」と判断した沖祐市による、80年代のプリンスを意識したもの。スペイシーな音色に導かれ、峯田の絶叫が圧倒的な存在感を放っている。“ちえのわのようにこんがらがった人間関係も、離れてしまったら味気ない”と綴る谷中の歌詞も、峯田の生きざまにぴったりだ。

さらに、「歌モノ」シリーズの中でもとりわけ「異色の相手」だったのは、Ken Yokoyamaだろう。Hi-STANDARDでもソロ名義でも、ほぼ英詞を歌ってきたYokoyamaが、「道なき道、反骨の。」そして「さよならホテル」と2曲とも日本語の歌詞を歌っている姿は新鮮だった。

「健くんもスカパラも、もう随分長く活動を続けてきたので、やっぱり後輩が増えてきます。そういう子たちへのメッセージを、ここでちゃんと送っておきたいっていうのはありました」と谷中は述懐していたが(同上)、〈俺たちの時代も未来は/見えなかった〉、“いいことばかりじゃないが/お前を連れてゆきたい〉と若い世代にエールを贈りつつ、〈悲しいこと振り切りたくて/走り続けているだけさ〉と綴る歌詞は、彼らとほぼ同世代である筆者にはグッとくるものがあった。

そして今回の新曲「リボン」は、作詞はもちろん谷中で作曲はNARGOが担当。ファンファーレのように高らかに鳴り響くホーンセクションと、倍になったり半分になったり目まぐるしくテンポチェンジを繰り返しながら、一気に駆け抜けていくようなリズムセクションが特徴的だ。サビのコード進行は「カノン進行」の発展形で、その上に乗るメロディはスカパラにしては音数が多く、パワフルでケレン味のある桜井の歌声を一層引き立てている。

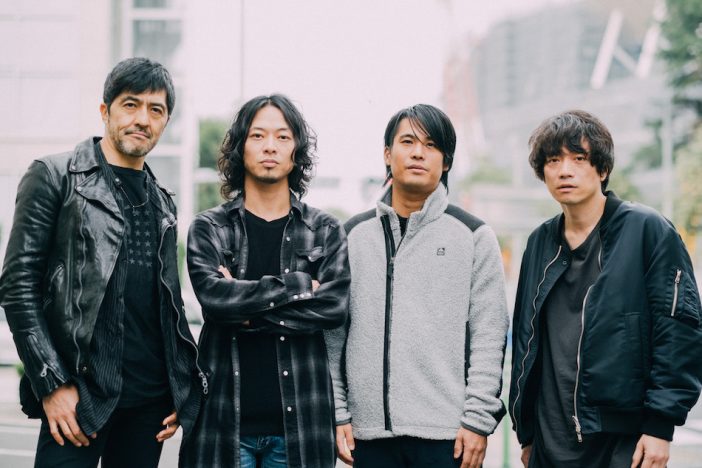

「Paradise Has No Border」(楽園に垣根はない)を合言葉に、様々なジャンルのアーティストとコラボを続けながら「東京スカ」をお茶の間に浸透させ続けてきたスカパラ。そんな彼らが日本のポップスシーンの最高峰である、ミスチルの桜井とタッグを組んだことにより、「東京スカ」は名実ともに「日本の音楽」となったのだ。

■黒田隆憲

ライター、カメラマン、DJ。90年代後半にロックバンドCOKEBERRYでメジャー・デビュー。山下達郎の『サンデー・ソングブック』で紹介され話題に。ライターとしては、スタジオワークの経験を活かし、楽器や機材に精通した文章に定評がある。2013年には、世界で唯一の「マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン公認カメラマン」として世界各地で撮影をおこなった。主な共著に『シューゲイザー・ディスクガイド』『ビートルズの遺伝子ディスクガイド』、著著に『プライベート・スタジオ作曲術』『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインこそはすべて』『メロディがひらめくとき』など。ブログ、Facebook、Twitter