映画『ボヘミアン・ラプソディ』だけでは語り尽くせない、クイーンというバンドの功績と足跡

並外れたカリスマ性を改めて認識させられた『ライブ・エイド』

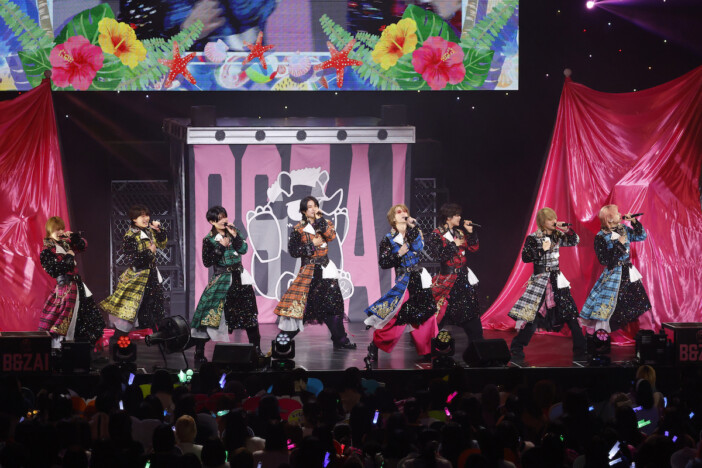

そして1985年7月13日。映画でもクライマックスとして描かれた『ライブ・エイド』である。デヴィッド・ボウイやザ・フー、エルトン・ジョンやポール・マッカートニーといった英国のベテランたちと共にパンク/ニューウェイブ以降の若手バンドも大挙して出演したこのイベントの主役は、明らかにクイーンだった。TVの前で生中継を見ていた筆者も含めた多くの観客は「クイーンってこんなに凄いバンドだったのか」と改めてその並外れたカリスマ性を認識させられたに違いない。その衝撃は、きっと映画からも伝わってくるはずだ。すでにクイーンはシーンの状況とか時代の動向とか流行り廃りとか、そんなところから超越した圧倒的な別格である。そう考えざるをえなかった。クイーンと共に強い印象を残したのが、まだ若手だったU2の大熱演で、彼らはこの時の成功を足がかりに『ヨシュア・トゥリー』(1987年)を大ヒットさせ、世界的なスーパーバンドへとのし上がっていく。この2つに比べると、U2以外のニューウェイブバンドたちの多くは大きく見劣ったことは否定できない。その意味で『ライブ・エイド』はクイーンとU2のためにあったと言えるし、英国を席巻したニューウェイブ・ムーブメントの終焉を示していたとも言えるだろう。

ともあれクイーンは『ライブ・エイド』一発で復活した。映画ではその後の彼らは簡単に触れられるだけだが、北米での人気は一時ほどではなかったものの、ヨーロッパや南米、そして日本では絶大な支持を受け続けた。その余波はフレディの死後も続き、こうして映画が作られるほどの人気を保っている。サウンドトラック盤『ボヘミアン・ラプソディ』は、なんとフレディの遺作『メイド・イン・ヘヴン』(1995年)以来23年ぶりに、オリコンチャートのトップ10入りを果たしたのだった。「戦慄の王女」は、いまなお健在である。

■小野島大

音楽評論家。 『ミュージック・マガジン』『ロッキング・オン』『ロッキング・オン・ジャパン』『MUSICA』『ナタリー』『週刊SPA』『CDジャーナル』などに執筆。Real Soundにて新譜キュレーション記事を連載中。facebook/Twitter